Dans l’édition de novembre 1950 du légendaire Chasseur Français, R. Portier livrait un témoignage passionné et précis sur les aloses, ces poissons migrateurs qui peuplaient jadis nos rivières. Entre observations naturalistes et souvenirs de pêche, ce texte nous replonge dans un monde disparu, où la Loire bruissait encore des remous de ces poissons argentés.

📰 Les aloses

« Les aloses sont des poissons migrateurs, comme le saumon, et c’est pourquoi j’en parle aujourd’hui. On les trouve dans toutes les mers qui baignent nos côtes françaises et elles viennent dans tous nos fleuves. Elles habitent au large pendant la plus grande partie de l’année. C’est au printemps que leurs troupes, composées d’individus des deux sexes, s’approchent des rivages et pénètrent dans les estuaires. La remontée commence en mars, mais, comme elles ne parcourent guère plus de 20 kilomètres par jour, ou plutôt par nuit, il leur faut un temps appréciable pour arriver dans la partie haute des fleuves où elles frayeront.

De 1896 à 1904, j’ai pu constater leur présence dans notre Loire, aux environs d’Andrézieux, que j’habitais alors, dès le 10 mai habituellement. Elles ne remontaient guère plus haut que Saint-Victor-sur-Loire, où l’on en prenait quelques-unes. L’arrêté préfectoral permettait de les pêcher la nuit, jusqu’à 23 heures. C’est au grand épervier clair qu’on en prenait le plus, sur les lieux de fraie et aussi à l’aide d’une espèce de truble d’assez grandes dimensions, répondant au nom bizarre de « péligasse ». À la ligne, les captures étaient très rares parce que, dans le jour, ces poissons restent immobiles dans les fosses profondes. Elles frayent de 21 à 23 heures environ, dans des courants assez rapides, graveleux, propres et peu profonds (0m,60 à 1 mètre). Leurs ébats s’entendent de loin et alertent les pêcheurs.

À partir de 1904, année de chaleur et de sécheresse anormales, où elles périrent presque toutes, je n’en ai plus revu chez nous.

Il existe deux espèces différentes d’aloses :

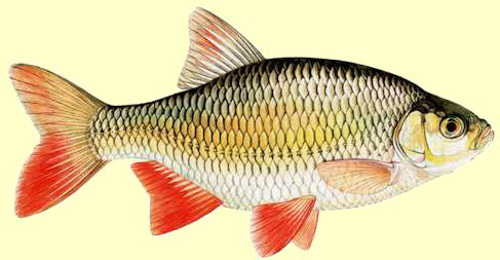

1° L’alose commune (Alosa vulgaris), qui appartient, comme le hareng, à la famille des Clupéidés. Mais, alors que le hareng, auquel elle ressemble beaucoup, ne mesure guère que 0m,25 de long, l’alose adulte atteint couramment de 0m,70 à 0m,80. Cependant, son poids ne répond nullement à cette belle taille. Alors qu’un saumon de 0m,80 pèse environ 15 livres, l’alose de même taille n’arrive que difficilement à 3 kilogrammes. Cela tient à la minceur de son corps, très comprimé latéralement, comme celui du hareng. Ce corps est assez élevé, aminci vers la queue. Les nageoires, sauf la caudale, grande et fourchue, sont de grandeur médiocre.

La tête est plutôt petite, la bouche fendue presque jusqu’à l’œil, n’a de dents qu’à la mâchoire supérieure, et encore sont-elles peu visibles. Le dos est verdâtre, les flancs et le ventre d’un blanc argenté brillant. En arrière des ouïes existent deux taches noires très apparentes.

2° L’alose finte (Alosa finta) est très voisine d’aspect de la précédente. Cependant, elle paraît plus mince encore et plus allongée ; ses flancs sont ornés de 5 ou 6 taches noirâtres ; elle a des dents aux deux mâchoires. Sa taille ordinaire est de 0m,45, avec un poids d’un kilogramme environ.

Elle a les mêmes mœurs que l’alose vraie, mais son frai a lieu un peu plus tard et se fait plus en aval ; elle remonte moins haut.

Sa chair est sèche, farcie d’arêtes, nettement inférieure à celle de l’alose commune, qui, dit-on, gagne en qualité après un séjour de quelques semaines en eau douce.

Après le frai, les aloses, quelle que soit leur espèce, deviennent maigres, épuisées, malades, et se laissent redescendre vers la mer par les courants. Bien peu, dit-on, revoient l’eau salée, et leurs cadavres jonchent les grèves aval des grands fleuves, en juillet-août.

L’incubation des œufs, pondus dans les graviers, est courte (dix à douze jours). Les petites aloses, qui ressemblent à nos ablettes, grandissent assez vite. En septembre, elles ont de 8 à 10 centimètres de long et redescendent à la mer ; elles ne reviendront qu’à l’état adulte, pour frayer à leur tour.

Comme nous l’avons constaté, les aloses ont beaucoup diminué de nombre dans nos cours d’eau ; on en accuse la multiplicité des barrages et la pollution des eaux. Il serait cependant possible, dans une certaine mesure, d’y remédier, mais qui y songe au milieu de nos tracas ? Laisser faire semble être le mot d’ordre.

Voici la liste des cours d’eau de France où remontaient régulièrement autrefois de très nombreuses aloses : l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, la Cèze, la Dordogne, le Gardon, la Garonne, l’Hérault, l’Isère, la Loire, le Lot, l’Oise, le Rhône, la Saône, la Seine, le Tarn et la Vilaine ; sans doute j’en oublie quelques-uns. Dans combien de ces rivières la migration s’est-elle continuée ? Je ne le saurais dire, mais, en tout cas, elle a fortement diminué d’intensité.

J’ai lu quelque part que des essais de repeuplement en masse de ces poissons avaient été tentés aux États-Unis, mais je n’en connais pas les résultats. La nage des aloses étant très puissante, il a été affirmé que les lamproies en profitaient pour se faire véhiculer par elles en s’attachant à leur corps par leur bouche-ventouse ; ce n’est pas impossible.

Dans nos pays du Centre, la pêche à la ligne de l’alose ne donne que des résultats décevants, mais il n’en est pas de même en certains estuaires au moment de la remontée. On les prend aux gros vers, au vif, aux poissons morts, à la petite cuillère brillante, et même aux mouches artificielles de taille moyenne (hameçons nos 6, 7 ou 8), qui servent à pêcher la truite de mer ou les saumoneaux de printemps. Sans doute réussirait-on aussi avec l’arénicole, la gravette, la petite civelle, ou même la crevette crue ou cuite ; je n’ai pas eu le temps d’expérimenter ces dernières esches, et les seules aloses que j’aie capturées l’ont été à la mouche ou à la cuillère.

La touche de l’alose est franche, parfois même brutale, surtout aux leurres artificiels. Sa défense, assez vive au début, ne dure pas longtemps ; elle est vite fatiguée et se laisse amener assez aisément.

Il est bon, cependant, de la brusquer un peu et de faire intervenir au plus tôt la gaffe, plus efficace que l’épuisette pour ce poisson au corps allongé qu’il est peu facile d’empocher.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°645 Novembre 1950 Page 661

- Auteur : R. PORTIER.

- Titre : Les aloses

- Rubrique : La pêche

En résumé

Ce témoignage du Chasseur Français des années 1950 est bien plus qu’un simple article de pêche : c’est une fenêtre ouverte sur les pratiques d’une époque, sur l’état de nos rivières et sur les espèces aujourd’hui en danger.

Articles liés :

Notes :

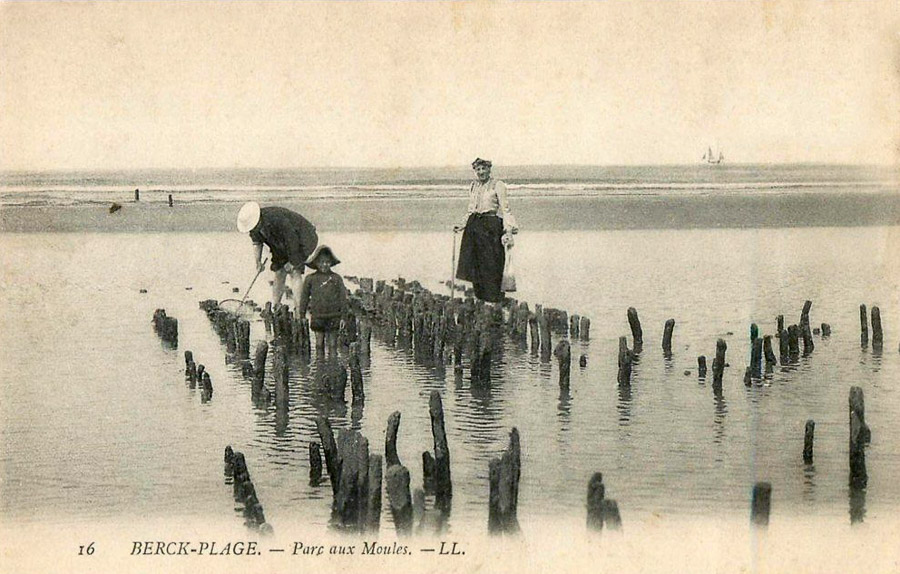

📌 Les images illustrant cet article (carte postale ancienne, photo personnelle) ont été ajoutées par mes soins.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2007.