Cet article du Chasseur Français de 1950 intitulé nous renvoie quelques décennies en arrière et nous explique comment nos parents et arrières parents appréhendaient le surf-casting. Le journaliste Pierre Lartigue décrit les appâts pour le surf-casting utilisés sur les plages des Landes à l’époque et qui, par ailleurs, sont toujours d’actualité : les vers marins et les mollusques. Il prodigue également des conseils sur les meilleures heures pour pêcher, l’importance de choisir le bon emplacement et des recommandations pour les débutants.

📰 Pêche en mer – Encore le surf-casting

«Je crois utile de donner encore quelques détails sur cette pêche, qui est celle que pratiqueront la plupart des débutants sur les côtes sableuses.

Revenons sur les appâts.

L’arénicole est un appât universel qui nécessite des hameçons assez forts. On l’enfilera par la tête et on le poussera jusqu’au début de l’avançon ; il faut bien se garder de le piquer par le côté sous peine de le voir se vider.

Quant à la seiche, il faut la découper en lanières pour les gros voraces, et notamment le maigre, la verrue 1 et les petits squales. La meilleure partie est constituée par la tête, les tentacules et le tube digestif, que l’on arrache d’un coup en vidant la seiche. Ensuite, la seiche est ouverte transversalement et étalée. On sort soigneusement la peau et découpe au couteau, dans le fouillis ainsi obtenu, de fines lanières en forme de triangle allongé de 1cm,5 à la base et long de 8 centimètres. Le morceau est enfilé sur l’hameçon et passé deux ou trois fois au travers (voir figure ci-contre). Si l’on recherche de très gros poissons, on ajoute derrière l’ardillon, qui les retiendra, deux morceaux plus petits. L’hameçon est évidemment plus gros en ce cas. J’ai déjà dit que les morceaux de seiche peuvent être mis à saler et garder leur efficacité trois ou quatre jours plus tard.

La palourde (coque) et le lavagnon 2 (donax) peuvent se maintenir vivants dans un sac humide pendant deux ou trois jours. Ils tiennent bien à l’hameçon. Il convient de les accrocher par la partie solide du « manteau », en évitant les parties noires du tube digestif.

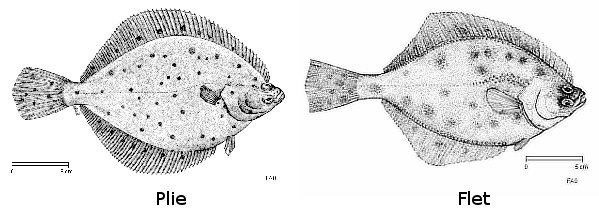

Les meilleures heures sont situées entre les premières heures du montant, la marée haute et les deux premières heures du descendant. Il y a évidemment des exceptions, tels les poissons plats (turbot surtout), qui préfèrent la marée basse.

Sur les côtes sableuses, on aura toujours intérêt à s’installer dans les « trous », c’est-à-dire dans les endroits à pente plus forte entourés de deux bancs de sable et où le plomb pourra être lancé, dès les premières heures du montant, à 30 ou 40 mètres. La ligne une fois lancée, on piquera verticalement le bambou dans le sable et l’on moulinera jusqu’à ce qu’elle soit bien tendue. Il convient toutefois d’éviter les trous fermés, c’est-à-dire ceux qui comportent au large un banc de sable qui le ferme complètement et empêche, même à marée haute, les gros poissons de passer.

Le grelot est un accessoire indispensable si l’on pêche à plus d’une ligne ; on le fixe à la partie haute de la canne au moyen d’une petite tige ; mais il est encore plus indispensable pendant la pêche de nuit.

Outre les heures de la marée, il y a des époques plus particulièrement fructueuses ; sur les côtes de la Manche, cette époque s’étend de juin à octobre ; sur les côtes de l’Atlantique, et notamment dans le Sud-Ouest, on peut capturer l’hiver quelques bars, mais c’est surtout de la fin mai jusqu’au 15 juillet que la pêche au maigre et à la verrue permet de belles captures. Les pêches de 15, 20 ou 30 livres de poissons ne sont point rares à ces époques. Le poisson arrive généralement par bancs, et dans une séance de pêche de quatre à cinq heures, c’est le plus souvent en une demi-heure que la pêche est réalisée. C’est surtout aux marées de grande amplitude, qui ont lieu deux ou trois jours après la nouvelle ou la pleine lune, que se font les bonnes pêches ; il faut que ces marées coïncident avec une mer un peu agitée, une eau peu claire ; les mers trop fortes ne valent rien, sauf pour la capture du bar et des petits bars mouchetés dits picats ; quant aux mers trop belles, tout au plus permettent-elles la capture de quelques poissons plats.

J’oubliais un accessoire indispensable dans la pêche nocturne : c’est la lampe électrique, dont le pêcheur n’oubliera pas de se munir pour remplacer ses esches ou démêler ses lignes.

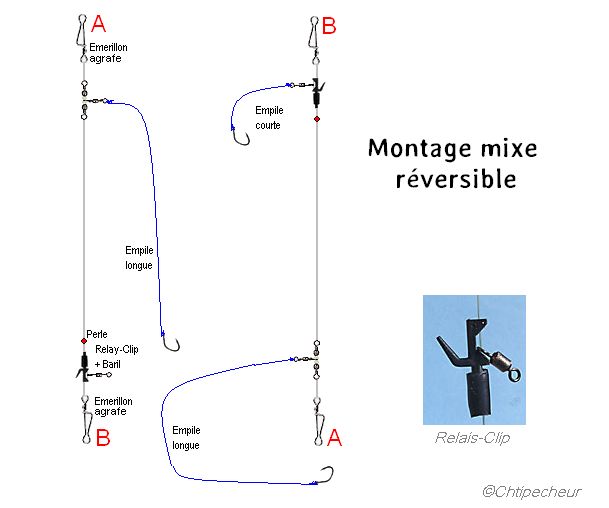

Évidemment, je ne conseillerai pas au débutant de commencer par la pêche de nuit, car les perruques et l’inconfort, même pendant la belle saison, le dégoûteraient vite de ce nouveau sport. Qu’il commence donc de faire son apprentissage de jour avec une ligne ou deux au maximum, et qu’il se place à côté d’un pêcheur expérimenté ; il s’apercevra vite des remèdes à apporter aux premières erreurs inévitables ; il verra qu’il y a intérêt à munir son bas de ligne d’avançons en nylon assez gros, relativement raides et courts (12 à 15cm.), afin d’éviter qu’ils ne se mêlent au bas de ligne. Il se rendra compte qu’il ne faut pas placer son premier avançon trop près du plomb et le dernier trop près de l’émerillon. Il se rendra également compte qu’il a intérêt à profiter du moment où se retire la vague pour gagner quelques mètres au lancer et à se retirer ensuite le plus tôt possible pour éviter la douche. Il apprendra à sortir proprement un poisson de jolie taille sans s’affoler, la canne haute, et en attendant la vague propice qui le laissera sur le sec. Quelques ratés lui feront constater qu’il y a intérêt à tenir ce fil constamment tendu pendant le moulinage.

Le débutant apprendra aussi à ses dépens à ne pas toucher avant de les avoir assommés les quelques poissons dangereux qui peuvent mordre à ses appâts, c’est-à-dire :

— les petits squales (émissoles, chiens de mer), dont les dents sont aiguës ;

— le mylobate, cette grosse raie appelée terre ou pastenague, ou bastampe, munie d’un stylet à venin dont la piqûre douloureuse fera sentir son effet plusieurs heures et même un ou deux jours en forçant souvent le pêcheur à s’aliter ;

— la petite vive, ou vive vipère dont la nageoire dorsale, noire, vite hérissée de quelques épines aiguës, lui injectera un venin brûlant qui cuira pendant 2 ou 3 heures.

On s’explique facilement l’engouement des pêcheurs pour ce sport ; il est rare, en effet, d’être bredouille ; on a assez souvent de belles émotions, dues aux squales qui cassent fréquemment, et, de toute façon, on a passé d’agréables moments, étendu par un beau soleil sur la plage. Un de mes amis a eu une de ces belles émotions causée par un ange de mer de 30 livres, qu’il a pu vaincre, à Hossegor, après trois quarts d’heure d’efforts, l’an dernier.

Cette année, sur les côtes du Sud-Ouest, certains ont réussi de belles captures ; il est vrai qu’il fallait rester des nuits entières et être placé dans de bons trous. Pour le pêcheur moyen, les résultats les plus favorables ont eu lieu début juin. Les maigres et verrues étaient plutôt petits cette année. Les bars mouchetés, qui étaient très nombreux sur la côte cet été, m’ont sauvé à plusieurs reprises de la bredouille. Je dois dire que, voyant que la pêche au gros ne donnait pas, j’avais changé mes hameçons et j’avais renoncé à pêcher avec de la seiche, que j’avais remplacée par des lavagnons. Il convient de signaler que, cette année, les lavagnons ont été assez durs à faire et que les vers roses (ophélia), si nombreux l’année précédente, étaient complètement absents.

À noter, en juin, la capture de belles dorades de 2 à 3 livres.

Un mot sur la pêche d’hiver. Elle est souvent fructueuse, grâce à la présence des turbots, des bars et des bars mouchetés. On ne peut guère pêcher que par beau temps et en se contentant de séances de deux ou trois heures.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°645 Novembre 1950 Page 664

- Auteur : LARTIGUE.

- Titre : Pêche en mer – Encore le surf-casting

- Rubrique : La pêche

En résumé

Cet article offre un aperçu historique et pratique de la pêche au surf-casting, enrichi de conseils utiles pour les pêcheurs de tous niveaux.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Articles liés :

- 👉 Les origines du surf-casting

- La pêche au cordeau (les précurseurs au surf-casting – LARTIGUE, Le Chasseur Français)

- le surf-casting en 1950 (le matériel –LARTIGUE, Le Chasseur Français)

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

- Dans le sud-Ouest : une ombrine côtière (doris.ffessm.fr) ↩︎

- Dans les landes: une telline, un flion tronqué (www.pecheapied-loisir.fr) ↩︎

Article mis à jour en 2022, publié initialement en 2008