Bien que la morue évoque souvent les grands froids et les chalutiers au large de Terre-Neuve, ce poisson fascinant croise aussi les côtes françaises en hiver. Cet article de 1952 vous invite à découvrir son monde : habitat, reproduction, pêche traditionnelle et secrets halieutiques.

📰 La morue

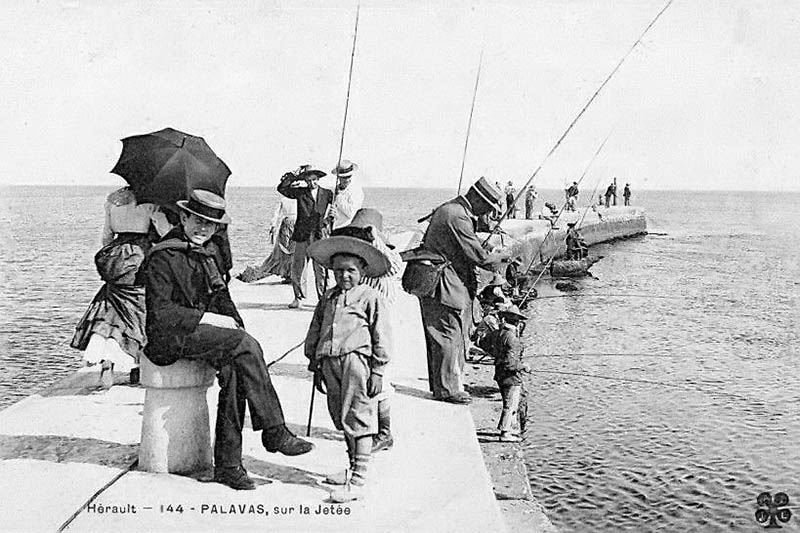

«Voilà un poisson, me direz-vous, que je n’aurai guère l’occasion d’accrocher à ma ligne. Erreur ! La morue vient l’hiver sur nos côtes françaises, non point, évidemment, sur nos côtes méditerranéennes, mais sur celles de la Manche. Son passage est constant l’hiver, et des captures régulières sont faites à la ligne sur les jetées de Dieppe et de Boulogne. Il s’agit là de morues de petite taille, de 2 à 3 kilogrammes. Ces captures sont déjà plus rares sur les côtes bretonnes, et les captures signalées au sud de l’embouchure de la Loire sont exceptionnelles. Mais tout le monde sait que la morue existe par bancs énormes vers Terre-Neuve et l’Islande et, d’une façon générale, dans les eaux froides de l’Arctique.

C’est un poisson de belle forme, trapu vers la partie antérieure et plus mince vers la queue, couvert de petites écailles, gris vert sur le dos avec de larges taches jaune brun, et plus clair sur le ventre.

C’est le poisson qui, dans le monde, a la plus grande valeur économique. La morue est consommée partout, et l’on connaît les droits sur lesquels chaque nation maritime veille jalousement sur les bancs de pêche nordiques. Très vorace, atteignant plus d’un mètre et 7 à 8 kilogrammes, la morue vit par bancs immenses dans les couches froides. C’est un poisson sténotherme, c’est-à-dire exigeant une température constante. C’est là une particularité bien connue qui permet la pêche « au thermomètre ». Autrefois, la pêche à la ligne eschée de gros coquillages donnait des résultats très variables, parfois très fructueux, parfois nuls ; les pêcheurs pouvaient rester de longs jours sans trouver de bancs de poissons. On sait aujourd’hui pourquoi. Il suffit de plonger un thermomètre à renversement jusqu’à ce qu’on trouve la nappe d’eau à une température de 4 à 6° : c’est dans cette couche d’eau que circulent les bancs de morue. C’est là que la morue trouve sa nourriture et qu’elle fraie.

En général, la morue se trouve dans des couches plus profondes et plus froides, mais, au moment du frai, c’est-à-dire, sur les côtes américaines, de septembre à mars, elle remonte et reste assez longtemps dans les couches de 4 à 6° où on la pêche. C’est donc à la profondeur de cette couche qu’on la cherchera à la ligne ou au chalut avec le maximum de chances. Après la fraie, c’est-à-dire après mars et jusqu’en mai, elle reste encore souvent dans ces eaux à 6°, tant qu’elle y trouve sa nourriture, puis redescend l’été dans les profondeurs froides. Dans nos eaux, la ponte a lieu plus tardivement et s’échelonne de fin décembre à mai. C’est le moment où les bancs s’approchent de nos côtes de la Manche. Les poissons se serrent sur plusieurs rangs, les femelles le plus souvent en dessous des mâles ; les femelles lâchent leurs œufs, très petits, dans une eau où se dilue la laitance des mâles. La fécondation se produit à une profondeur de 50 à 100 mètres, toujours à la température fatidique de 4° à 6°. La morue est très prolifique, chaque femelle étant capable de produire plusieurs millions d’œufs. Ces œufs sont flottants et libres et se tiennent entre deux eaux. Ce sont de petites têtes d’épingles de 1mm,5 de diamètre, qui s’enfoncent lentement dans l’eau jusqu’à ce qu’ils aient trouvé la couche à la température voulue et à la salinité, c’est-à-dire à la densité, égale à la sienne. Particularité remarquable, l’œuf de morue n’a pas les petites gouttelettes d’huile qui existent dans la plupart des œufs flottants de poissons et qui diminuent leur densité par rapport à l’eau. La durée de l’éclosion est de quinze jours à 6°.

L’alevin éclos a 4 millimètres de long et grandit en quelques jours jusqu’à un centimètre. À six mois, il ne mesure que 5 à 6 centimètres ; à dix-huit mois, 25 à 30 centimètres, et, à deux ans, il pèse un kilogramme. À partir de ce moment, la morue gagne environ un kilogramme par an, et c’est à partir de quatre ans qu’elle peut se reproduire.

La pêche à Terre-Neuve se fait à la ligne, suivant la méthode ancienne. Des doris s’éloignent du bateau avec les lignes eschées de gros coquillages, qu’on trouve avec abondance près du rivage. Les terre-neuvas à voile sont de plus en plus rares : on en voit encore dans les ports bretons et à Bordeaux. La pêche scientifique a pris le dessus et c’est avec d’énormes chaluts draguant entre deux eaux que de grosses quantités de morues sont ramenées à bord pour être immédiatement assommées, étêtées, fendues, vidées, salées, et empilées dans des frigos.

Outre la chair de la morue, que tout le monde connaît, signalons les deux sous-produits qui sont immédiatement récupérés et de grande valeur : d’abord le foie, dont on extrait cette huile riche en vitamines qui fut l’amertume de notre enfance, et ensuite la rogue, c’est-à-dire les ovaires remplis d’œufs et qui sont le meilleur appât pour la pêche à la sardine.

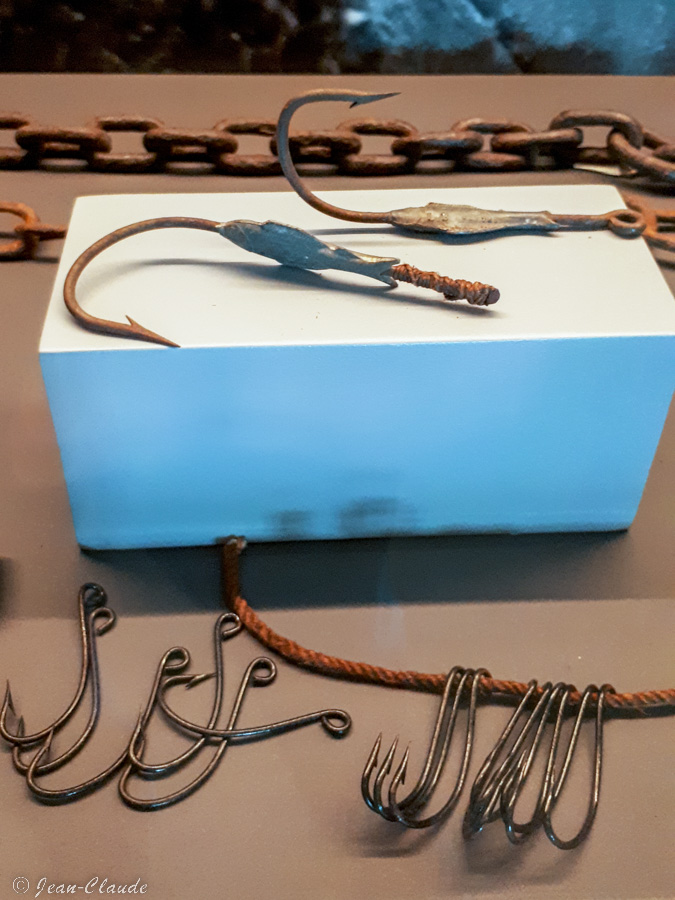

Quant à la pêche à la ligne en France, j’ai déjà dit que c’est dans la Manche que l’on peut l’exercer avec le plus de chances de succès, en bateau ou à terre. En bateau, on peut espérer en prendre avec une grosse canne, un nylon de 100 mètres de long et de 60 à 70/100, avec, à l’extrémité, un plomb de 100 grammes et trois ou quatre clipots portant un hameçon n°1 à 3. L’appât sera la néréide, l’arénicole, le crabe mollet ou un morceau de seiche ou de maquereau.

– Musée La Pêcherie à Fécamp

Du bord, la pêche se fera avec la même ligne et les mêmes appâts, mais au surf-casting, en lançant à une quarantaine de mètres. La défense de la morue n’est d’ailleurs pas très forte, malgré la taille du poisson, mais c’est une belle pièce que le pêcheur parisien qui fréquente l’hiver les jetées de Dieppe et de Boulogne a des chances de capturer.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°661 Mars 1952 Page 151

- Auteur : Pierre LARTIGUE.

- Titre : Pêche en mer – La morue

- Rubrique : La pêche

En résumé

De la jetée de Dieppe aux bancs arctiques, la morue révèle une pêche saisonnière riche en histoire et techniques.

Articles liés :

- 👉

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2004.