Techniques et matériel pour pêcher le rotengle en étang. Conseils issus du Chasseur Français de 1951.

📰 Le rotengle

«En certaines régions, c’est le gardon commun qui a reçu les appellations fantaisistes de rousse, rosse, roche, roussette ; en d’autres, elles sont communément appliquées au rotengle, cyprin très voisin du premier, et il en résulte une regrettable confusion, car ces deux poissons n’ont pas les mêmes mœurs et ne se pèchent pas tout à fait de la même manière. Afin que les débutants ne les confondent point, signalons ces différences.

A. Formes générales.

— Gardon commun (Leuciscus rutilus) : corps élevé, comprimé latéralement. Écailles grandes. Mâchoire supérieure dépassant un peu l’inférieure. Nageoire dorsale plus haute que longue. Corps quatre fois plus long que large.

— Rotengle (Scardinius erythrophtalmus) : corps ovale, très élevé, plus comprimé que celui du gardon. Corps trois fois plus long que large. Bouche petite, fendue obliquement de bas en haut et dépassant légèrement la supérieure.

B. Coloration.

— Gardon : dos brun verdâtre ; flancs argentés, ventre blanc assez brillant. Nageoires d’un jaune rougeâtre. Teinte générale claire.

— Rotengle : dos vert foncé ; flancs dorés, souvent un peu bronzés ; ventre blanc jaunâtre, parfois rosé. Œil grand, franchement rouge. Teinte générale roussâtre.

C. Particularités.

— Gardon : taille maximum 0m,35 ; poids maximum 1 kilo. Nageoire dorsale placée au-dessus de l’emplacement séparant les ventrales de l’anale. Dents pharyngiennes unisériées (5 à gauche, 6 à droite). Poisson de fond apparenté aux fouilleurs, plus végétarien que carnivore.

— Rotengle : taille maximum 0m,50 ; poids maximum 800 grammes (rare). Nageoire dorsale brève, placée plus en arrière que celle du gardon. Dents pharyngiennes bisériées (8 de chaque côté). Œil plus grand et rouge au lieu d’être doré. Plus carnivore que végétarien.

Mœurs du rotengle.

— Se rencontre dans la plupart des rivières françaises non torrentielles ; moins répandu cependant que le gardon. Aime les eaux limpides, fraîches, bien garnies de végétation. Habitat ordinaire : rivières de plaine au cours lent et tranquille, canaux et beaucoup d’étangs. Peut se reproduire dans des eaux plus fraîches que celles où frayent la carpe et la tanche ou même le gardon (12 à 16°), ce qui lui permet de prospérer dans les étangs à truites d’élevage auxquelles ses alevins servent de nourriture. Une femelle pond environ 80.000 œufs sur les herbes des bords ; éclosion rapide (douze à quinze jours). Le rotengle, comme le gardon, consomme des matières végétales, mais plus encore des substances carnées, notamment des larves, crustacés et insectes. On peut le ranger, à côté du chevenne et de la vandoise, parmi les poissons chasseurs.

Les alevins de rotengle sont avidement recherchés des brochets, perches et truites ; c’est la raison pour laquelle les propriétaires d’étangs tolèrent sa présence dans leurs pièces d’eau et parfois même l’y introduisent afin de limiter la destruction en grand par les voraces des petites carpes et tanches. Mais il faut éviter ce que ce poisson prolifique se multiplie par trop, car, en absorbant tout le plancton, il nuirait au développement de ces dernières pendant leur premier âge.

Pêche du rotengle en étang.

— A rechercher surtout vers les bords ; la pleine eau étant trop dangereuse pour sa sécurité, il la fuit. C’est dans la végétation aquatique des bords que le rotengle élit plus volontiers domicile, et notamment au milieu des nénuphars, dont les tiges espacées lui permettent de circuler et les larges feuilles flottantes de se mettre à l’abri. Cependant, il ne craint guère le soleil et, en été, on peut voir souvent des bandes de ces poissons immobiles tout près de la surface. Habituellement, il se tient entre 0m,50 et 1m,20 de profondeur pour surveiller les alentours. Il a la vue et l’ouïe très bonnes, et sa méfiance le met à l’abri des surprises du lanceur d’épervier.

Dans les étangs, le pêcheur à la ligne opère presque toujours du bord ; il faut donc une canne longue, légère, assez flexible, le plus souvent en roseau ligaturé (longueur 6 mètres à 6m,50).

Moulinet peu utile. Corps de ligne très fin, en soie, cordonnet, catgut ou nylon, résistance 2 kilogrammes. Bas de ligne de 1m,80 en racine 3 X ou nylon 16/100, pouvant supporter 1 kilogramme environ. Le rotengle se pêche :

a. Aux esches végétales : blé, chènevis, pâte molle, mie de pain, noquette minuscule. Employer un petit flotteur à antenne lesté d’un plomb à l’extrémité inférieure pour donner stabilité et sensibilité indispensables. Jet par lancer balancé en avant le long des bancs de roseaux et dans les vides entre les nénuphars. Ne pas mettre plus de 1m,20 de fond, souvent moins. Amorcer avec son mouillé, pain trempé, chènevis pilé et humecté. Poser l’esche légèrement au milieu du nuage. La plume oscille bientôt et s’enfonce. Ferrer aussitôt, résister et enlever d’autorité pour éviter l’enchevêtrement du fil dans la végétation, d’où perte du poisson.

b. A l’insecte : rechercher les blocages. Escher d’une sauterelle, d’une grosse mouche, d’un téléphore, etc. … Faire un jet allongé au centre des blocages, laisser tendre le fil, ferrer doucement et amener. Si un banc de roseaux cache la place, descendre l’insecte par dessus et pêcher à la surprise. On ne voit pas les touches, mais on les sent à la main et on voit se courber l’extrémité du scion. Ferrer sans tarder, enlever le poisson avec précaution, mais résolument, et le déposer sur la berge. Il est rare, en étang, de pouvoir épuiser ses prises ; il faut donc que le fil puisse supporter une traction d’environ 1 kilogramme ; cela est suffisant pour enlever d’autorité presque tous les rotengles accrochés, à condition de ne pas y mettre de brutalité.

Si un filet rempli de ces poissons rutilants flatte l’oeil, par contre on n’aura guère de satisfaction à les consommer. Chair sèche, nombreuses arêtes, goût fade, parfois même vaseux ; en somme, plat peu appétissant dont il vaut mieux faire cadeau à … sa belle-mère.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°651 Mai 1951 Page 276

- Auteur : R. PORTIER.

- Titre : En étang le rotengle

- Rubrique : La pêche

En résumé

Véritable survivant des étangs, le rotengle mérite notre attention autant que notre respect. S’il ne brille pas dans l’assiette, sa capture reste un défi technique passionnant. Une leçon d’adaptation que la pêche nous transmet de génération en génération.

Articles liés :

Notes :

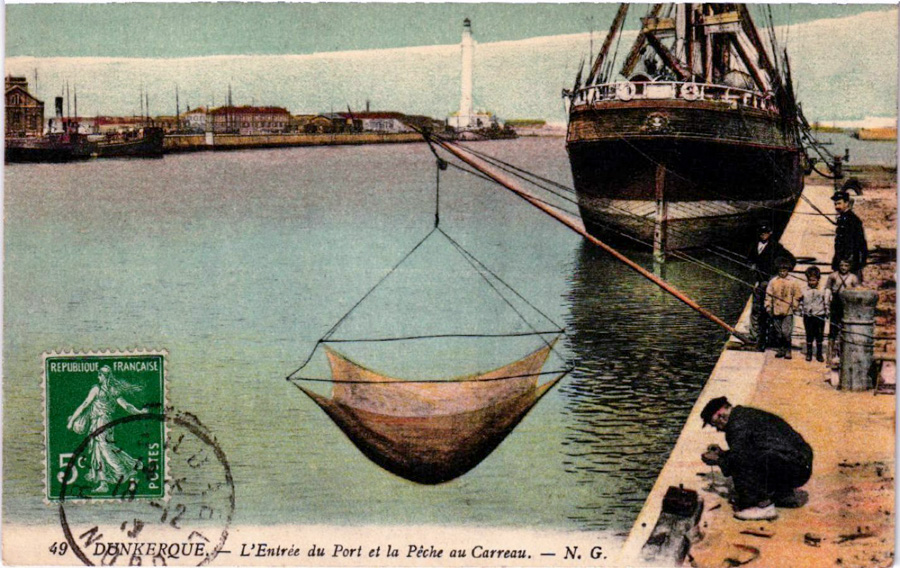

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2012.

Bjr,

Le ver de terre de petite taille ou de fumier de vache convient il aussi bien au gardon qu’au rotengle ?

Cdlt,

Jean Luc Castelli

Le ver de terre de petite taille (ou le ver de fumier , ver de terreau ) convient aussi bien au gardon qu’au rotengle.

Il vaut mieux adapter la taille du ver à la bouche du poisson : un tout petit morceau pour le gardon.

Merci bien…

JL Castelli

Bjr,

Y a t’il un système simple et efficace (support bricolé par exemple), pour aider à fixer proprement ses plombs sans plus se prendre la tête pendant ‘deux plombes’ en essayant de maintenir le plomb qui glisse sur un doigt etc…? (Il est vrai que j’ai 76 ans et autant ma vue que mon agilité des doigts sont moins au rendez vous…).

Amlt et merci

JL Castelli