La crevette grise déjà en 1950 – Un article du Chasseur Français

📰 La crevette grise

«Il existe deux espèces de crevettes, qui diffèrent par leur structure, leur couleur, aussi bien avant la cuisson qu’après, et leur goût — du moins le goût qu’on leur prête : la grise et la rouge.

Nombre de gens de terre confondent aisément ces deux sortes de crangon, salicoques ou chevrettes, ce en quoi ils ont à la fois tort et raison. Tort, parce que l’aspect de ces crustacés comme leur mode de pêche demeurent très dissemblables ; raison, parce que leur saveur est égale, quoique diversement appréciée. Tort aussi, parce que si nos citadins tenaient, à la poissonnerie, l’anse du panier, ils découvriraient vite, comme ne peuvent manquer de le faire leurs épouses, ou leurs cuisinières (le plus souvent les deux réunies), que les prix applicables à ces deux crevettes, sur l’étal, vont du simple pour la grise au quintuple pour la rouge. Et je me sais ainsi beaucoup plus modeste que ces prix eux-mêmes.

Il faut dire aussi, ceci expliquant cela, que la première espèce pullule sur la plupart de nos côtes, alors que la seconde y reste assez rare ; et également que la rouge se pêche bien plus malaisément que l’autre. Puisque nous débutons dans l’art de pêcher, c’est par la grise que nous commencerons donc.

Une autre raison, de temps, milite d’ailleurs en faveur de ce choix. La crevette rouge n’est guère accessible au pêcheur amateur que durant les mois chauds, tandis qu’il capturera facilement la crevette grise dès février, qui nous ouvre aujourd’hui ses portes.

Nous nous reverrons dans une douzaine de semaines pour discuter de la rouge. Qu’il vous suffise aujourd’hui de savoir surtout qu’elle est plus grosse que la grise, d’une carapace bien plus dure, et qu’elle vit presque exclusivement sur des fonds rocheux, et toujours de rochers pourvus d’algues ou de varechs.

Par contre, la crevette grise ne se rencontre jamais que sur le sable, premier point essentiel, et sur des fonds de sable à grain fin, jamais à gros grain. Alors que la rouge est assez individualiste et ne se pêche guère qu’à l’unité (pour un demi-mètre carré de surface, par exemple), la grise vit en colonies, particulièrement denses, et on la ramasse à pleines poignées, comme vous le pourrez constater vous-même.

Sable, et sable fin, voilà qui doit guider vos premières investigations sur les grèves. La couleur du sable importe peu, en principe, mais la crevette grise prolifère bien davantage sur des sables gris ou blancs que sur des sables rouges ou dorés, c’est un fait.

Une fois déterminée une grève de cette sorte, et de préférence des grèves plates aux larges étendues, autant que possible ravinées de rus de terre, il conviendra de vous armer du filet et du panier nécessaires, après avoir consulté le calendrier des marées.

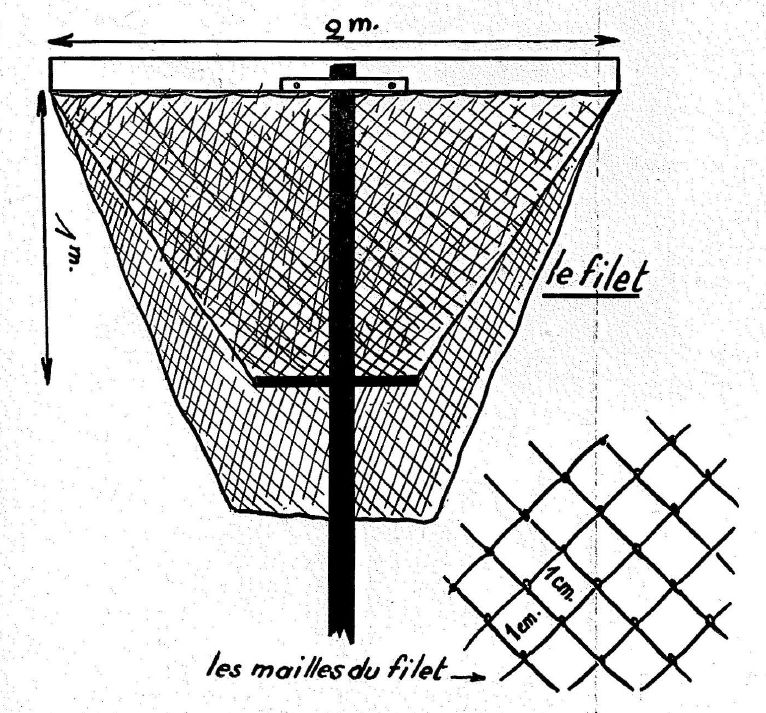

L’appareil de pêche sera de vastes dimensions, une envergure de 1m,20 constitue le minimum utile. Il me semble bon de vous en signaler les caractéristiques primordiales.

L’engin de forme classique, dit grand havenet, se compose d’une armature en T sur laquelle est fixé un filet à poche profonde, mais aussi à large ouverture. C’est l’instrument le plus couramment employé en la matière. Selon les coins de côtes envisagés, il porte surtout les noms de truble, pousseux, bourraque, chevrette ou crevettier — une sorte de filet d’enfant à grande échelle (encore que le contraire s’avère plus exact). Il servira à toutes fins, et aussi bien pour la crevette rouge que pour la crevette grise. On s’en procurera aisément chez un marchand d’articles de pêche du secteur portuaire considéré, à des prix assez modestes en général. Certains spécialistes fabriquent aujourd’hui des havenets bien conçus et solidement construits, ce qui n’était pas le cas naguère. Au demeurant, les vieux inscrits du littoral ne refuseront jamais de vous en fabriquer un à bon compte, et peut-être trouverai-je moi-même, un jour, le temps de vous indiquer les moyens de monter de vos mains le pousseux idéal.

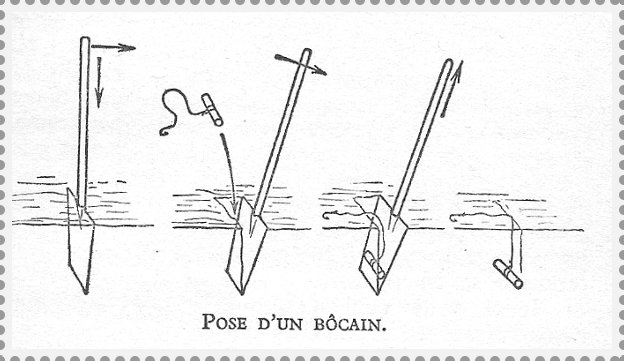

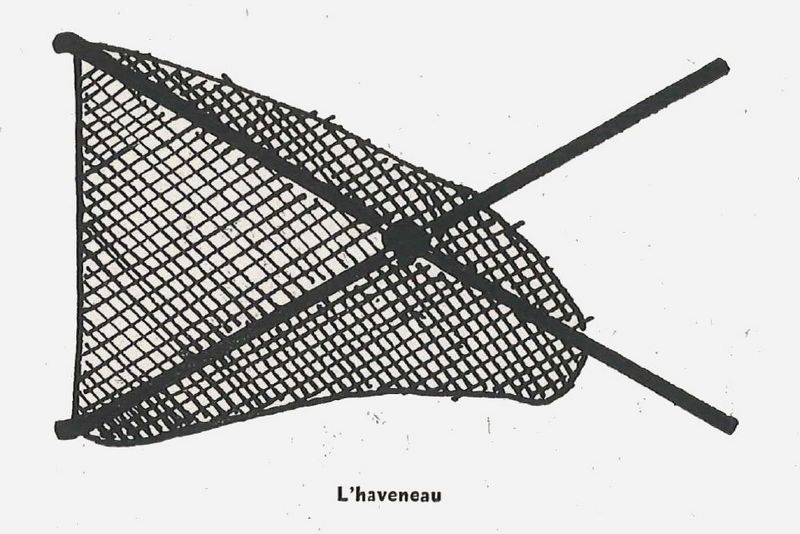

Je précise ici que les pêcheurs professionnels de crevette grise utilisent le plus souvent un havenet de cette espèce, mais de forme triangulaire — un triangle isocèle renversé. Le filet, la nasse de pêche, est alors assujetti à une armature en ciseaux, deux manches de bois s’articulant l’un sur l’autre au premier tiers de leur longueur. Cet appareil présente l’avantage de pouvoir se transporter replié. Or, sur les immenses étendues sableuses où l’on cueille la crevette grise, le pêcheur doit souvent parcourir d’importantes distances pour se rendre à ses lieux de pêche et en revenir ; il se trouve ainsi exposé à des vents des plus violents et l’on ne s’imagine pas quelle résistance le havenet à armature rigide, par conséquent non repliable, oppose alors à l’avancement, avec ses mailles éployées.

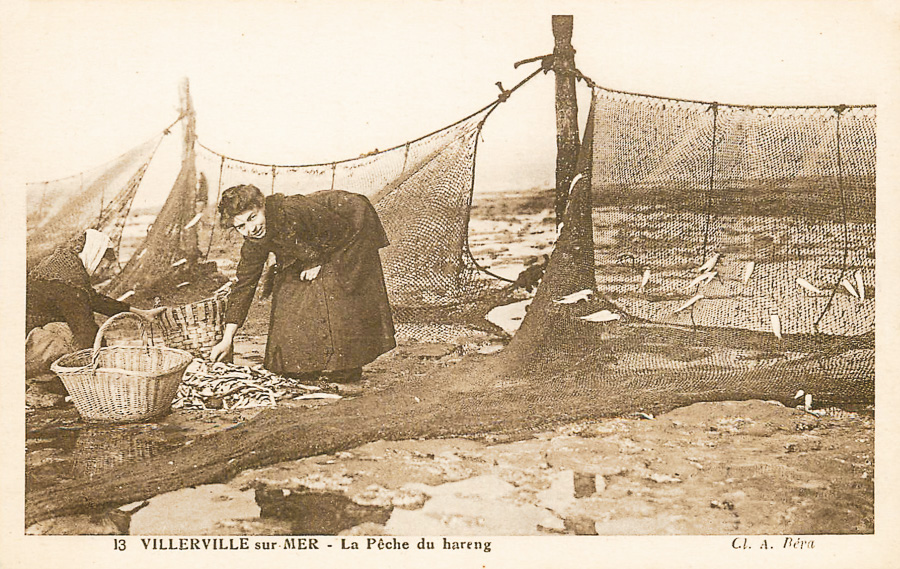

Le panier de pêche devra être à la fois solide et léger. Solide, pour ne pas crever sous une surcharge éventuelle, ce qui arrive, croyez-m’en. Léger, pour ne pas surajouter aux multiples poids dont le pêcheur est appelé à supporter le faix, parmi lesquels l’eau de mer, qui alourdit les vêtements, n’est pas le moindre. On aura intérêt à s’arrimer ce récipient au dos, ou, mieux, au côté, au moyen d’une sangle plate et large, non d’une mince courroie, encore moins d’une ficelle, qui ne tarderait pas à vous scier abominablement l’épaule.

Le troisième accessoire, tout aussi indispensable que le havenet et le panier, consistera en un bon annuaire des marées. Mais il suffira, naturellement, de le consulter avant le départ pour déterminer avec exactitude l’heure de la basse mer, partant les moments les plus favorables à la crevette grise — façon de parler, — car la pêche aux crustacés de cette espèce s’effectue toujours dans les deux dernières heures du reflux (mouvement des eaux de la mer qui s’éloigne du rivage) et en périodes de morte eau (premier et dernier quartiers de la lune).

Ainsi équipé et instruit, il ne reste plus au pêcheur qu’à pêcher, comme aurait dit Jocrisse. Et vraiment, ici, et s’agissant de crevettes grises, c’est le plus simple de l’affaire. Il lui suffira de se tremper dans une hauteur d’eau variant entre la cheville et le mollet, rarement le genou, et de pousser à l’aveuglette son filet devant lui, selon une ligne rigoureusement parallèle au rivage.

Une fois tiré ce trait (pour user d’une terminologie renouvelée du chalutage) sur une distance de 20 à 30 mètres, le pêcheur relèvera son havenet, en plantera le manche dans le Sable après s’être adossé au vent pour mieux gonfler sa « toile », donc en faciliter l’inspection.

Il commencera alors par rejeter à l’eau les débris de varech et les crabes incomestibles qui encombrent son filet, de manière à dégager plus facilement les crevettes capturées. Il opérera ce délestage aussi vite que possible, pas seulement pour ne point retarder son rythme général de pêche, mais surtout pour éviter que les crabes voraces ne viennent lui manger les crevettes sous le nez. Notez, à ce propos, qu’à condition de saisir les crabes à pleine main, sans hésiter, il n’y a aucun risque qu’ils vous pincent, ce qui demeure d’ailleurs dépourvu de toute gravité. En suite de quoi il ne restera plus au pêcheur qu’à ramasser ses crevettes, à la poignée le plus souvent, et à les abriter dans son panier pour les mener ultérieurement à bon port, c’est-à-dire au court-bouillon.

Sur des sables à crevettes, il n’est pas rare de réaliser des pêches de quelque dix kilos, en moins de deux heures. Mais ce que l’on prend ainsi est évidemment du tout-venant et le panier recèle alors des crevettes de tout calibre. Les amateurs éclairés, comme les gourmets, auront intérêt à trier leur pêche, soit au moment même de la cueillette, soit après coup, la pêche terminée, et à remettre à l’eau les prises médiocres pour ne conserver que les grosses pièces. À la mer, comme ailleurs, il convient de n’avoir jamais les yeux plus grands que le ventre, de toujours penser aussi aux nécessités de la reproduction de l’espèce.

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°636 Février 1950 Page 87

- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.

- Titre : La crevette grise

- Rubrique : La pêche – Les pêches à la mer

Articles liés :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Article publié initialement en 2019