La pêche du hareng aux piquets d’étalières est une pratique ancestrale qui témoigne du savoir-faire maritime des pêcheurs normands et bretons. Cet article vous plonge dans une méthode ingénieuse, décrite en 1950 dans Le Chasseur Français, qui permettait de capturer des centaines de harengs à pied sec, grâce à des filets tendus entre des perches plantées dans le sable.

📰 La pêche au hareng à pied sec

«Novembre est le mois du hareng. Au moins celui des pêcheurs de harengs — ce qui n’est pas tout à fait la même chose …

On sait que, dès l’automne, le hareng descend de la mer du Nord pour longer les côtes de France, où il fait son apparition dès les premiers froids.

D’aucuns prétendent qu’il ne se répand guère au-dessous de l’estuaire de la Loire, ce qui ne constitue du reste pas une vérité absolue. Mais il est patent qu’on le retrouve bien loin de chez nous, aux environs de mars, où il pullule sur les rives canadiennes. Vient-il en France pour y frayer l’hiver, ainsi que veulent le démontrer certains savants, ou ne fait-il que côtoyer notre littoral avant de traverser l’Atlantique ? Je l’ignore, et, d’ailleurs, ces considérations naturalistes nous importent assez peu, dans la mesure où elles dépassent largement le cadre de cette chronique.

Qu’il nous suffise de savoir, pour l’instant, que le hareng nous visite au début de l’hiver, ce qui nous est une occasion magnifique de l’y accueillir et même de l’y cueillir : on verra plus loin combien ce terme s’avère d’une rigoureuse exactitude.

Le hareng : c’est-à-dire en fait les millions de harengs qui transitent en France, car ces poissons migrateurs voyagent par bancs épais, des bancs d’une extraordinaire densité, bien supérieure à celle des bancs de maquereaux, pourtant diablement touffus. Il n’y a pas que dans les caques que les harengs s’entassent comme des voyageurs de métro aux heures de pointe …

Certains de mes lecteurs ne manqueront pas de faire la grimace, peut-être, en parcourant ces lignes. S’occuper du vulgaire hareng, après s’être léché les babines, tout l’été durant, devant des crustacés de choix comme le bouquet ou le homard, peut leur paraître une déchéance. C’est qu’ils ne connaissent guère ce clupéidé que sous la forme enfumée du saurissage ou sous les espèces insipides de la congélation. Dans l’un et l’autre cas, on ne saurait dire, en effet, que la saveur de ce poisson est exquise. Or, contrairement à ce qu’en pense un vain peuple, le hareng frais, j’entends fraîchement péché et cuit au sortir de l’eau, constitue un véritable régal, d’une extrême finesse, bien supérieure à celle de la truite, à mon sens, cette truite avec laquelle notre hareng présente, d’autre part, certaines similitudes. Je sais que je vais faire ainsi bondir nombre de gourmets, mais je leur conseille de tenter un essai de comparaison loyal et franc avant de s’employer à me contredire. À condition toutefois, je le répète, qu’ils ne s’avisent de déguster que des harengs frais péchés.

Je les convie ainsi à venir les ramasser avec moi, le long du mur de l’Atlantique ou de la Manche. Ce mur-là n’est évidemment pas celui dont il fut question aux environs de 1944, tout de fil de fer et de béton ! Mais c’est un mur tout de même, comme vous l’allez voir. Un mur, cette fois, perpendiculaire au rivage, et non plus parallèle.

Dès les premiers froids, les bancs de harengs envahissent notre littoral, qu’ils côtoient à la recherche du plancton. À marée haute, ils passent ainsi à une très faible distance du rivage, épousant dans leur course les moindres replis côtiers, mais naviguant surtout au-dessus des grèves ou des plages de sable sans rocher. Il est curieux de constater que, tandis que les poissons plats remontent à chaque flux vers la terre, en quête des arénicoles dont ils aiment à se repaître, dans une direction perpendiculaire aux côtes, les harengs, eux, suivent celles-ci selon un sens rigoureusement parallèle. Cette précision a bien son prix, car c’est elle qui détermine le mode de pêche harengère que nous allons dire.

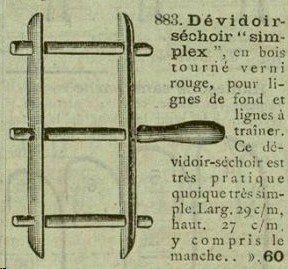

Doués d’un même esprit d’observation que les hauturiers — ou les chasseurs, — les bassiers ont mis depuis toujours à profit cette particularité de la progression du hareng. Dès octobre, ils plantent chaque année, tout le long du littoral et à angle droit avec celui-ci, des lignes de hautes perches, espacées les unes des autres de trois mètres environ. Ces gaules sont enfoncées de deux bons pieds dans le sable et consolidées aussi rigoureusement que possible, en raison des efforts multiples qu’elles auront à subir.

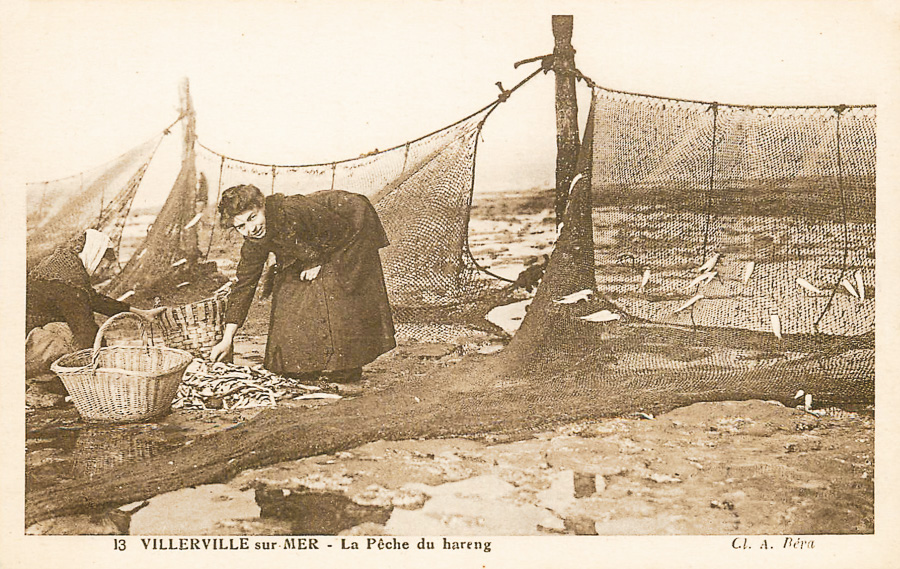

Ces perches, qu’on désigne presque partout sous le nom d’étalières, sont destinées à recevoir des filets verticaux, véritables panneaux de toile dont la base affleure le sol même. Des filets à mailles assez larges pour laisser passer la tête d’un hareng et assez étroites pour empêcher le corps de les traverser. Lorsque la mer a recouvert ces dispositifs, qui strient chaque automne tant de nos grèves, il tombe sous le sens que nos harengs viennent y donner de la gueule et y restent prisonniers, coincés au niveau de leurs ouïes. Dès que le reflux assèche et découvre les étalières, il ne reste plus aux pêcheurs à pied sec qu’à y cueillir leurs proies, suspendues du haut en bas du filet selon l’heure de leur passage par rapport à la hauteur de la marée.

le hareng aux piquets d’étalières

Comme vous le pourrez constater, le procédé est aussi simple que l’œuf de Colomb. Encore fallait-il y songer. Mais il exige sans nul doute d’assez importantes mises de fond. Car un « espalier » de cette sorte comporte souvent une alignée d’une dizaine de perches, soit une superficie d’environ 150 mètres carrés de filets. Au prix du lin et de la main-d’œuvre, c’est là effectivement un petit capital. Du reste, le harenger tisse souvent ses filets lui-même et, en toute hypothèse, ils lui coûteront moins cher qu’une barque.

Mais si l’étalière est plus onéreuse que les armes improvisées dont usent les bassiers, s’agissant de mollusques, de crustacés ou de poissons, elle demeure généralement d’un substantiel rapport. Il n’est pas rare, par quelque brumeuse matinée de novembre, de décrocher des murs de toile des centaines de harengs pris au piège durant la mer pleine. Pour peu que la brise ne soit pas trop fraîche ou la vague trop dure, on peut laisser en place, plusieurs semaines durant, les filets ainsi plantés, au moins tout au long d’une même marée favorable. Le bassier ne devra cependant jamais manquer d’ouvrir l’œil et de démonter rapidement ses palissades dès que baissera le baromètre ou tournera le vent. Une mer un peu grosse a vite fait, on s’en doute, d’arracher les filets pendus ou de les emmêler comme une « pelote de vermée ».

Si les panneaux à harengs sont ainsi rigoureusement amovibles, prêts à être dévergués en quelque sorte comme des voiles de batture, les piquets d’étalières restent fichés en grève pendant toute la saison, et souvent même après. Ainsi s’expliquent ces gaules survivantes que l’estivant découvre fréquemment sur ses plages, sans en comprendre la présence, ou ces chicots de perches brisées par quelque tempête, qui parsèment le littoral sableux, faisant parfois trébucher le promeneur à mer basse ou, aux heures propices à la crevette grise, provoquant l’arrêt brusque d’une bourraque, avec un furieux coup de manche dans le ventre du pêcheur.

Je crois prudent de prévenir les amateurs que la pêche aux étalières nécessite une autorisation préalable, étant en principe réservée aux inscrits maritimes. Mais, dans des coins que je sais, certains marins non professionnels ne se gênent pas pour affronter les foudres des gardes-côtes, en plantant à l’envie des étalières clandestines. Les bancs de harengs sont en général si nombreux que cela ne porte guère préjudice aux intérêts des inscrits. N’en déplaise à M. de Colbert, qui réglementa très sévèrement jadis le métier de pêcheur, il faut bien que tout le monde vive (sauf en l’occurrence les harengs). Un ichtyologiste de mes amis a d’ailleurs calculé que chaque habitant d’un pays comme le nôtre pourrait consommer chaque hiver plus de six douzaines de harengs, aux époques de « passage », sans que s’en puissent trouver compromises les nécessités de reproduction de la race harengère.

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°645 Novembre 1950 Page 666

- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.

- Titre : La pêche au hareng à pied sec

- Rubrique : La pêche

En résumé

Aujourd’hui presque oubliée, cette technique de pêche illustre à merveille l’ingéniosité des pêcheurs d’autrefois et leur adaptation aux migrations saisonnières du hareng. Une tradition à préserver dans nos mémoires halieutiques.

N’hésitez pas à partager ces informations avec vos proches ! 😊

Articles liés :

Notes :

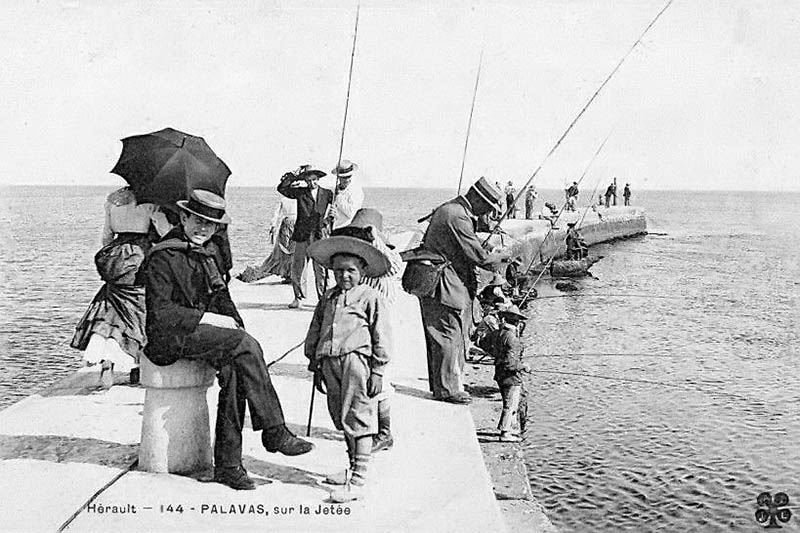

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2009.