La mer des Sargasses est une région de l’océan Atlantique située entre les Bermudes et les Antilles. Elle est connue pour ses grandes quantités d’algues brunes flottantes appelées sargasses. Cette région du Monde a été le théâtre de nombreuses légendes, notamment celle du triangle des Bermudes, où plusieurs navires et avions auraient disparu sans laisser de traces. Certains récits évoquent aussi des créatures marines étranges, des pirates fantômes ou des îles enchantées cachées dans les sargasses.

Voici un article de 1952 paru dans Le Chasseur Français sur la réalité de la mer des Sargasses.

📰 La mer des Sargasses

«Tout le monde a entendu parler de la mer des Sargasses. On sait que c’est une vaste étendue d’eau tiède et tranquille au large des Antilles où des masses considérables d’algues flottantes s’amassent et où, chaque année, les anguilles du monde entier viennent pondre. L’idée préconçue se forme tout de suite de masses d’algues enchevêtrées et formant même des radeaux flottants, empêchant ou gênant la marche des navires.

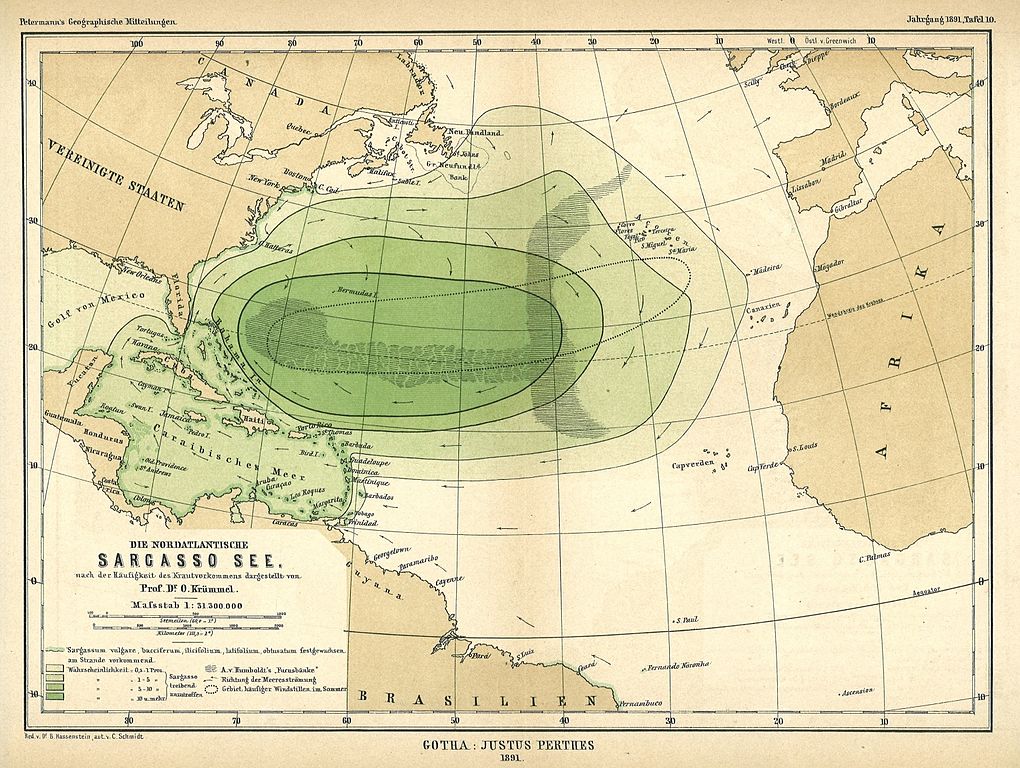

La réalité est tout de même un peu différente. La mer des Sargasses occupe dans la région des calmes du Tropique du Cancer près de 7 millions de kilomètres carrés, soit plus de douze fois la surface de la France. Pour parler plus exactement, elle se trouve au centre de l’Atlantique, entre les Açores et les Antilles, et occupe un vaste rectangle compris entre le 30e degré et le 75e degré de longitude ouest et le 20e et le 40e degré de latitude nord ; elle est, pour s’exprimer autrement, à la latitude du Maroc français.

– Justus Perthes Editeur, Gotha, 1891.

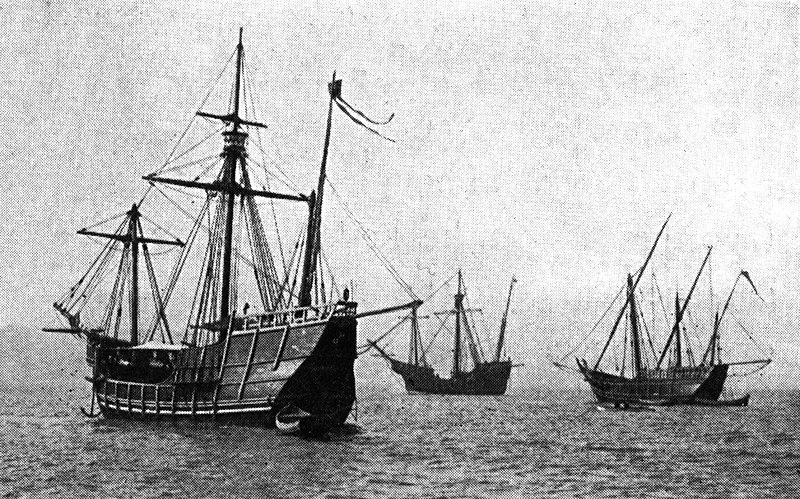

La mer des Sargasses était déjà connue des anciens ; il en est déjà fait mention dans le fameux Périple d’Himilcon avant notre ère. Bien avant déjà, une mention brève en est faite dans le Périple de Scylax de Caryande, navigateur du temps de Darius 1er. Mais la mer des Sargasses est surtout connue par le livre de bord de Christophe Colomb, qui y pénétra le 16 septembre 1492. Dès le 17 septembre, Christophe Colomb écrit : « On vit beaucoup d’herbe et très souvent, et on y trouva même un crabe vivant. » Depuis, de très nombreuses observations ont eu lieu dans la mer des Sargasses et ont permis d’en avoir une notion moins sommaire que celle donnée par Christophe Colomb.

E. Benjamin Andrews, Public domain, via Wikimedia Commons

La température des eaux de la mer des Sargasses est douce et constante : elle varie à peine de 20 à 28°. À 300 mètres, le thermomètre y indique une température constante de 16°, et c’est à cette profondeur que viennent pondre les anguilles. La teneur saline y est élevée et atteint 38 grammes par litre alors que la Méditerranée, sur nos côtes, n’atteint que 36 grammes et l’Océan 32. Les eaux y sont très limpides.

Mais, surtout, la mer des Sargasses ne présente pas l’aspect d’une prairie marine où les bateaux ne peuvent avancer qu’avec la plus grande peine. Les sargasses, qui sont des algues voisines du fucus, ne sont pas fixées à des rochers, mais sont flottantes, ce qui est normal, puisque le fond dépasse 1.500 mètres ; il ne s’agit pas de débris d’algues, mais bel et bien d’algues vivantes. Ce sont de longues tiges flottantes portant des parties plates en forme de feuille et de très nombreuses vésicules arrondies pleines d’air qui servent de flotteurs. Ce sont ces flotteurs qui ont fait donner le nom aux sargasses de « raisins des Tropiques », car ils ont la forme de petits grains de raisin de couleur variant du vert au jaune et au brun.

On y a dénombré 8 espèces de sargasses toutes très voisines. Il est remarquable de constater que, d’une part, toutes les autres algues de la famille des sargasses sont fixées aux rochers des rivages et que, d’autre part, seules celles de la mer des Sargasses n’ont point d’organes reproducteurs. Elles se reproduisent uniquement par bouturage naturel. La densité des sargasses étant en moyenne de une grosse touffe d’algue par carré de 10 mètres de côté, chaque touffe se présente sous une forme arrondie d’une trentaine de centimètres de diamètre, parfois en longues bandes étroites, parfois et plus rarement, par petits îlots atteignant 8 à 10 mètres carrés. On constate que leur abondance est toujours plus grande à la fin de l’été qu’à la fin de l’hiver, car la croissance des végétaux est plus active à la belle saison.

Auteur inconnu Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Dans ces algues flottantes habitent des animaux extrêmement curieux. On y trouve des vers qui vivent dans les tubes calcaires et spiralés accrochés aux sargasses. On y trouve également des anatifes, ces curieux crustacés en forme de mollusques, des sortes de patèles, et même un champignon parasite. Les crevettes et les crabes y sont fréquents. Les poissons volants y circulent et déposent leurs œufs sur ces algues. On y trouve également une baudroie, un poisson dit « hérisson de mer » et surtout deux sortes d’hippocampe, dont le corps est très déchiqueté, et qui ressemblent à s’y méprendre à un fragment de sargasse. D’ailleurs, d’une façon générale, les animaux qui vivent libres dans la mer des Sargasses prennent l’allure et la couleur des herbes qui les entourent. On y trouve également de grandes crevettes rouges et des poulpes. Enfin, tout le monde sait que les anguilles viennent s’y reproduire et que c’est de là que partent les jeunes civelles ou pibales, qui, en suivant le Gulf-Stream, arrivent en trois ans jusqu’à nos eaux douces françaises.

Quelle est donc l’origine de ces algues flottantes ? On a longtemps cru qu’il s’agissait d’algues arrachées que le courant ramassait dans un vaste remous. L’hypothèse était d’autant plus plausible que jamais on n’a trouvé sur les sargasses d’organes reproducteurs. On sait maintenant que la réalité est tout autre. On sait que les sargasses sont des algues adaptées à la vie flottante en haute mer et que, depuis une époque extrêmement reculée, elles se propagent par bouturage naturel. On sait que, au point de vue géologique, l’océan Atlantique nord est relativement récent, puisqu’il s’est creusé au milieu et à la fin du tertiaire. Il existait à cette époque, sur l’emplacement des sargasses, un immense continent qui unissait l’Amérique à la France et à l’Europe ; ce continent s’est effondré à la fin du tertiaire en laissant comme reliques les îles des Açores, de Madère, des Canaries et des Antilles. Quant aux sargasses flottantes, elles sont les restes des vastes prairies sous-marines accrochées au fond des mers, à faible profondeur, près des côtes de cet ancien continent. Le continent s’étant effondré, la plupart des plantes et des animaux vivant sur les côtes de ce continent ont disparu, seuls quelques animaux et quelques plantes se sont adaptés aux nouvelles conditions de vie. Les sargasses notamment, ont pu vivre parce qu’elles arrivaient à se reproduire par bouturage naturel, et seuls ont survécu les animaux capables de vivre sur les sargasses. Quant à l’anguille, qui se trouve en abondance dans les eaux douces et saumâtres des Açores et des Canaries, elle a pu subsister parce qu’elle se reproduisait dans l’Océan. La population d’anguilles s’est fractionnée ainsi en de nombreuses populations isolées parmi les îles subsistantes et dans les eaux douces du continent américain et du continent européen, auxquels était autrefois rattaché le continent disparu. Mais les anguilles ont toujours continué de venir pondre leurs œufs dans leur lieu de ponte d’origine.

Telle est l’hypothèse actuelle de la formation de cette curieuse mer des Sargasses avec l’explication la plus rationnelle de la reproduction de ces algues et de la reproduction de l’anguille.

Une expédition océanographique française est prévue pour l’an prochain dans la mer des Sargasses, et des vues sous-marines doivent être prises. Espérons que, dans deux ans, nous pourrons admirer un beau film sous-marin sur nos écrans.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°670 Décembre 1952 Page 728

- Auteur : LARTIGUE.

- Titre : La mer des Sargasses

- Rubrique : La pêche

YouTube : A la recherche de la nouvelle mer des Sargasses

A la recherche de la nouvelle mer des Sargasses / IRD

Du 19 juin au 13 juillet 2017, une expédition scientifique conduite à bord de l’ANTEA, navire de la Flotte océanographique française, a permis à une équipe de chercheurs de réaliser un échantillonnage important de la faune et de la flore associées aux « radeaux des sargasses ». Ces algues brunes pélagiques présentes dans l’Atlantique tropical s’échouent depuis 2011 sur les côtes de l’Atlantique, du fait de la circulation océanique. Elles sont responsables de problèmes environnementaux, sanitaires et économiques importants, particulièrement dans l’arc antillais et en Guyane française.

Les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IRD, d’Aix-Marseille Université, de l’Université des Antilles, de l’Université de Bretagne occidentale ont effectué un périple de 25 jours entre la Guyane française, les Antilles et la mer des sargasses. Découvrez leur travail de repérage, d’échantillonnage et d’analyse des sargasses, dans ce film réalisé par IRD Images.

En résumé

La mer des Sargasses demeure un écosystème hors du commun, témoin d’une adaptation naturelle remarquable. Entre algues sans racines, poissons mimétiques et anguilles migratrices, elle illustre la complexité et la beauté de la vie marine.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Articles liés :

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article mis à jour en 2022, publié initialement en 2019.