Les phares maritimes sont des tours situées sur les côtes et les îles, émettant des signaux lumineux à intervalles réguliers pour guider les navires. Ces structures jouent un rôle crucial dans la sécurité maritime en indiquant la direction, la distance et les dangers potentiels. Ce guide explore les différents types de phares, leur histoire fascinante et leur importance pour la navigation maritime en France.

Le phare maritime

Un phare maritime est un système de signalisation employé pour guider la navigation maritime pendant la nuit. Il est constitué d’un puissant système d’éclairage placé généralement en haut d’une tour, souvent près de la côte ou à l’entrée d’un port. Ils permettent de repérer les zones dangereuses et les ports par les navires. L’histoire des phares débute en mer Méditerranée, dans l’Antiquité, simples feux de bois se consumant à l’air libre au sommet de falaises, puis en haut de tours.

En France, les phares sont administrativement défini comme des établissements remplissant au moins 3 des 4 quatre critères suivants :

- une fonction d’atterrissage,

- une hauteur au dessus du sol de plus de 20 mètres,

- une portée supérieure à 20 milles,

- un ensemble bâti (logements des gardiens).

Définition du mot Phare

phare (nom masculin), latin pharus, du grec pharos, de Pharos, nom propre

Synonyme : fanal.

– www.larousse.fr

Rôle des phares

Les phares maritimes sont classés en fonction de leur rôle et de leur portée. Ils sont également classés en fonction de leur rôle et de leur portée, ainsi trouve-t-on :

- les phares de pleine mer qui guident la phase d’approche de la côte (32 milles marins/ 60 km)

- les phares de jalonnement qui indiquent les chenaux d’accès et les contours de la côte (21 miles marins / 40 km) – c’est d’ailleurs bien souvent un simple feu.

- Les phares d’entrée des ports (15 milles marins / 28 km) – qui peut également être un simple feu.

- Les feux secondaires, qui marquent des points particuliers comme des récifs ou des épaves.

1. Une tour

Les phares ont la fonction de guider les navires qui croisent loin des côtes. Le marin recherche ce que l’on appelle des atterrages le long des côtes pour savoir où il se trouve. Techniquement ces tours lumineuses devraient proposer une portée d’au moins 20 milles (37 km) et une hauteur minimale de 15 mètres au dessus du niveau de la mer.

(1) Le mille marin ou simplement le nautique dans l’armée, est une unité de longueur utilisée dans la marine et l’aviation, il vaut 1852 mètres.

2. Un feu maritime

Depuis des siècles, la marine distingue les phares de grand atterrissage, toujours à éclats blancs très puissants, tels ceux de Sein et d’Ouessant, les phares de jalonnement des côtes, de puissance moyenne, les phares d’entrée de port, dont un relativement puissant, considéré comme phare principal du port.

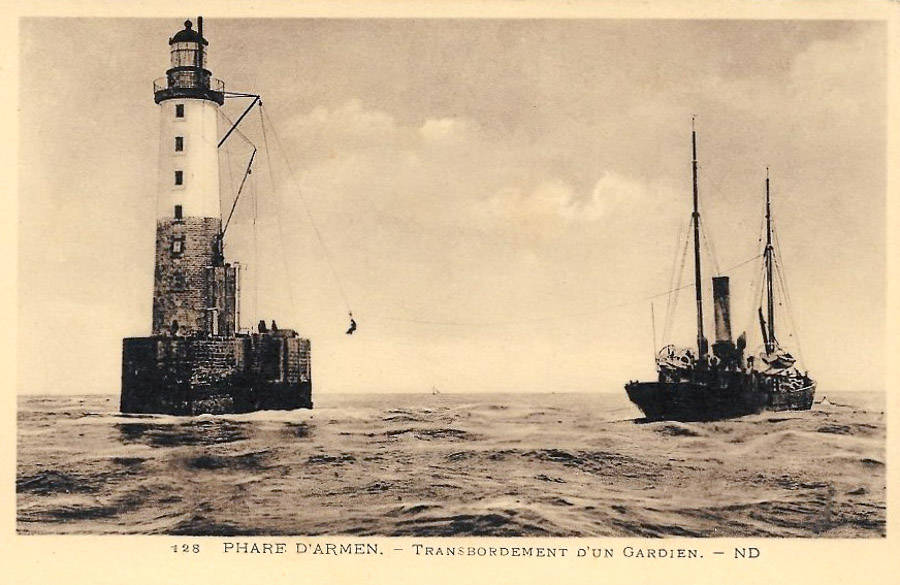

3. Un logement

Un logement pour le ou les gardiens devient quasi obligatoire. Il est facile de confondre un phare d’un simple feu. Pour l’administration française, le phare répond à un nombre de critères précis: fonction, hauteur, portée et infrastructure.

Les feux maritimes

Les feux sont tous les autres moyens de signalisation qui ne remplissent pas pleinement au moins deux des critères précités. Les simples feux balisent l’entrée des ports ou des chenaux.

Les amers

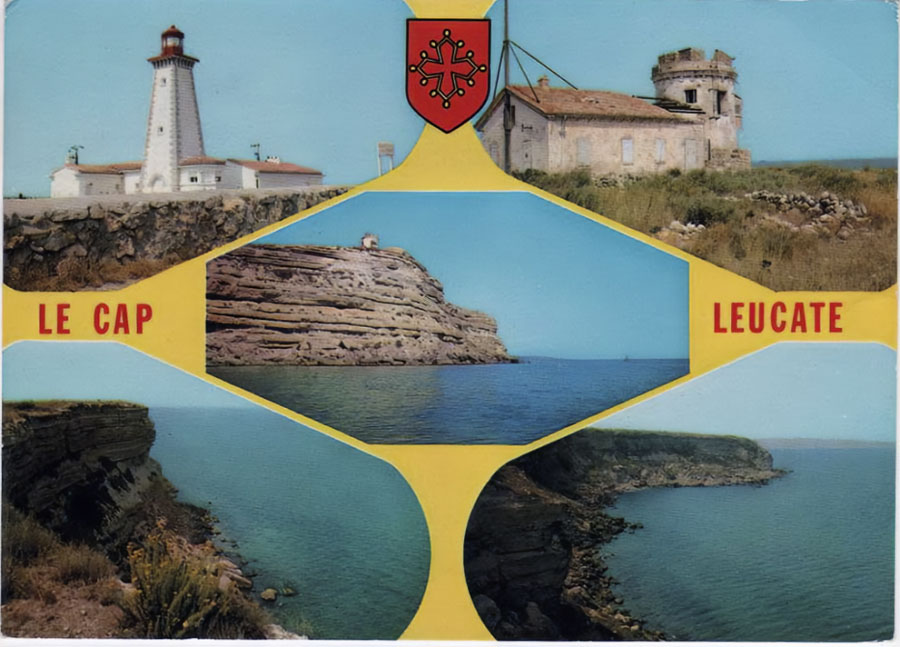

«Aux premiers temps de la navigation, les marins s’éloignaient rarement des côtes. Même lors des longs voyages, ils se dirigeaient grâce à des points de repère connus et situés le long des rivages, navigant d’un point à un autre. Ces points de repères sont appelés des amers.

Il est évident qu’il valait mieux éviter de naviguer la nuit et par temps de brouillard. Un amer peut être un arbre remarquable, une colline, un rocher, un bâtiment…Autrement dit tout ce qui peut être reconnu de loin.

De nos jours, les navigateurs côtiers utilisent toujours les amers pour se repérer. On a même créé des amers artificiels pour aider les marins : balises, bouées, pylônes, bateaux feux, phares,…

C’est finalement un repère visuel identifiable sans ambiguïté utilisable pour prendre des relèvements optiques ou pour naviguer sur un alignement.»

– Texte au musée du phare de Calais

En résumé – Questions Réponses

Quel est le phare le plus puissant de France ?

Le phare du Créac’h, sur l’Île d’Ouessant est le plus puissant d’Europe : sa portée est de 59,26 km.

Quel est le plus vieux phare de France ?

Le phare de Cordouan est le plus vieux phare de France encore en activité. Il fut construit en 1611.

Quel est le plus petit phare de France ?

Le feu de la pointe de la croix, situé sur l’île de Groix, mesure 4 mètres de haut et fait de lui le plus petit phare de France.

Quel est le plus grand phare de France ?

Le phare de l’île Vierge est le phare le plus haut de France avec 82,5 mètres de hauteur.

Quel est le phare naturel le plus haut du monde ?

Le phare de Cap Carbon est un phare d’atterrissage culminant à 225 m au-dessus du niveau de la mer. Il se situe en Algérie.

En conclusion, les phares maritimes ne sont pas seulement des balises essentielles pour la navigation, mais aussi des monuments historiques qui témoignent de l’évolution technologique et de l’importance du commerce maritime. En explorant ces phares, les visiteurs découvrent une part importante de l’héritage culturel et maritime de la France.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Ces publications peuvent aussi vous intéresser

- Liste des phares de France (https://fr.wikipedia.org)

- Feu maritime — Wikipédia (wikipedia.org)

- Le site des phares Français (phares-et-feux.fr)

- www.pharesetbalises.org

- Phares français (Facebook)

- Phares d’ici, phares d’ailleurs (Facebook)

Initialement écrit en 2018, cet article a été repris et mis à jour en mars 2023.