Les lignes de fond ou dormantes – Une chronique de pêche des années 50 publiée dans le Chasseur Français, un véritable délice.

J’avais environ dix ans et j’assistais mon père de bon matin pour la marée afin de vérifier les prises des lignes de fond. C’était fatigant, un travail intense en si peu de temps : remonter les poissons quand il y en avait, trouver des arénicoles et les appâter sur une longue série d’hameçons. (Quend-Plage-Les-Pins, 62)

📰 Les bocains

«Les bôcains ne sont pas des poissons inconnus, comme des ignorants pourraient le croire. On désigne de ce nom un appareillage destiné à pêcher certains d’entre eux, tout simplement. Dès l’orée de l’automne, en effet, on parvient à prendre à pied sec les poissons plats, quelquefois les ronds aussi, au moyen des lignes dites de sable.

Ces lignes, appelées également lignes dormantes, parce qu’on peut les laisser en place, s’étendent en principe sur les grèves, à mer montante, parallèlement à la marche du flot, dûment pourvues tous les cinquante centimètres ou tous les mètres d’avançons porteurs d’hameçons boettes. Dès que le reflux les découvre, il suffit de passer en revue chacun des avançons et d’en décrocher les poissons capturés.

Pourquoi seulement dès l’automne, puisque le poisson côtier est de toute saison et qu’il « monte » en tout temps avec le flux vers les bancs du rivage, afin de s’y repaître d’arénicoles ? Certes, rien ne s’oppose à ce qu’on puisse tendre à toute époque des lignes de sable, des lignes qui comptent généralement entre cinquante et cent hameçons. Mais ces lignes ne valent que dans la mesure où le ver marin qui y fait office d’appât reste accroché au fer. Or il est patent que le crabe, qui pullule en été sur les longues plages sableuses, n’hésite jamais à dévorer les boettes ainsi disposées. Il est non moins établi que les premiers froids chassent les crabes, les contraignent en tout cas à renoncer à leurs pérégrinations ou à se tapir en quelque gîte rocheux. C’est ce qui se produit singulièrement à partir des premières gelées blanches d’octobre. D’où le conseil cher aux bassiers de ne commencer à tendre les lignes de sable qu’en automne, puisque le principal ennemi des amorces, le crabe, se trouve alors hors de course.

Ce petit préambule n’a d’autre but que de vous initier aux principes généraux du procédé de pêche aux lignes dormantes. Pour illustrer ce schéma d’une image plus sensible, je pourrais écrire que, tandis qu’en rivière le pêcheur espère le passage du poisson, ici, à la mer, c’est la montée qu’il en attend, sur les grèves du sable blond. Et presque dire que, si la pêche fluviale est horizontale, ou latérale, la pêche maritime côtière demeure par essence verticale, ou longitudinale. Mais nous voici déjà trop loin de nos bôcains.

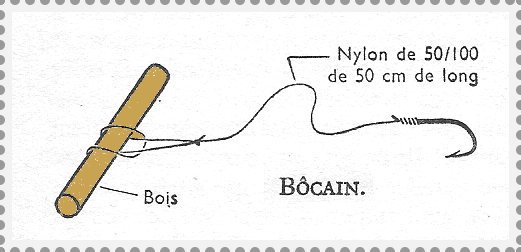

Le bôcain, c’est par nature un bout de bois — vous y reconnaîtrez sans peine le vieux français bosc, — du bois de tamaris surtout, dont la capacité, la légèreté et l’imputrescibilité répondent aux diverses données du problème comme à tous les besoins de la cause. Les vieux marins du littoral ont coutume d’en tailler les bouts, à ces fins, dans les haies du rivage, fleuries de rose, en choisissant des tronçons de deux centimètres de diamètre et de quinze à vingt centimètres de longueur. Chacun de ces bâtonnets deviendra le futur bôcain, après le traitement que voici.

D’abord, on arase l’une des extrémités du bout de bois, qui formera la tête de la pièce, et on y trace, à deux centimètres du sommet, une légère encoche circulaire, destinée à recevoir le fil de pêche et à lui éviter tout glissement. On appointe ensuite l’autre extrémité au couteau, pour en faciliter plus tard la plantation dans le sable. Ainsi se trouve formé le bôcain, qui constitue l’un des éléments individuels d’une future ligne dormante idéale, un bôcain qui va jouer ainsi en quelque sorte le rôle de support d’avançon. Le bassier soucieux de s’assurer de belles pêches doit pouvoir disposer d’une centaine de bôcains au moins, armés comme suit.

On arrime solidement dans l’encoche prévue un avançon de fil de lin de vingt à vingt-cinq centimètres, à l’autre extrémité duquel se fixe l’hameçon — un hameçon à anneau plutôt qu’à palette, de préférence. Il ne reste plus qu’à enrouler le fil sur le bois, puis à enfoncer légèrement dans ce dernier la pointe de l’hameçon de manière à immobiliser l’ensemble en vue du transport vers les grèves, sans risque de voir se mêler fâcheusement fils et hains. Tous les bôcains sont alors disposés au fond d’un panier rond d’un bon demi-mètre de diamètre, les pointes vers le centre.

Le pêcheur est ainsi paré. Mais il lui faudra, dans le même temps, s’assurer d’une importante provision de vers qu’il sera allé préalablement défouir à la fourche ou au louchet dans quelque vasière : soit des pelouses, semblables à de plates chenilles roses, soit des vers rouges, soit, ce qui vaut toujours mieux, des vers bruns dont on aura coupé la queue.

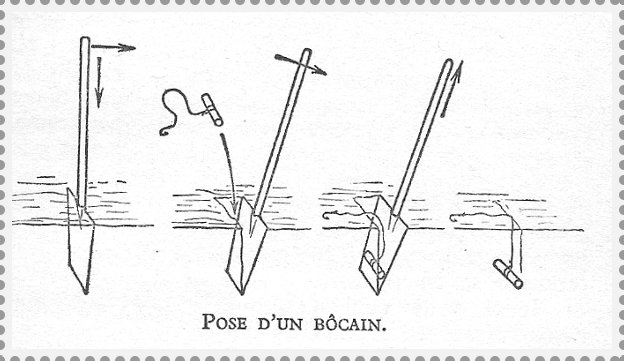

Les bôcains se mettent alors en place, c’est-à-dire qu’on les enfonce, une fois déroulés et boettés, à quelque cinquante centimètres l’un de l’autre, et en ligne parallèle au rivage. Naturellement, il faut savoir choisir ses lieux de pêche, et ce n’est jamais là la partie la plus facile de l’opération.

On aura à ce propos intérêt à adopter des bancs de sable à dos renflé et situés en aval de vasières, ou de bancs à vers autrement dit entre ceux-ci et le large, si l’on entend récolter du poisson plat ; ou des bancs de sable lisse à proximité de rochers plats (à algues vertes), si ce sont des anguilles, voire du bar, que l’on souhaite ramener. Mais on n’oubliera pas que le poisson rond est de bien plus rare capture, en général, que le poisson plat : plies, carrelets ou picauds. Il est également souvent profitable de planter ses bôcains entre deux rus ou sur chacune des rivettes de l’un de ceux-ci, mais toujours, je le répète, parallèlement au flot montant et jamais perpendiculairement au rivage. De toute manière, les bons coins s’inscrivent presque toujours aux deux tiers de la distance qui sépare les limites de basse eau de la ligne de mer pleine.

Bien entendu, les bôcains se plantent à marée basse, le pêcheur ayant attentivement calculé l’heure à laquelle ils seront atteints par le flot, pour éviter toute surprise. Car la mise en place est d’assez longue haleine. L’opération qui consiste à piquer en grève le bôcain, d’un coup de maillet ou simplement de talon, à dérouler le fil, à fixer le ver, ne nécessite guère plus d’une minute, au moins pour un pêcheur entraîné. Mais une minute multipliée par cent bôcains, cela représente tout de même plus d’une heure et demie … Il est vrai que l’amateur aura la faculté de laisser en place ses bôcains d’une marée pour l’autre et que, mise en grève effectuée, il ne lui restera plus qu’à retendre ses avançons et réamorcer ses hains.

Il est par ailleurs prudent de mesurer, à la montre, le temps qui séparera l’immersion des bôcains, au flot montant, de celui de la pleine mer. En le doublant, on saura ainsi approximativement l’heure de la découverte des lignes, donc celle de la collecte du poisson. Cette attente reste toujours passionnante, mais il faudra calmer sa fièvre et « espérer » sans hâte excessive l’instant où les bôcains s’assécheront. Décrocher un poisson dans quelques centimètres d’eau, c’est lui donner les moyens de fuir vers la haute mer, qu’il s’agisse de poissons plats ou de poissons ronds. Mieux vaut ne commencer à prospecter la ligne des bôcains que lorsque l’eau se sera retirée à une dizaine de mètres en aval, et jamais avant.

Le pêcheur débutant notera que le poisson pris au piège n’est pas nécessairement apparent. Sans doute les poissons ronds demeurent-ils, en général, assez visibles au pied du bôcain, notamment l’anguille, qui s’y tortille avec frénésie ou se love autour de la tête du piquet. Par contre, le poisson plat s’ensable volontiers, et seul un léger renflement limoneux en décèle parfois la présence.

Ce poisson sera débroqué avec soin de son fer et mis aussitôt au panier, sous un lit de varech. Une fois la collecte achevée, le pêcheur s’assurera en les comptant qu’il ne manque aucun hameçon à l’appel (il arrive que le poisson pris parvienne à s’échapper en coupant son fil et en emportant son hain). Il remplacera les disparus et amorcera à nouveau ses lignes de vers frais, pour attendre la marée suivante et les résultats qu’elle donnera.

En bonne saison, on parvient ainsi à récolter un tiers de pièces par rapport au nombre des bôcains déposés, soit trente prises sur cent bôcains, ce qui est fort appréciable. Mais la moyenne courante ne dépasse guère 10 pour 100, je vous en préviens charitablement tout de suite. Car mille ennemis guettent vos arénicoles, outre les derniers crabets échappés au froid : l’insuffisance de votre système d’attache parfois (il convient de ferrer deux fois le ver sur l’hameçon, par prudence), ou le battement renouvelé de vagues trop fortes, par mer un peu dure, ou l’habileté même du poisson, qui réussit souvent à cueillir le ver sans se laisser prendre.

Lorsque le temps sera calme, on peut laisser en place ses bôcains pendant les cinq ou six jours favorables de la marée, en période de pleine lune et surtout de premier et dernier quartiers, parce qu’alors la mer monte moins vite, sans bousculer les bôcains au passage.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°644 Octobre 1950 Page 602

- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.

- Titre : Pêche côtière – Les bocains

- Rubrique : la pêche

En résumé

Aujourd’hui, la pratique des lignes dormantes nous rappelle une époque où la pêche s’accordait aux éléments et aux saisons. Bien que certaines techniques soient révolues ou réglementées, elles restent un patrimoine vivant de la mémoire halieutique du littoral français.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Vous aimerez également :

- La pêche à la ligne dormante

- Ligne de fond (www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr) – document pdf.

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2012.