Le bernard-l’ermite possède un abdomen mou, ce qui le rend vulnérable. Pour se protéger, il utilise des coquilles vides qu’il choisit avec soin. À mesure qu’il grandit, il change régulièrement de coquille, recherchant celles qui correspondent le mieux à sa taille et à sa morphologie. Il n’hésite pas à entrer en compétition avec d’autres individus pour s’emparer d’une coquille convoitée.

Principalement détritivore, le bernard-l’ermite se nourrit de débris organiques, mais son régime alimentaire peut aussi inclure des algues, des éponges, des mollusques et de petits animaux. Il joue ainsi un rôle essentiel dans le recyclage de la matière organique au sein des écosystèmes marins.

Un article du Chasseur Français de 1952 nous renvoie quelques décennies en arrière et nous rappelle comment nos parents et arrières parents appréhendaient la pêche.

📰 Le bernard-l’ermite

«Parmi les crustacés, les zoologistes distinguent de nombreux sous-ordres. Mais, pour le commun des mortels, un seul de ces sous-ordres compte : celui des décapodes, des « dix-pieds ». C’est lui, en effet, qui comprend les espèces les plus courantes, du moins dans les poissonneries, sinon dans le plancton marin ! D’un côté, langoustes, homards, crevettes, écrevisses et autres crustacés à grande queue, les « macroures » ; de l’autre, les crustacés à abdomen peu développé, les « brachyoures », les crabes. Entre les uns et les autres, dont nous avons déjà parlé ici, les « anomoures », crustacés à abdomen anormal, qui se réduisent dans nos mers aux bernards-l’ermite.

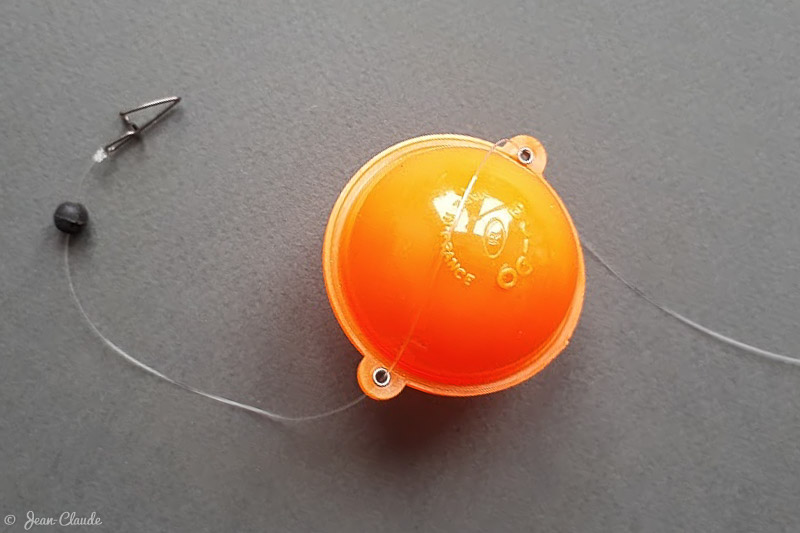

D’un coup de pierre, on écrase la coquille. Parmi les débris calcaires, la petite bête agite ses pattes cuirassées, tord son ventre nu. On sépare, entre deux doigts, cet abdomen rose qui, par sa forme, appelle déjà l’hameçon où le voici empalé bientôt. Et les poissons, qui n’ont jamais pu goûter au boudin tendre et dodu si bien protégé au fond d’une coquille, se verront offrir ce morceau de roi en un fallacieux repas.

Pauvre bernard-l’ermite ! Il paye d’avoir toujours caché son ventre grassouillet dans une coquille volée … L’affaire doit remonter à des temps très lointains. Quand un crustacé mue, il se sent « tout chose » de n’avoir plus qu’une chair molle ; alors, privé de sa carapace protectrice, il essaie de se dérober dans quelque retrait qui l’abrite et il n’en bouge plus tant que ses téguments ne se sont pas durcis. Or donc certain bernard dut avoir, jadis, l’astuce de s’abriter dans une coquille vide. Le domicile lui parut si confortable qu’il ne le quitta plus. Aussi, juste rançon d’une vie trop facile, sa chair ne s’est pas affermie et, même, s’est amollie.

Il est facile aux enfants de cueillir des bernards-l’ermite près du rivage, sur les moindres rocailles. Les coquilles à pattes se distinguent aisément de celles qui contiennent encore leur vrai propriétaire, leur constructeur, le mollusque : elles n’adhèrent point aux rochers. Et les voilà dans les seaux peints de bateaux à voile. C’est amusant, ces coquilles qui trottent ! Si l’eau est plus profonde, une cuillère tordue attachée à un bambou permet de les ramasser au fond.

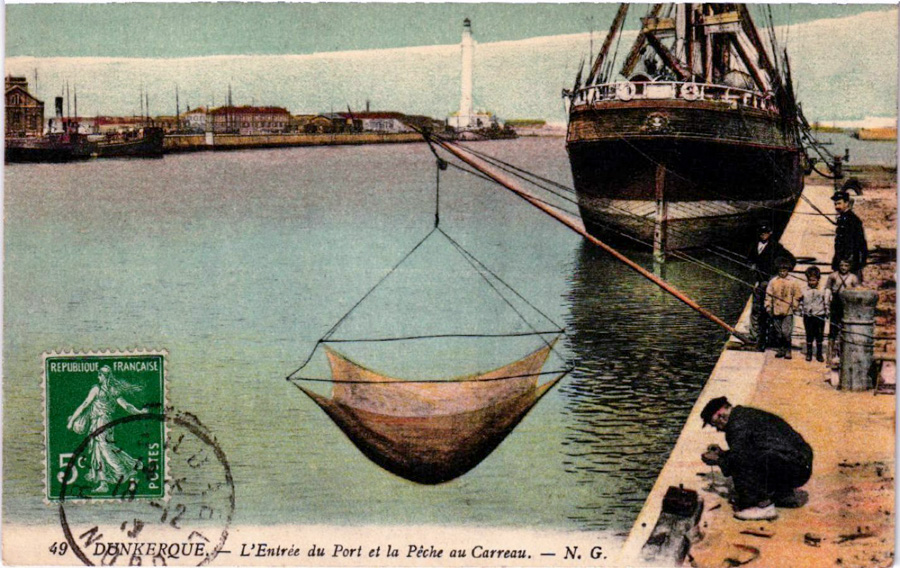

Mais les professionnels utilisent des paniers d’osier hémisphériques qu’ils mouillent en profondeur et qui leur donnent des bernards-l’ermite beaucoup plus gros que ceux du bord. Professionnels, le mot n’est pas exagéré, sur le littoral provençal du moins : il existe à Marseille de véritables spécialistes qui ne pratiquent qu’une seule pêche, celle des « piades », car tel est le nom provençal des bernards, comme « soldats » le nom normand, et « pagures » le véritable nom, le nom scientifique. Sur la côte, entre Marseille et le delta du Rhône, il n’est pas rare de voir mouiller des chapelets de 100 à 200 nasses. Mais nous ne prétendons pas qu’on voit à la surface leurs bouées de liège : rien, en effet, ne les signale. Deux fois par semaine, leurs propriétaires vont les relever, accrochant avec un grappin la corde qui les relie l’un à l’autre. De Marseille, les « piades » sont expédiés à tous les ports méditerranéens, où ils constituent un des principaux appâts.

Sur le rivage, les coquilles que choisissent les pagures sont petites, le plus souvent des natices, des cérites, des troques, des littorines. Dans les nasses, des fonds de 10 à 30 mètres, on remonte surtout des pagures qui ont pour demeure de plus grosses coquilles, surtout des murex. Enfin, si des filets en ramènent de zones plus profondes, on trouve des pagures dans les plus gros spécimens de coquilles, buccins, tritons ou cassidaires ; et les hôtes de ces palais émaillés à la belle architecture contournée peuvent atteindre la taille d’une petite langouste. Devant ces monstrueux exemplaires (on en voit souvent dans les aquariums), on a peine à les croire de même espèce que les bestioles qui remuent leurs pattes à leur fenêtre dans les seaux des enfants.

Ils sont rouges, formidablement armés. Deux paires de longues antennes, deux grosses pinces en massue dont la droite, plus forte, sert de porte à la demeure, huit paires de pattes, et cette affreuse bouche des crustacés aux pattes-mâchoires toujours en mouvement comme des pièces d’horlogerie. Par là-dessus, deux gros yeux noirs, perles montées sur pédoncules. On croirait quelque guerrier à la puissante armure, en particulier un samouraï japonais. Il est admis que c’est cet aspect si redoutable qui vaut à ces animaux le nom de « soldat » sous lequel ils sont connus en Normandie, celui de « soldiers-crab » qu’ils portent en Angleterre. Mais ne serait-ce point plutôt parce qu’ils montent éternellement la garde à l’entrée de leur guérite ?

À vrai dire, les dix paires de pattes annoncées par le nom du sous-ordre des « décapodes » n’apparaissent pas clairement : une paire porte les pinces, deux paires forment les pattes marcheuses ; les dernières paires sont atrophiées et, souvent, rejetées sur le dos, leur développement étant contrarié par le frottement de la coquille dont elles sortent à peine. Quant au reste du corps, vous ne le verrez pas : ce soldat protège ses derrières. Tout au plus pourrez-vous entrevoir un peu de sa nudité rose lorsqu’il se tendra hors de sa maison pour saisir une proie.

À moins de le surprendre quand le voleur de maison change de demeure, pour cause d’agrandissement interne, ce qui est tout une affaire, et passionnante à observer.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°665 Juillet 1952 Page 410

- Auteur : Pierre DE LATIL.

- Titre : Le bernard-l’ermite

- Rubrique : la pêche

En résumé

Si le bernard-l’ermite évoque d’abord l’image d’un petit crustacé trottinant en coquille, il incarne bien plus : un maillon crucial du recyclage marin, un appât de choix pour les pêcheurs expérimentés et un symbole vivant des traditions côtières.

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2010.