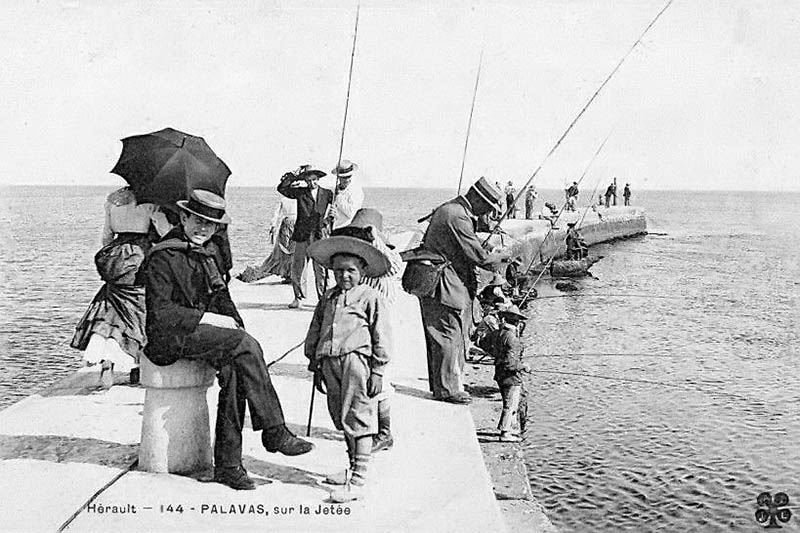

J’ai retrouvé cet article dans un numéro du Chasseur Français daté de septembre 1950, déniché en braderie. Ce récit d’époque illustre non seulement les méthodes de pêche utilisées en Méditerranée, mais aussi l’art de vivre d’un passionné qui privilégiait la mer aux mondanités estivales.

📰 Vacances en méditerranée

«Cinq heures du matin. La Grande Bleue est calme. Les crêtes des rochers rouges de l’Estérel flamboient déjà sous le soleil levant.

Au loin, des barques de pêche rallient la côte, après une nuit passée au large des îles de Lérins, parages renommés pour la pêche et intensément exploités.

Partie du port, une toute petite barque double la jetée du golfe Juan et bientôt s’immobilise dans la baie tranquille, à une centaine de mètres du rivage.

Elle est montée par un seul homme, un amateur que je connais bien et qui, venu pour quelques semaines à la mer, préfère les joies profondes de la pêche aux flâneries le long des quais, aux papotages insipides de snobs désœuvrés, aux longues stations sur le sable brûlé par un soleil tropical.

Nous allons passer en revue rapidement tous les genres qu’il pratique.

L’oursin.

— Comme matériel, notre pêcheur n’a qu’une longue gaule de bambou, dont une extrémité est fendue en trois parties, sur une longueur de 10 centimètres environ, lesquelles seront maintenant légèrement ouvertes par un bouchon enfoncé à l’intérieur et ligaturé à l’extérieur sur le bambou pour le maintenir en place et limiter ainsi l’ouverture.

Une petite bouteille d’huile dans laquelle trempe une branchette feuillue lui servira à asperger la surface de la mer, pour en calmer instantanément les moindres rides pouvant voiler le fond ; celui-ci apparaîtra alors très nettement … avec un peu d’habitude.

L’oursin étant repéré, il le coiffera avec son bambou dont les branches s’écarteront et le maintiendront suffisamment pour qu’il puisse être enlevé.

La récolte patiente sera fructueuse dans les bons coins qui seront vite connus, mais il lui faudra se rappeler les lois de la réfraction qui « déplace » visuellement tout objet dans l’eau.

La pieuvre.

— Parfois notre pêcheur surprendra une pieuvre à l’affût ou en promenade.

Il aura donc, dans sa barque, un rouleau de cordelette (ou un long bambou) terminé à une extrémité par un gros plomb, armé de forts crochets recouverts par des feuilles d’olivier ou des lambeaux de chiffon rouge.

Il descendra ce leurre devant le céphalopode carnassier, le dandinera, et, lorsque la grosse araignée l’aura enlacé de ses tentacules, un coup sec l’amarrera solidement ; il ne restera plus qu’à hâler la capture et la placer dans un casier fixé au bateau ou dans un sac à grande ouverture.

Alors, seulement, il la décrochera ; au cas où il préférerait l’emporter morte, il aura le choix entre un coup de dents pour lui

couper la tête et le retournement du capuchon.

J’avoue, bien vite, préférer le deuxième procédé.

Pêche au boulantin.

— Ce n’est pas un poisson, mais une ligne, sans canne. Sur un plioir sont enroulés 40 à 50 mètres de cordelette assez fine, en lin de préférence ; à une extrémité est fixé un bas de ligne en nylon ou en gut de 20 à 25 centièmes ; tous les 50 centimètres (dimension approximative) est placé un hameçon frappé sur un avançon de 7 à 8 centimètres.

Il en placera ainsi plusieurs.

Ces avançons peuvent être fixés chacun sur un léger clipot en métal pour les maintenir écartés du bas de ligne.

Un gros plomb, en bout, lestera l’ensemble.

Comme amorces, des petits vers rouges qu’il cueillera aisément dans le sable de la plage, au ras de la frange d’écume.

Notre pêcheur descendra sa ligne, de plus en plus profond, jusqu’à ce qu’il sente une touche : un coup de poignet et le poisson est pris.

S’il est gros, il le remontera de suite ; sinon, il attendra d’en avoir plusieurs à son boulantin.

Une poignée d’amorce jetée de temps en temps attirera et maintiendra, sur place, les convives ; elle sera composée de têtes de

poissons écrasées, de mie de pain dur broyée, etc.

Bientôt, les « girelles » royales s’entasseront dans son panier, car on ne revient pas bredouille au boulantin.

Péchant ainsi près du fond, il peut s’attendre à de belles surprises, en mer tous les espoirs étant permis.

L’hameçon le plus près du plomb sera souvent garni, avec raison, d’une piade, nom provençal du « bernard-l’ermite », esche

merveilleuse dont les poissons sont friands.

De la même façon, il péchera le congre et la pieuvre sur les grands fonds rocheux, avec la ligne traînant à fond.

Il sera bien gêné, alors, par le crabe, cette vermine de la mer qui nettoie un hameçon fort proprement en une seconde. Aussi vaut-il mieux pêcher légèrement au-dessus du fond.

Toutes ces pêches en bateau ne sont pas à la portée de tout villégiateur ; il faut louer une barque et, à moins qu’il ne connaisse un professionnel qui consente à l’emmener avec lui, son portefeuille va, à l’heure actuelle, connaître de pénibles saignées.

Mais quiconque peut cependant se distraire sans frais, du bord, sans quitter la côte.

Il pêchera donc, de bon matin, les jours de houle, dans l’écume du bord, contre le rocher, le bar ou loup, la roussette, au lancer.

Bien que le premier nommé soit devenu de plus en plus rare, il peut s’attendre à de belles prises. Le cap d’Antibes est renommé pour cette pêche.

Et puis, s’il craint la fatigue, il ira s’installer sur un roc, ou sur la pointe d’une jetée, et pêchera comme en rivière les « roquiers »

aux vives couleurs, de toutes sortes, sur tous les rochers immergés.

Gare aux hameçons ; ils ont une tendance particulière à s’accrocher dans les rocs spongieux, troués en tous sens ; aussi

pourra-t-il employer des hameçons protégés comme je les ai décrits précédemment ici.

Le ver marin, la piade, le mouredu 1 (esche très chère) seront ses appâts favoris.

Tous, petits et grands, dames et messieurs peuvent pêcher ainsi dans les ports ou sur les digues.

À l’embouchure de tout cours d’eau abondent les anguilles ; un petit poisson, un lamprillon, une grosse piade, une

languette de viande seront des esches tentatrices.

Et enfin, car je suis dans l’obligation d’être bref, les amateurs du tambour fixe pourront projeter au large, sur les bancs de sable, un mouredu irrésistible et, plantant leur canne dans le sable, attendre la touche d’une dorade, d’une pasquenade, ou tout autre poisson de taille et de choix.

Un de mes amis, péchant près de moi, à proximité de l’embarcadère Juan-les-Pins, a sorti, après une lutte mouvementée, une pasquenade (raie) de 8 kilogrammes sur un nylon de 25 centièmes.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 538

- Auteur : Marcel LAPOURRÉ, Délégué du Fishing-Club de France.

- Titre : Vacances en méditerranée

En résumé

Cet extrait émouvant témoigne d’un amour profond pour la pêche et la mer. Il nous rappelle que, même avec du matériel simple et une barque modeste, les joies de la pêche résident dans l’authenticité, la patience et le lien intime avec la nature. Une source d’inspiration pour tout pêcheur, d’hier comme d’aujourd’hui.

Articles liés :

Notes

📌 Les images illustrant cet article (carte postale ancienne, photo personnelle) ont été ajoutées par mes soins. Le texte original n’en contenait pas.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

- Gros ver (Leodice provincialis) à tête ferme (d’où son nom provençal mourre-du, mourre-dur, ou mourron), de mourre, visage, et du, dur) dont la longueur peut atteindre trente centimètres et dont les poissons sont particulièrement friands. Certains escaveniers utilisaient un énorme râteau aux dents très longues qu’ils enfonçaient dans les mates estimées favorables en arrachant de lourds fragments d’algues et de vase qu’il fallait monter à bord, farfouiller patiemment dans l’espoir de découvrir un mouredu. (cf. bibi, escavène, esque, mouron). – Glossaire des termes provençaux (jcautran.free.fr) ↩︎

Article publié initialement en 2009.