Tiré des archives du Chasseur Français, ce récit savoureux exalte la pêche à pied comme savoir-faire populaire. À l’honneur : le couteau, mollusque étrange, que nos anciens traquaient avec méthode et débrouillardise, armés d’une baleine de parapluie ou d’une simple fourche. Redécouvrons ensemble cette chasse subtile sur les plages de nos estuaires.

📰 Le couteau

«Parmi les multiples espèces de mollusques qui enrichissent notre faune côtière —et nos tables, —il en est une assez mal connue des estivants — assez, c’est-à-dire trop : c’est du « couteau » que je veux parler.

Cela tient sans doute à ce que le couteau « monte surtout au sable » en septembre, époque à laquelle les baigneurs, donc les amateurs de pêche maritime à pied, commencent à déserter le littoral. En quoi ils ont du reste grand tort, ce mois constituant pour le bassier l’un des plus fructueux et des plus divers en ressources.

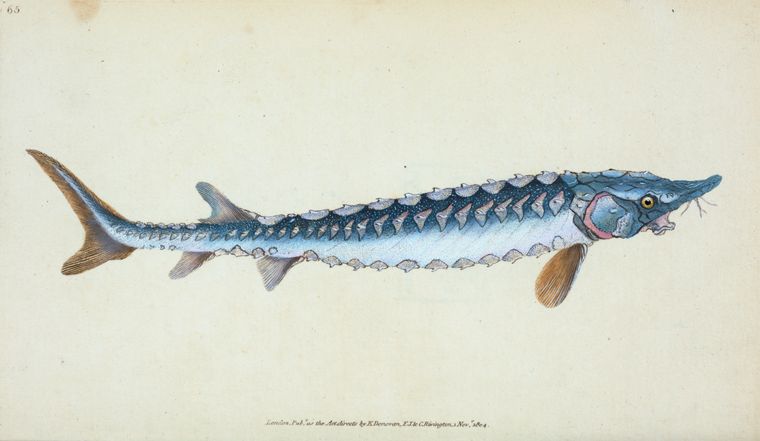

Je ne ferai pas à mes lecteurs l’injure de leur présenter le solen, dit couteau en raison de sa forme. Ils savent tous, et, au besoin, le dictionnaire le leur apprendra, que ce mollusque est une lamellibranche à chair plutôt ferme, mais des plus savoureuses, et de coquille fort allongée. Si allongée qu’elle offre exactement l’apparence d’un manche de couteau de chasse refermé — l’apparence et même la couleur, d’un brun ocré.

À l’état de nature, le couteau s’insère, comme la plupart de ses congénères, entre deux valves friables qui lui servent en même temps de carapace et de gîte. Mais, alors que ces coquilles sont le plus souvent rondes ou ovales et de menues dimensions dans les autres espèces, elles forment chez le couteau deux sortes de boîtiers rectangulaires de 15 à 20 centimètres de long sur 2 à 3 de large. En outre, elles s’articulent l’une sur l’autre tout du long, comme si on les avait montées sur charnière. Ainsi le couteau marin s’ouvre à la manière d’un livre, si l’on peut dire, et pas du tout de la même façon que son homonyme de métal et de corne.

Cette première particularité n’est pas la seule qui permette de distinguer ce singulier mollusque de ses nombreux voisins, on le verra plus loin. Il vit en groupe, sur des bancs de sables gris ou blonds, mais généralement à faible distance d’un estuaire ou d’un port, sans doute pour des raisons de ravitaillement personnel. On le rencontre parfois très près de certains ridains, où viennent frayer, en septembre justement, les équilles et les lançons. Il arrivera même à des lançonniers bredouilles de se rattraper, de se « revancher », comme disent les pêcheurs, sur le couteau : la réciproque demeure également vraie, étant observé que l’on peut très aisément pêcher l’équille et le couteau avec d’identiques instruments, fourche et foëne — mais n’anticipons point.

Maintenant que vous avez bien votre couteau dans l’œil, heureusement au figuré, il vous faut apprendre comment il vit dans le sable, ce qui détermine, on le lira bientôt, l’un des modes essentiels de sa capture. Sur les bancs limoneux dont j’ai parlé plus haut, ordinairement sur base de vase, le couteau se tient enfoncé verticalement, au moins à l’heure où le flot commence à baisser ou à monter, mais c’est dans le premier cas qu’on le péchera, selon des lois constantes, avec le maximum de profit. L’animal ne s’enfonce jamais très profondément d’ailleurs, particulièrement en automne, et, avec une maladresse commune à beaucoup d’autres mollusques, il commet à tout coup l’imprudence de laisser sur le sable, là où il s’enterre, un stigmate fort caractéristique, une sorte de trou qu’on apprend vite à déceler, sans confusion possible avec les orifices qui trahissent coques et vanneaux. Au besoin, il suffira d’observer avec attention quelque pêcheur professionnel de couteaux pour être sûr de ne plus jamais s’y tromper.

Naturellement, ce sont ces « empreintes » très visibles et aisément lisibles qu’exploitera l’amateur, lui aussi, lorsque le moment sera venu pour lui de se mettre en chasse, trois bonnes heures après la mer pleine.

Deux moyens s’ouvrent à lui de poursuivre sa future prise dans les profondeurs sableuses où elle s’est réfugiée, la fourche et la pelle, puis, si étonnant que cela puisse sembler, la baleine de parapluie ! Il ne faut pas oublier que le bassier est en principe un bricoleur de la mer qui, faute d’autres moyens — et de barque, — sait s’accommoder de tout ce qui lui tombe sous la main, pêche par exemple la coque au râteau, l’équille au soc de charrue, l’étrille au croc ou à la pincette de cheminée, n’hésite jamais à utiliser à des fins maritimes les instruments agricoles ou domestiques les plus imprévus (et les moins marins), ne cesse de faire preuve à la fois d’imagination, d’astuce et même de fantaisie dans le choix de ses armes et, en un mot, fait flèche de tout bois pour capturer son gibier.

Il est évidemment fort logique d’user de la fourche ou de la pelle pour aller défouir le couteau dès lors qu’on sait que ce mollusque s’abrite sous une couche sableuse assez profonde. La pêche à l’équille s’inspire du même procédé et pour de semblables raisons. Mais l’emploi de tels outils ne va pas sans risques. La bêche comme la fourche américaine, d’une rigueur coupante, fracturent souvent les coquilles du couteau, voire sectionnent le mollusque lui-même de la même manière qu’elles tronçonnent le lançon — ce qui n’arrange personne, ni le pêcheur, ni le péché. Le travail de « terrasse » manque fatalement de précision, sinon de brutalité, le bassier ayant tendance à se précipiter vers sa proie avec une hâte excessive dès qu’il a entrevu le fameux signe témoin, le trou de serrure de l’occupant.

Certains bassiers moins fiévreux ou plus expérimentés n’hésitent pas à préférer à ce mode violent et approximatif la précision du foënage. Mais ils usent alors d’une foëne à l’échelle de leur proie. Et c’est ici qu’intervient, par paradoxe, la baleine de parapluie.

Il serait tout aussi illogique, en apparence, de songer à pêcher la baleine (le cétacé) au couteau que le couteau (le mollusque) à la baleine si l’on ignorait que le solen ne se contente pas de s’enfoncer verticalement dans le sable, à la manière d’un vulgaire piquet. Dès qu’il se sent à l’abri, le couteau s’ouvre presque toujours. Entendez par là qu’il écarte ses deux coquilles longitudinales, soit pour jouir de la paix de son élément naturel, soit, plus probablement, pour s’y repaître d’animalcules dont l’étude ou la simple énumération serait ici dépourvue d’intérêt.

Cet état d’euphorie ou de « découverte » alimentaire, les pêcheurs de couteaux aiment à l’exploiter par l’emploi de la baleine nue, instrument idéal pour une telle prise. Ils s’empressent d’enfoncer la tige d’acier au travers du stigmate laissé en surface par le mollusque jusqu’à ce qu’ils sentent une résistance. Au contact du fer ennemi, le couteau referme brusquement ses deux valves, réflexe de défense, sans se douter le moins du monde que c’est là sa perte. Car il suffit alors au bassier de tirer la baleine à soi pour amener en même temps le couteau à l’air libre.

Voilà un procédé simple et astucieux comme l’œuf de Colomb et qui présente l’avantage de demeurer infaillible, pour peu que le pêcheur ait su exactement repérer l’orifice d’immersion du couteau. On concevra que ce système est bien plus amusant que le défouissage à la fourche, tout en restant bien moins fatigant — et plus sûr.

Il m’a été donné de voir ainsi ramasser, en deux heures de marée basse, plus de trois cents couteaux sur certains points de la Manche ou de l’Atlantique. Comme le solen se reproduit d’une façon prolifique dans de nombreux secteurs de notre littoral, comme, d’autre part, les baleines de parapluie constituent un instrument économique et d’une recherche facile (au grenier), il n’existe aucune raison apparente pour que vous ne tentiez pas d’en user au cours du mois qui vient et même en octobre. Vous constaterez très vite que ce mode de pêche n’est nullement marseillais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, et qu’il s’avère bien moins mythique que l’histoire d’un certain Jonas.

Quant à la qualité gastronomique du couteau, elle reste indiscutable. Mais il convient toujours de faire griller le mollusque à feu vif et de ne le jamais préparer au court-bouillon, ce qui conférerait à sa chair, pourtant de goût fort agréable, la consistance exacte du caoutchouc.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°655 Septembre 1951 Page 537

- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.

- Titre : Mollusques côtiers / Le couteau

- Rubrique : la pêche

En résumé

Le couteau n’est pas qu’un mollusque : c’est le reflet d’une époque où la mer dictait ses codes et où la débrouille valait autant que la technique. L’article de 1951 illustre à merveille cet esprit halieutique du quotidien, pétri d’imagination et de bon sens. Aujourd’hui encore, il inspire ceux qui préfèrent le bruit du ressac aux moteurs de chalut. Le Chasseur Français nous lègue ici bien plus qu’un tutoriel : un petit morceau de patrimoine maritime français.

Articles liés :

Notes :

📌 Les images illustrant cet article (carte postale ancienne, photo personnelle) ont été ajoutées par mes soins. Le texte original n’en contenait pas.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article mis à jour en 2023, publié initialement en 2020.