Longtemps méconnus des pêcheurs, l’anguille argentée n’est qu’une couleur de migration ou de parure de noces, et la mer des Sargasses est le lieu de reproduction incontournable pour cette espèce fascinante : « la reproduction des anguilles« , un article datant de 1951 publié dans le Chasseur Français.

📰 La reproduction des anguilles

«N’allez pas croire que par ce titre je vais vous dévoiler tous les secrets d’alcôve des reproductions d’anguilles dans les profondeurs de la mer des Sargasses. Il n’est nullement dans mes intentions de vous livrer ci-dessous un roman feuilleton.

La biologie de l’anguille est tellement mal connue des pêcheurs, malgré tout ce que l’on a écrit sur elle, qu’il n’est pas mauvais de revenir et de préciser certaines vérités scientifiques bien établies que, inexplicablement, certaines gens mettent encore en doute.

L’anguille, qui croît en eau douce, se reproduit en mer et y passe les trois premières années de sa vie. C’est à ce titre que je m’en occupe dans la rubrique de pêche en mer.

Dès le mois d’octobre, l’anguille d’avalaison, dite anguille argentée, descend en masse vers la mer par les nuits obscures et pluvieuses. Cette migration continue jusqu’en décembre et, surtout dans la région du sud du golfe de Gascogne, arrive à coïncider avec la migration montante des jeunes anguilles, appelées civelles ou pibales.

J’ai assisté, au cours de cet hiver, à des pêches d’anguilles d’avalaison par un pêcheur professionnel et à des pêches de pibales remontantes par quelques inscrits maritimes, et j’ai eu longuement l’occasion de m’entretenir avec eux sur ce sujet. J’ai pu constater leur méconnaissance complète et leur incrédulité sur des faits scientifiques actuellement irréfutables. Ce sont ces faits que je voudrais vous exposer aujourd’hui.

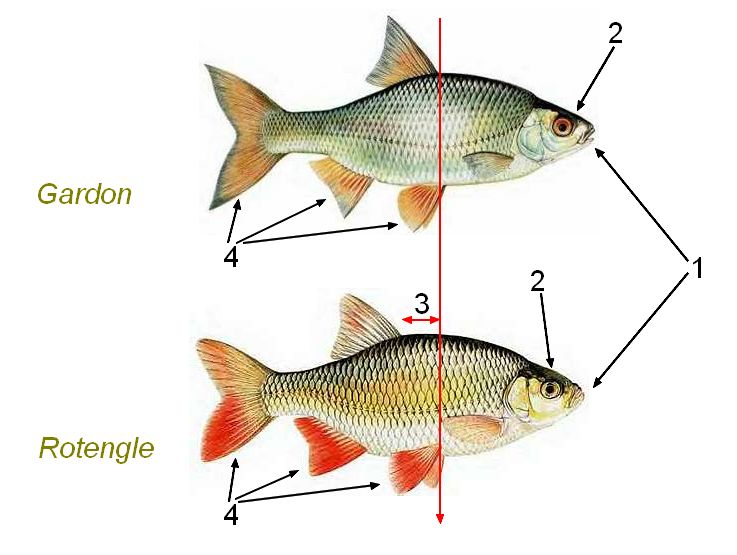

Tout d’abord, les pêcheurs en rivière croient dur comme fer qu’il y a deux sortes d’anguilles : l’anguille normale au dos sombre, au ventre jaune d’or, qui se capture à l’hameçon ou à la nasse, que l’on trouve dans nos rivières et nos étangs, et l’anguille d’avalaison, qui peut être très grosse et atteindre 2 ou 3 kilogrammes, ou ne peser simplement qu’une centaine de grammes, au dos généralement vert, au ventre blanc, et qui est connue sous le nom d’anguille argentée. Cette anguille argentée a également les yeux beaucoup plus gros et le museau plus pointu que l’anguille ordinaire. Il est bien démontré actuellement que ces deux sortes d’anguilles ne sont qu’une seule et même espèce, et que la couleur argentée n’est qu’une couleur de migration ou de parure de noces, de même que de nombreux poissons prennent une livrée spéciale au moment de la fraie, tels que la truite arc-en-ciel ou le saumon de fontaine par exemple.

La reproduction de l’anguille est restée longtemps inexpliquée. Jamais on n’a trouvé en eau douce des anguilles en train de pondre ou portant des ovaires remplis d’œufs ou des testicules fonctionnels. Les savants de toute époque et de tout pays en ont longtemps été intrigués. Je passe très rapidement sur les diverses découvertes qui ont marqué la connaissance définitive de cette biologie. Le savant italien Redi, dès 1684, a, le premier, émis l’hypothèse d’une ponte en mer. C’est un autre Italien, Mondini, qui, cent ans plus tard, a découvert des embryons d’ovaires chez l’anguille. Encore cent ans plus tard, Syrski a découvert les testicules. Ce n’est qu’en 1900 qu’un petit poisson inconnu, en forme de feuille de saule et long de quelques centimètres, était définitivement reconnu comme se métamorphosant en civelle ou pibale, et c’est en 1932 seulement que le savant danois Schmidt 1 a mis en évidence que toutes les anguilles frayaient en mer des Sargasses. Les derniers résultats datent de 1937 ; c’est le professeur Fontaine, de Paris, qui, en injectant des hormones sexuelles à des anguilles mâles, a pu observer en aquarium le mûrissement de ces glandes. Jusqu’à présent, les femelles n’ont pas réagi aux injections d’hormones.

Schmidt, par des recherches assez longues, a pu déterminer par des pêches d’individus le cycle ci-dessous de la civelle ou pibale.

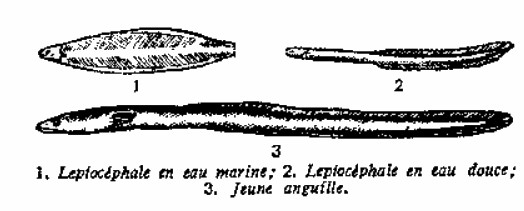

Le seul endroit au monde où on a pu trouver, au cours de recherches océanographiques, de petits alevins d’anguilles, ou leptocéphales, est la mer des Sargasses, entre les Bermudes et les Antilles. On ne les trouve qu’au printemps et jusqu’au milieu de l’été, ce qui indique bien que la ponte de l’anguille est printanière, et des sondages ont montré que la ponte et l’incubation se réalisaient vers 500 mètres de profondeur, à l’obscurité, à une température d’environ 16°. Dès la ponte, les larves montent à 10 ou 20 mètres de la surface et se laissent porter par les courants marins, notamment le Gulf Stream, qui les entraîne vers l’Europe. La durée de ce voyage sera de deux ans et demi, et la croissance des leptocéphales, qui se nourrissent uniquement de plancton, est extrêmement lente, puisqu’ils ne mesurent que 2cm,5 la première année, 5 centimètres la deuxième et 7 à 8 centimètres la troisième, au moment où ils vont se métamorphoser en civelle. Cette métamorphose se fait lorsque les leptocéphales arrivent au-dessus des grands fonds, au large des côtes européennes ; l’animal, qui ressemble à une feuille de saule minuscule ou à une sorte de petite sole complètement incolore, devient cylindrique. On possède des sujets capturés montrant tous les stades de la transformation. Alors que le leptocéphale est un poisson extrêmement mou et paresseux, la civelle est, au contraire, vigoureuse et agile, ne se laisse plus porter par le courant, mais nage vigoureusement vers les côtes. Elle arrive en octobre sur les côtes du Portugal, en novembre sur les côtes françaises atlantiques, en décembre et janvier vers la Loire, en février et mars dans la Manche et en Angleterre, en avril ou mai au Danemark et en Suède.

Alors nous arrivons au phénomène bien connu de la montée des civelles ou pibales, que tous les pêcheurs de la Méditerranée ou de l’Atlantique connaissent bien et qu’ils capturent par millions. Cette remontée se fait avec une obstination remarquable. Les anguilles nagent en un immense cordon tout le long des bords des rivières et colonisent sans arrêt toutes les sources d’eau qu’elles rencontrent. Cette migration dure deux, trois ou quatre mois. On voit des civelles grimper dans la mousse humide des barrages, s’introduire dans les tuyauteries, ce qui explique la présence d’anguilles dans des mares isolées ou des réservoirs d’eau sans communication apparente.

Dès que la civelle se trouve en eau douce, elle se métamorphose en quelques jours. Son corps, incolore et semblable à du verre simplement marqué par la raie noire de la colonne vertébrale et quelques filets sanguins, se pigmente et prend une couleur brune ; c’est, dès lors, un poisson d’eau douce qui mettra une dizaine d’années à devenir adulte si notre civelle est un futur mâle, ou une quinzaine d’années si c’est une future femelle.

Je passe sur la biologie de l’anguille en eau douce, que tout le monde connaît bien, sur sa voracité, sur son régime alimentaire, et je donne en gros les résultats scientifiques concernant sa maturation sexuelle et sa descente à la mer.

Il semble que le sexe dépende en grande partie du milieu extérieur, que les anguilles femelles (les plus grosses, atteignant jusqu’à 2 et même 3 kilogrammes) soient les moins nombreuses. Peu avant la migration, les anguilles mangent considérablement, accumulent des réserves, puis cessent de manger et se métamorphosent : l’appareil digestif se réduit, le corps se pigmente et prend sa couleur argentée, et se produit alors la migration vers la mer. C’est à ce moment que les pêcheurs professionnels les capturent en masse et qu’ils capturent en même temps quelques anguilles n’ayant pas revêtu leur livrée de migration. Ils croient dur comme fer à l’existence de deux sortes d’anguilles, et non à la réalité d’une seule et même espèce, comportant robe normale et robe de noces.

Il n’est pas douteux, actuellement, que la mer des Sargasses soit le seul endroit où se fait la reproduction. On ignore toutefois ce que deviennent les anguilles après la ponte. On n’a jamais constaté leur retour en eau douce ; il est donc probable qu’elles meurent après l’acte sexuel.

Tels sont les faits contrôlés et absolument irréfutables. J’ai longtemps discuté de cette question avec les pêcheurs professionnels et les marins, je leur ai longtemps indiqué tous ces faits, sans rencontrer bien souvent auprès d’eux qu’une sorte de scepticisme poli, si ce n’est une ostensible incrédulité ; pourtant tels sont les faits scientifiques que des recherches les plus récentes ont permis d’établir et qu’il n’est plus permis de nier.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°650 Avril 1951 Page 216

- Auteur : L. LARTIGUE.

- Titre : La reproduction des anguilles

- Rubrique : La pêche

En résumé

Malgré les progrès scientifiques, la reproduction des anguilles conserve une part de mystère. Si l’on sait désormais qu’elles frayent dans la mer des Sargasses et que leur cycle migratoire est d’une complexité remarquable, bien des pêcheurs restent sceptiques face à ces découvertes. Pourtant, les faits sont là, irréfutables, et nous rappellent combien la nature peut être à la fois rigoureuse et énigmatique.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Articles liés :

Vous aimerez également :

- Polar scientifique : le dernier voyage des anguilles (www.cite-sciences.fr)

- La reproduction des anguilles dans les textes zoologiques de l’Antiquité (journals.openedition.org)

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

- Schmidt Johannes, « The reproduction and spawning places of the fresh-water eel (Anguilla vulgaris) », Nature, 89, 1912 ↩︎

Article publié initialement en 2022.

![Pollachius virens By Tino Strauss [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons](https://www.chtipecheur.com/wp-content/uploads/2022/06/800px-Pollachius_virens.jpg)