Les phares et feux maritimes du département du Nord sont des dispositifs lumineux installés sur les côtes de la mer du Nord pour guider la navigation maritime. Construits entre le XVIIIe et le XXe siècle, ces phares sont classés monuments historiques et font partie du patrimoine culturel et maritime de la région. Ce guide vous invite à explorer les phares emblématiques tels que le phare du Risban, le bateau-feu Sandettié et le feu de Saint-Pol, découvrant leur histoire fascinante, leur architecture unique et leur rôle crucial dans la sécurité maritime.

Zuydcoote

La balise E7

L’abandon progressif des bouées de signalisation des bords de mer sont l’un des impacts des nouvelles technologies dans les communications. C’est pour cela que certaines d’entres elles se retrouvent sur les places des villes, dans les ports et parfois à l’entrée des plages comme celle de Zuydcoote.

«Cette balise est une marque flottante placée en mer pour indiquer aux navires le tracé du chenal d’accès au port de Dunkerque.

La bouée est un flotteur métallique lesté, fixé au fond par une chaîne maillée à une masse pesante appelé corps-mort. La longueur de la chaîne est de trois fois la hauteur d’eau du mouillage.

Pour permettre d’identifier la balise de nuit, un feu vert fonctionnait au propane liquide contenu dans le corps de la bouée (l’alimentation devient solaire en 1987).

L’année de construction de cette bouée est inconnue. Provenant de Gironde, elle fut remise en service à Dunkerque en 1972.

Dénommée E7, elle signala la passe devant Zuydcoote de 1982 à 1986.

La bouée appartient au patrimoine des phares et Balises.»

– Extrait du panneau se trouvant au pied de la balise à Zuydcoote

Dunkerque

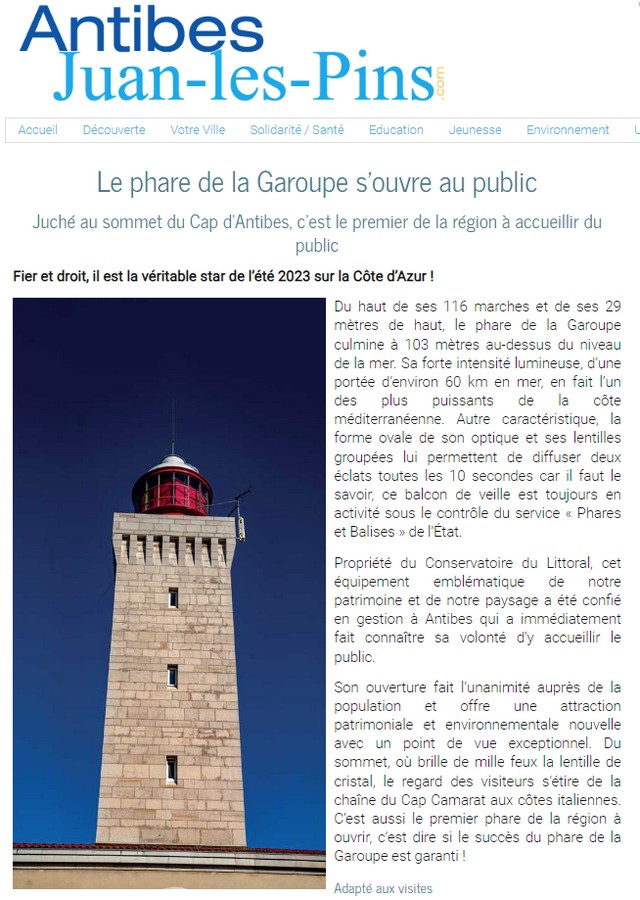

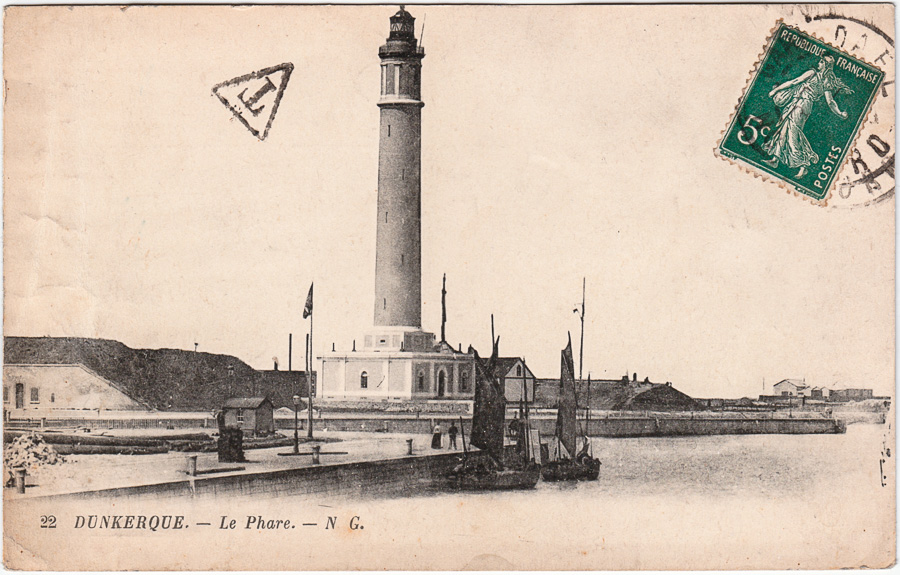

🎯Le phare de Dunkerque ou phare du Risban

Le phare de Dunkerque est un monument historique situé dans la ville de Dunkerque. Aussi appelé phare du Risban, cet ouvrage fait en réalité référence à un premier phare construit en 1683 sur le fort Vauban et démoli en 1713.

Il a été construit en 1842 sur les plans de l’ingénieur Augustin Fresnel, pour remplacer l’ancien phare détruit pendant les guerres napoléoniennes. Le phare de Dunkerque mesure 63 mètres de hauteur et comporte 276 marches. Sa lanterne, équipée d’une lentille de Fresnel, a une portée d’un peu plus de 50 km. Le phare de Dunkerque est ouvert au public mais il n’est pas ouvert en permanence. Il offre une vue panoramique sur la mer du Nord et les environs.

Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques (2011)

Caractéristiques :

- Construit en 1842 – Mis en service en 1843, Électrifié en 1885 puis automatisé en 1985,

Non gardienné, Se visite (via le musée portuaire) – 276 marches

Hauteur 63m – Hauteur focale 59m – Élévation 66,35 m,

Lanterne Halogène métallique, 1000 W – Feux : 2 éclats blancs 10s,

Portée 28 milles (52 km). - + d’infos – www.museeportuaire.com,

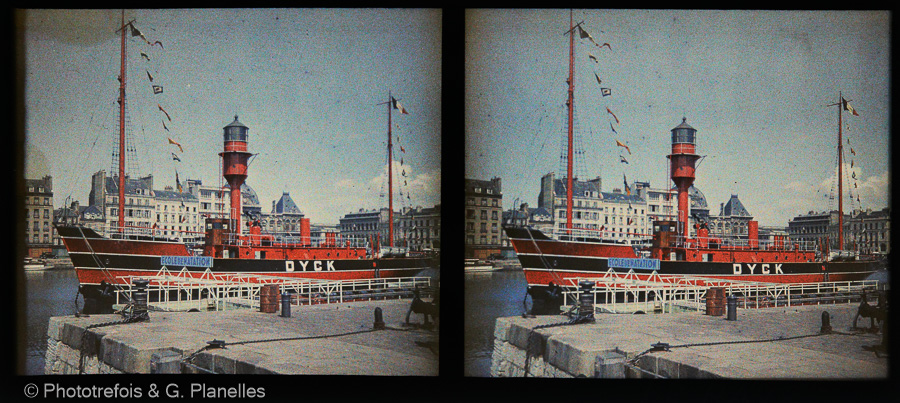

Le Bateau-feu Sandettié

Mis en service en 1948, ce bateau-phare a été désaffecté en 1989 et reconverti en musée sur l’eau lors de son rachat par la ville de Dunkerque.

Le Sandettie (ex BF6) fut appelé successivement Dyck (banc du Dyck en 1949) puis Sandettie (banc du Sandettié en 1978). Il était destiné à faciliter la navigation en indiquant un danger à l’approche des côtes et notamment des bancs de sable en Mer du Nord.

C’est un bâtiment de 47,50 mètres de long dont le phare, équipé d’une lentille de Fresnel, portait à 25 milles nautiques. Il est considéré comme un modèle des feux-flottants français.

En raison des coûts élevés d’exploitation et de l’évolution technologique, les bateaux-feux ont été remplacés par des bouées lumineuses. Il n’y a plus de bateau-phare en activité en France.

La Tour du Leughenaer

Dominant le port du haut de ses 30 mètres, la tour du Leughenaer est le plus ancien édifice de Dunkerque (début du XVe siècle).

Située sur l’axe des jetées, cette tour servit d’amer puis de phare en fin du XVIIIe siècle. On y ajoute une lanterne en 1814. La rumeur veut que ce phare n’était guère fiable et causait de nombreux accident dans le chenal. C’est ainsi qu’il se vit affublé du nom de Tour du Menteur

, Leugenaar signifiant menteur en néerlandais.

Dans ses ouvrages et voyages Les côtes de la France. De Dunkerque au Havre (Edition 1886), Mme De Lalaing détaillait en quelques lignes sa visite de la tour du phare de Dunkerque comme suit : «… Du beffroi, nous nous rendîmes à la tour de Leughenaer ou tour du phare. Cette tour, qui avait été détruite en 1713, a été reconstruite. Pour arriver à sa plate-forme, nous dûmes gravir 270 marches; mais nous fûmes bien payés de notre peine quand nous nous trouvâmes en face d’un panorama magnifique, embrassant une étendue de dix lieues en tous sens.

C’était la première fois que ma cousine montait dans la tour; elle fut ravie, et j’avoue que je partageai son admiration…»

La bouée de la sirène

C’est la seule bouée sirène de France que vous pourrez voir lors d’une sortie en mer. Elle n’a pas de fonction cardinale mais elle accueille les marins du monde entier depuis 1989. Chaque hiver, la bouée retourne à terre afin qu’elle ne subisse plus les coups de vent et les grosses vagues.

Une sirène baladeuse

«Ce n’est pas la première fois que la sirène s’offre une petite escapade. « Elle s’était détachée à plusieurs reprises mais à chaque fois on l’avait retrouvée. Une fois elle s’était même retrouvée à la frontière des Pays-Bas », se souvient Léopold Franckowiak. Il lui est même arrivé d’être abordée par un cargo.

Arrachée de son socle, la statue avait été repérée et ramenée à terre par l’équipage d’un bateau et son créateur avait pu la réparer, dans un atelier aménagé au sein des Phares et Balises.

Meurtrie après avoir été drossée contre les rochers, sa dernière randonnée l’a abîmée au plus profond de sa chair. La bouée appartient aux Phares et Balises et bénéficiait d’une convention d’entretien avec la communauté urbaine de Dunkerque. Ce sera aux deux parties, ainsi qu’au créateur de la sirène, de décider de son avenir.

Dans le projet Léopold Franckowiak (mais qui avait été refusé pour des raisons de sécurité par la Marine), la sirène aurait pu être dotée d’un système de morse émettant le signal « oui ».

Quant à savoir si elle a encore un avenir, la réponse, pour l’instant, est « peut-être »… »

– Marc GROSCLAUDE, article publié dans la Voix du Nord du 16 février 2005

Le feu de la jetée Est

Quatre feux se succédèrent au cours de l’histoire, tout au bout de cette jetée.

🎯Le feu de Saint-Pol

Le feu de Saint-Pol est le plus récent et le plus petit des phares du Nord. Il se trouve au bout de la jetée Ouest du port de Dunkerque, à l’extrémité de la digue du Braek du côté de l’écluse De Gaulle.

Il fut construit dans les années d’avant guerre 1937-1938 par l’architecte Umbdenstock dont ce fut sa dernière réalisation. Enseveli sous un blockhaus (poste de surveillance) pendant la seconde guerre mondiale, il fut reconstruit à l’identique en 1954 par la Compagnie dunkerquoise d’Entreprise puis automatisé en 1978.

Il inscrit monument historique depuis 1999.

Inscrit aux monuments historiques. le feu de Saint-Pol-sur-Mer a été élu plus beau phare de France sur le site facebook Patriotvisor en Juillet 2021.Il avait été sélectionné dans les 10 plus beaux phares du monde par le journal Les Echos en juillet 2020.- (#tournoidesplusbeauxphares)

La hauteur du feu est de 36 m et sa portée de 15 mille. En plus des feux, Il existait un diaphone de brume à groupe de sons alternant avec un son unique toutes les 60 secondes. Caractéristiques:

- Construit en 1937 puis en 1954 – Automatisé en 1979 – non gardienné depuis 1979

Ne se visite pas,

Hauteur 36m – Élévation 35m,

Lanterne alimentée par panneaux solaires – Feu à deux éclats verts toutes les six secondes, Portée 15/18 milles. - La jetée ouest est accessible à partir de Grande-Synthe, en longeant la digue du Braek. En effet et depuis 2014, l’écluse Charles De Gaulle, en position haute pour travaux, ne permet plus un accès direct au phare.

- Dunkerque : 3,2 millions d’euros pour restaurer le feu de Saint-Pol-sur-Mer (www.nordlittoral.fr)

La plus belle tour du plus beau château

«L’architecture particulière du feu de Saint-Pol apparaît comme une sculpture énigmatique et déroutante. La partie couronnement de la tour offre ainsi à sa lanterne un décor singulier pour un édifice dédié à la signalisation portuaire. Trois coupoles renversées futuristes font la signature artistique de ce phare. Elles produisent un surprenant contraste avec la partie supérieure constituée d’un encorbellement d’inspiration moyenâgeuse, avec ses ouvertures en forme de meurtrières, supporté par une série de corbeaux verticaux alignés selon une géométrie néanmoins presque contemporaine qui se termine par un balcon circulaire équipé d’une rambarde métallique, servant aujourd’hui de support à une série de quatre panneaux solaires.».

– Extrait fr.wikipedia.org

Les feux du port Ouest

A partir de 1958, d’importantes extensions des infrastructures portuaires s’engagent. L’augmentation des besoins de matières sidérurgiques nécessite la construction d’un nouveau bassin maritime et une nouvelle écluse, l’écluse Watier. Des villes dites alors champignons

telles que Grande-Synthe et Petite-Synthe apparaissent. L’extension du port de Dunkerque par l’Ouest imposa la destruction du petit hameau du Clipon. En 1975, le premier navire entrait dans le nouveau port Ouest.

Les feux de la digue du Braek

Dans les années 50, une longue digue a été créée pour ériger le bassin minéralier. La digue du Break mesure 7 km de long. Deux feux de position longent la côte.

Le feu du Clipon

Nous voici au port Ouest de Dunkerque. La jetée, longue d’environ 1,5 km, mène au feu du Clipon. La tour haute de 23 mètres dispose d’une portée de 13 milles.

Le feu de la jetée du Dyck

Toujours au port Ouest de Dunkerque, le feu de la jetée du Dyck a une hauteur de 23 mètres et une portée de 9 milles.

Gravelines

Les phares et les feux de Gravelines sont des dispositifs de signalisation maritime situés sur la côte de la Manche, dans le département du Nord, en France. Ils ont pour fonction de guider les navires qui entrent ou sortent du port de Gravelines. Les phares et les feux de Gravelines se composent de trois éléments principaux : Le phare de Petit-Fort-Philippe, le feu antérieur du port et le feu postérieur du port.

Grand-Fort-Philippe se situe dans le département du Nord à la limite avec le Pas-de-Calais le long de la jetée Ouest de Gravelines. Le village est séparé de Petit Fort Philippe (Gravelines) par la rivière Aa.

Les phares et les feux de Gravelines sont des témoins de l’histoire maritime et industrielle de la région. Ils sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 2010.

🎯Phare de Petit-Fort-Philippe – The Black and White

Le phare de Petit-Fort-Philippe, construit en 1843, qui est le plus ancien. La tour de 29 mètres est en briques de bonne qualité avec pour base un bâtiment de 12 mètres de côté servant de logement au gardien du phare. C’est le deuxième phare du nord après celui de Dunkerque. De nos jours, les marins l’utilise comme amer.

A l’origine, le phare était peint en blanc mais en 1932 et après une restauration, on le peint de manière à le rendre reconnaissable grâce à une spirale noire et blanche d’où son surnom de «The Black and White

». C’est le deuxième phare du nord après celui de Dunkerque.

.

Caractéristiques:

- Mis en service en 1843 – Restaurations successives en 1949 puis en 2022

Automatisé puis désactivé en 1979,

Le phare se visite – 116 marches – Visite libre de la maison du gardien et de l’exposition.

Hauteur 25,5m – Élévation 29m, Portée 15 milles, Feux fixes. - + d’infos www.ville-gravelines.fr,

Feu rouge de la jetée Est de Petit Fort Philippe

C’est une tour de briques roses avec à son sommet une lanterne rouge. Hauteur : 10 mètres.

Le Feu de la jetée Ouest de Grand-Fort-Philippe

Pour conclure

Les phares du Nord sont donc des éléments essentiels du paysage côtier du département, mais aussi des monuments historiques et culturels à découvrir et à préserver. Ils font partie du patrimoine maritime français et européen, et témoignent de l’évolution des techniques, des besoins et des enjeux de la navigation dans cette région.

Notes

[1] – Mille marin ou mille terrestre?

Le mille marin est simplement noté mille ou mille marin, ou encore mais rarement en mille nautique. Lors de la conversion mille/km, Il faut prendre garde d’effectuer le calcul en mille marin.

- Le mile ou mille terrestre est une unité de longueur anglo-saxonne. Le mille vaut 1609 mètres

- Le mille marin ou le nautique dans l’armée est une unité de longueur utilisée dans la marine et l’aviation. Le mille marin vaut 1852 mètres.

[2] – Aimablement proposé par le webmaster du site phototrefois.fr, ce scan du bateau-phare du Dick est une photographie ancienne sur plaque de verre stéréoscopique datant d’avant 1949. Le procédé stéréoscopique permet d’obtenir une restitution du relief à partir de deux images jumelles mais différentes. L’appareil photo dispose ainsi de deux chambres photographiques, un stéréoscope permet de visualiser les images ainsi obtenues.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Cartographie des phares du Nord

Phare de Gravelines, Boulevard Léo Lagrange, Petit-Fort-Philippe, Gravelines, Nord, Hauts-de-France

Feu de Saint-Pol, Route de l'Écluse Charles de Gaulle, Dunkerque, Nord, Hauts-de-France

Phare de Dunkerque, Route de l'Écluse Watier, Dunkerque, Nord, Hauts-de-France

Vous aimerez également

Article mis à jour le 20/08/2022, publié initialement en 2006.