Le hénon, ce coquillage que l’on cueille sur les plages de la côte picarde et de la côte d’Opale, évoque des souvenirs précieux. Les écrits anciens, comme celui-ci de 1951, nous font revivre les moments de notre jeunesse et des vacances passées. Je garde en mémoire les moments où, avec mon frère et sous le regard de nos parents, nous ramassions les coques sur la plage de Quend-Plage-Les-Pins, non loin de Fort-Mahon.

📰 Le Hénon, la coque picarde

«Qui n’a pas de grives doit se contenter de merles.

Nos merles d’aujourd’hui, ce seront, si vous le voulez bien, les coques, un mollusque d’ailleurs fort savoureux en bonne saison.

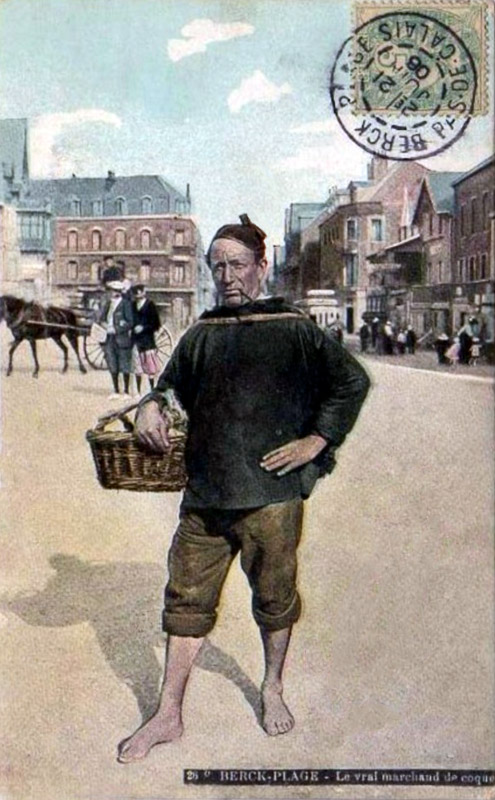

La coque, ou même le coque, comme on dit sur certaines côtes picardes, voire le hénon, comme on le nomme à Berck, est un petit mollusque de la grosseur d’une noix, qui vit enfermé entre deux valves ventrues et même rebondies, striées verticalement. Les bords de ces valves sont dentelés et se rejoignent hermétiquement : on éprouve ainsi l’impression que la bête se clôt au moyen d’une fermeture éclair.

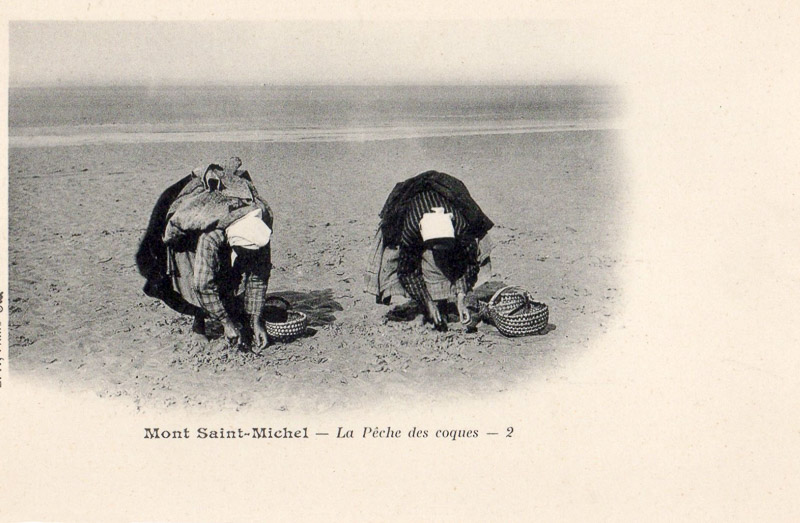

Extérieurement, c’est un coquillage d’un blanc grisâtre en général, souvent même entièrement gris, parfois d’un bleu profond (mais cette dernière teinte demeure plutôt rare). On peut énoncer en principe que la couleur de la coque s’apparente toujours à celle des fonds où elle vit — par mimétisme peut-être. Des fonds qui vont du sable blond à la vase en passant par la tangue, comme dans la baie du Mont Saint-Michel, sans jamais toutefois s’étendre aux zones rocheuses, car la coque est un mollusque de sable mou, sans nulle exception.

Intérieurement, la coque offre une chair d’un gris très clair, pourvue d’une sorte d’appendice d’un jaune orangé, dont la cuisson avive curieusement l’éclat. Elle constitue une nourriture de choix, bien que sa multiplicité la fasse un peu dédaigner des habitués des côtes sableuses. On la déguste aussi bien crue que cuite. Il existe d’ailleurs diverses façons de l’accommoder, depuis la classique marinière où l’on fait « sauter » les coques en vrac, jusqu’à la matelote dorée au four, à plein beurre, où les mollusques, préalablement court-bouillonnés, sont décortiqués un à un.

Le printemps, et notamment le mois de mars, convient parfaitement à la pêche aux coques. C’est l’époque où les valves de cet animal sont pleines et où sa chair est la plus fine. Comme une telle pêche n’exige point qu’on se mouille, comme on peut, dans la plupart des cas, l’effectuer à pied sec ou presque, le moment semble venu de nous y préparer.

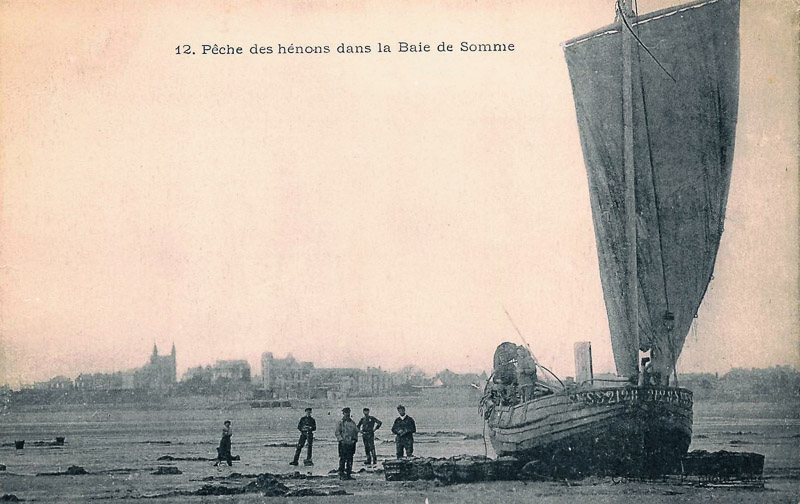

Mais, d’abord, l’amateur se rappellera que la coque ne se trouve jamais que sur des bancs de sable fin, particulièrement dans les estuaires de certaines rivières, la Somme ou l’Authie, par exemple, ou dans de larges baies affouillées par divers courants d’eau douce, ainsi la baie d’Avranches — ces désignations n’étant nullement limitatives. Du sable fin, mais aussi du sable mou, ne reposant jamais sur une assise du rocher, et surtout du sable d’alluvion, aux couches superposées.

Notre « coquetier » notera aussi que la coque vit parfois en colonies extrêmement denses — pas très souvent cependant — et il fera en sorte de ne pas ouvrir son panier « plus grand que son ventre ». D’abord, parce qu’il ne faut jamais nuire à la reproduction de l’espèce. Mais aussi parce qu’une pleine charge d’hénons lui scierait le dos ou les reins, au retour des grèves, plus sûrement qu’un rhumatisme. Avec cette circonstance ici aggravante que la coque ne se rencontre quelquefois qu’aux limites de basse mer, à des distances considérables du rivage, singulièrement dans certaines baies.

Ainsi prévenus, il ne vous reste qu’à retenir les différentes manières de pêcher les coques.

Selon les points du littoral à considérer, la cueillette de la coque se fera au moyen d’un râteau — voire d’une bêche, fort rarement, — d’une cuiller ou d’une fourchette de cuisine — mais oui, — ou encore à l’étrier ou, plus simplement, à la main (dans ce dernier cas, gare aux ongles et surtout aux particules de sable salé qui s’y insèrent !).

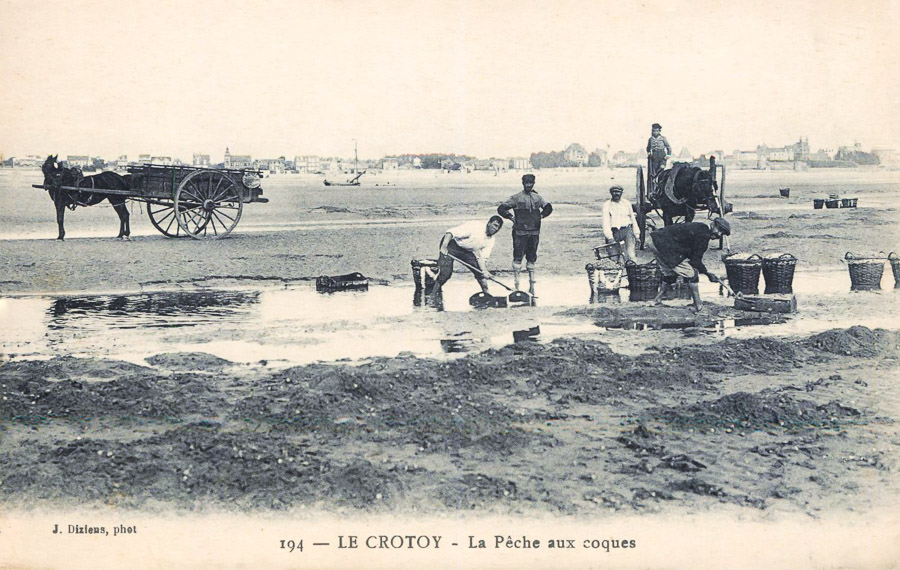

Le râteau ou la pelle s’emploient dans certaines anses, et exclusivement lorsqu’on se trouve en présence de véritables bancs de coques. Le mollusque y pullule parfois en colonies d’une étonnante richesse. Sa récolte ressortit bien davantage alors à un travail de hersage ou de labour qu’à une pêche proprement dite. Dans des secteurs ainsi favorisés, il arrive qu’on parvienne à remplir un plein panier mannequin en quelques minutes — ce qui ôte tout attrait halieutique à l’opération. Mais rien n’est plus curieux, au paradis de la coque — ainsi la baie de la Somme et surtout la région du Crotoy — que de voir, aux portes des pêcheurs, tout au long des rues, de lourdes mannes de coques que des camions de mareyeurs viennent enlever les unes après les autres, maison après maison, exactement comme l’on procède, dans les pays beurriers, à la collecte des channes à lait.

L’amateur se contentera d’une pêche moins industrielle, ne serait-ce que pour maintenir en forme son appétit et son goût pour les hénons. Sur la plupart des longues grèves à sable fin, la nature y aidera, dans la mesure où la coque s’y cueille surtout à l’unité.

Comme ce mollusque vit enfoncé de quelques centimètres dans le sable, il convient de surveiller sans cesse la surface unie de celui-ci, où la présence de l’animal s’inscrit toujours, automatiquement, par une bosse, un double trou, une touffe (de varech) ou une « flamme ».

La bosse, c’est un léger renflement du sable qui décèle le point exact où gît la coque. D’apparence fort caractéristique, cette bosse se reconnaît plus facilement le matin et le soir, au soleil levant ou au soleil couchant, qu’en plein midi — il est aisé de comprendre par quel jeu d’ombres.

Le double trou, c’est la trace que laisse parfois la coque ensablée. Lorsque, au reflux, la coque s’enfonce et s’abrite, on découvre presque toujours en surface deux trous minuscules qui se lisent parfaitement sur les sables blancs, l’un toujours plus grand que l’autre et d’un diamètre d’un millimètre au plus. Ces trous ne sont distants l’un de l’autre que de moins d’un centimètre. Le regard exercé du coquetier s’entraînera vite à les distinguer — tout en se gardant de les confondre avec certains trous de vers ou avec de simples gouttelettes de mazout.

La touffe, moins fréquente, c’est une toute petite particule de varech blond dont la base semble se rattacher à l’intérieur de la valve ou au corps de l’animal lui-même. On n’en constate guère la présence que sur certaines côtes de la Manche. Encore n’est-ce là qu’un procédé de repérage plutôt relatif, le vanneau ou flion, autre mollusque, y présentant souvent la même particularité.

La « flamme » enfin, c’est une sorte de tache claire ou sombre que laisse la coque en surface, à l’emplacement même où elle s’est enfouie. Cette tache correspond à la coloration des fonds, par rapport à celle de la grève, et provient toujours de parcelles inférieures refoulées en surface, au moment ou la coque s’enfonce. Dans les rares endroits où ce procédé de recherche se pratique, la baie de Morsalines, par exemple, la tache est le plus souvent d’un gris plus sombre que le sable même où elle s’inscrit.

Telles sont les quatre clés essentielles du pêcheur de coques, celles qui lui permettront de déterminer du premier coup d’œil la présence du mollusque et le nombre de ses congénères. Un coquetier d’expérience commence par prospecter ainsi ses grèves pour attaquer ensuite, de préférence, les points où se multiplient les signes.

Quant aux conditions de l’attaque en soi, de l’opération de cueillette proprement dite, elles tombent si bien sous le sens qu’il me paraît à peine utile de les préciser.

Si le pêcheur travaille à la cuiller, il lui suffira, bien entendu, de glisser cet ustensile en oblique dans le sable, sous l’emplacement repéré (et au fur et à mesure du repérage) pour ramasser en toute quiétude de très beaux échantillons de l’espèce. On peut tout aussi bien, et quelquefois même mieux, se servir également d’une fourchette aux mêmes fins, voire, comme je l’ai dit plus haut, de la fourchette d’Adam. On aura loisir aussi d’employer, si l’on préfère, un très petit râteau d’enfant.

Ce procédé des plus simples est utilisé surtout sur les grèves de sable fin, singulièrement en Picardie.

Lorsqu’on devra pêcher la coque dans des sables plus lourds, la plupart du temps des sables gris, on aura intérêt à employer l’étrier comme instrument de pêche. Ce n’est évidemment pas là un porte-pied de cavalier, mais, à son image, une mince lame de fer repliée et le plus souvent entourée de lainage à son sommet, pour constituer la poignée du pêcheur et ne point lui blesser la main. La barre horizontale de la base de cet étrier servira à affouiller les tangues, à l’emplacement même de la « flamme », ou tache, et à faire sortir d’un seul coup la coque qui s’y abrite.

Ces divers moyens vous permettent d’effectuer, sur les côtes sableuses de France, des pêches de choix et de ne cueillir en général que de très beaux spécimens de la race, beaux et bons, vous pouvez m’en croire.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°649 Mars 1951 Page 153

- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.

- Titre : Les pêches côtières / Les coques

- Rubrique : La pêche

En résumé

Plus qu’une simple récolte, la pêche à pied des coques est un art accessible et respectueux de l’environnement, à condition de connaître ses subtilités. Ce retour dans les années 1950 nous rappelle combien la nature et la mémoire sont liées par des gestes simples mais chargés de sens.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Autres ressources :

- La coque un appât de choix

La coque est un coquillage apprécié par de nombreuses espèces. c’est un des appâts pour la dorade : cueillette, conservation et eschage. - Pêche à pied des coques (www.pas-de-calais.gouv.fr)

La pêche à pied des coques est réglementée afin de protéger les ressources biologiques de la mer et la santé publique. Des règles différentes s’appliquent aux pêcheurs professionnels, titulaires d’un permis national et d’une licence régionale, et aux pêcheurs de loisir.

Notes :

📌 Les images illustrant cet article (carte postale ancienne, photo personnelle) ont été ajoutées par mes soins. Le texte original n’en contenait pas.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2019