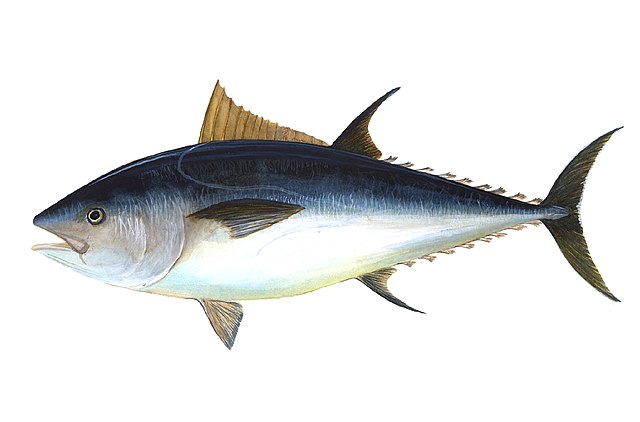

Dans les pages du Chasseur Français de juin 1950, un passionné de la mer nous livre un témoignage saisissant sur la pêche au thon en Méditerranée et sur les côtes atlantiques. Entre madragues tunisiennes et lignes bretonnes, ce récit d’époque nous plonge dans une pratique halieutique aussi spectaculaire que périlleuse, reflet d’un savoir-faire ancestral et d’une époque révolue.

📰 La pêche au thon

«En Méditerranée, sur les côtes siciliennes, mais surtout sur les côtes tunisiennes, des installations dites « madragues 1 » ou « thonaires » attendent l’arrivée printanière des grands thons qui ont frayé dans les eaux chaudes de l’Atlantique sud-tropical. Les lignes de migrations sont constantes et les madragues sont bâties sur un point de la côte où ces lignes sont très proches du rivage, quelques centaines de mètres.

Des filets solidement ancrés ou des lignes de pieux sont établis perpendiculairement au rivage. Les bancs de thons arrivés sur l’obstacle, le longent et trouvent, à l’extrémité située vers le large, un passage à chicanes qui les conduit vers un dispositif en forme de nasse qu’on appelle « la chambre de mort », où ils restent enfermés. En somme, c’est, en plus grand, le principe des petits barrages de la Loire pour la capture des aloses et des saumons de montée, ou des filets dits « trappnetz » qu’emploient les pêcheurs du lac de Constance et surtout de l’Untersee, pour capturer les brochets lors de leur migration de fraye.

Sur un promontoire d’où il peut suivre les opérations, le patron de pêche, que, dans les thonaires tunisiennes telles que celles du cap Bon et du cap Zébib, on appelle le « raïs », observe l’arrivée des bancs de thons et décide du moment où il y a assez de thons dans la chambre de mort pour décider du jour de la mise à mort ou « matance ». C’est alors un spectacle inoubliable, sous le ciel bleu et sur l’eau indigo de la Méditerranée, que de voir les pêcheurs qui entourent la chambre de mort relever lentement les filets qui en tapissent le fond et les côtés. Les thons, énormes, de 50 à 300 kilos, se débattent, filent comme des flèches, sautent et se trouvent bientôt à peine à 1 mètre d’eau. Alors commence le massacre.

Armés de crocs, d’anspects, de harpons, les pêcheurs excités, poussant des hurlements, harponnent les thons et les tuent à bord de leurs pontons. L’eau bouillonne, devient rouge du sang des victimes qui, accrochées, sont tirées par plusieurs hommes sous les éclaboussements, et assommés dans les barques. Pêche dangereuse où souvent des hommes sont précipités à l’eau, ont des membres cassés ou se blessent avec leurs armes.

Il n’est pas possible, sur nos côtes atlantiques, de construire, en raison des marées, des pareilles installations fixes ; aussi la pêche au thon se fait-elle, de temps immémorial, à la ligne. Les pêcheurs basques et bretons y sont passés maîtres.

Au début de l’été, apparaissent dans le golfe de Gascogne les premiers thons qui viennent y pourchasser les bancs de sardines. Alors les pêcheurs de sardines de Saint-Jean-de-Luz, que viennent rejoindre les Bretons, abandonnent les sardines et, à bord de leurs petits bateaux, autrefois à voile, aujourd’hui à moteur, montent leurs lignes à thons.

L’ancienne méthode est la pêche aux leurres artificiels à la traîne ; depuis deux ans à peine la méthode américaine de pêche à la sardine vivante a fait son apparition et a obtenu un succès foudroyant. Nous l’examinerons ensuite. La pêche à la traîne, toutefois, est celle qui est encore employée par beaucoup de pêcheurs bretons et encore quelques pêcheurs basques.

L’engin le plus primitif est une sorte de cuillère, ou plutôt de grosse mouche artificielle ; autour d’un énorme hameçon robuste, de 5 à 6 centimètres de long, on attache des filaments de feuilles de maïs, ou, plus exactement, on prend la spathe qui les entoure et on la lacère finement en fibres longues de 10 à 12 centimètres qu’on attache autour de la hampe de l’hameçon ; c’est donc une sorte de mouche qu’on agrémente par un pompon rouge ou que l’on colore de teintes criardes. L’hameçon est attaché à un fil d’acier.

Avec un petit bateau long de 8 à 10 mètres et portant de 7 à 8 marins et 4 ou 6 lignes, passées par des anneaux de vergues, le bateau marche à 4 ou 6 nœuds à l’heure, les lignes pèchent à 50 ou 60 mètres du bateau, et l’on part à la recherche des bancs de thons qui s’approchent parfois à 1 mille des côtes, mais qui, normalement, se trouvent de 3 à 10 milles des côtes. Les bancs de thons sont visibles loin par mer calme, car on les voit sauter, faisant de blancs moutons sur la mer généralement bleue.

La touche est très brutale, et le thon, halé de force par deux marins, est gaffé contre le flanc du bateau. Il s’agit, en général, de petits thons de 10 à 50 kilos, les thons plus gros étant plus rares et cassant souvent, thons vrais ou rouges et thons blancs ou germons, ces derniers parfois plus nombreux que les autres ; la pêche a été perfectionnée il y a une dizaine d’années par l’emploi de la grosse cuillère ondulante, longue de 15 à 18 centimètres et munie à l’arrière d’un gros hameçon soudé à la palette. Dans les deux cas, la pêche n’est efficace que si le bateau file de 4 à 8 nœuds.

Telle était la pêche au thon jusqu’à il y a deux ans, jusqu’à la révélation entraînée par la pêche américaine à la sardine vivante. C’est tout simplement la pêche au vif, bien connue des pêcheurs d’eau douce. La principale difficulté, c’est de se procurer le vif, c’est-à-dire 200 ou 300 kilos de sardines vivantes par bateau de 8 à 10 pêcheurs ; actuellement, on n’a pas encore trouvé le moyen de garder la sardine vivante d’un jour à l’autre, et il faut la capturer le matin même de la pêche, ce qui retarde à midi ou quatorze heures le départ pour la pêche au thon proprement dite ; les sardines vivantes sont mises dans une sorte de vivier à trop-plein contenant 1 à 2 mètres cubes d’eau de mer, constamment renouvelée par pompage.

Dès que le filet à sardines, dit « bolinch » à Saint-Jean-de-Luz, a capturé les 10 à 20.000 sardines nécessaires, le bateau part à toute allure vers le large. Enfin, un banc de thons est repéré ; le moteur arrêté, le bateau file sur son erre et arrive doucement au milieu du banc. Les deux appâteurs jettent des sardines vivantes et bientôt, sous le bateau, apparaissent, filant comme des torpilles à deux mètres sous l’eau, les fuseaux sombres des thons happant leurs proies. La ligne se compose d’un fil d’acier de 50/100 et de trois fils de nylon tressés de 50 à 75/100 avec un très fort hameçon qui reçoit la sardine vivante piquée dans le dos. La canne, longue de 4 mètres environ, porte attachée à sa base une forte corde lovée aux pieds du pêcheur, ou bien cette corde est attachée en haut de la canne et passe alors par une poulie avant de venir se lover sur le pont. Le pêcheur descend alors sa sardine à 1 ou 2 mètres de fond, et c’est très vite la touche brutale. Pas question de sport avec le professionnel, le thon de 30 à 50 kilos qu’il tue représente environ 5.000 francs 2 qu’il s’agit de mettre dans son portefeuille au plus vite, car le banc de thons ne reste pas longtemps en place. Et, bientôt, un ou deux marins placés derrière celui qui tient la canne halent comme des sourds et, en quelques secondes, le thon voltige par-dessus bord ; si c’est un gros dépassant 40 à 50 kilos, il est gaffé au préalable et aussitôt assommé. La ligne est ensuite remise en place.

Il faut changer la sardine toutes les deux ou trois minutes ; cependant, les appâteurs jettent des sardines vivantes en abondance pour fixer le banc de thons. Sur le coup, en vingt minutes, c’est vingt, trente, quarante thons qui peuvent ainsi être capturés, et bien souvent il y a autant de casse à bord avec la conséquence de deux marins qui s’affalent sur le pont.

Puis, très vite, le banc de thons a disparu ; il faut alors remettre en marche et partir à sa recherche.

Il est courant, à Saint-Jean-de-Luz, de capturer de 100 à 150 thons par petit bateau, soit 200.000 à 300.000 francs 3 de poisson pour un bateau de dix hommes. C’est une pêche harassante et, je le répète, il n’est pas question de sport. Les marins emmènent d’ailleurs rarement des amateurs, car la pêche au thon rapporte trop et il m’a fallu de nombreux appuis locaux pour pouvoir embarquer.

Nous parlerons de la pêche sportive du thon dans une prochaine chronique et des possibilités qu’elle offre aux sportifs qui, malheureusement, doivent être assez fortunés pour pouvoir la pratiquer.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°640 Juin 1950 Page 345

- Auteur : LARTIGUE.

- Titre : La pêche au thon

- Rubrique : La pêche

En résumé

Qu’elle soit pratiquée dans les eaux chaudes de la Méditerranée ou dans les courants agités de l’Atlantique, la pêche au thon reste un art rude et passionnant. Entre savoir-faire ancestral et innovations modernes, elle témoigne de l’ingéniosité des pêcheurs et de leur lien profond avec l’océan.

Articles liés :

Notes :

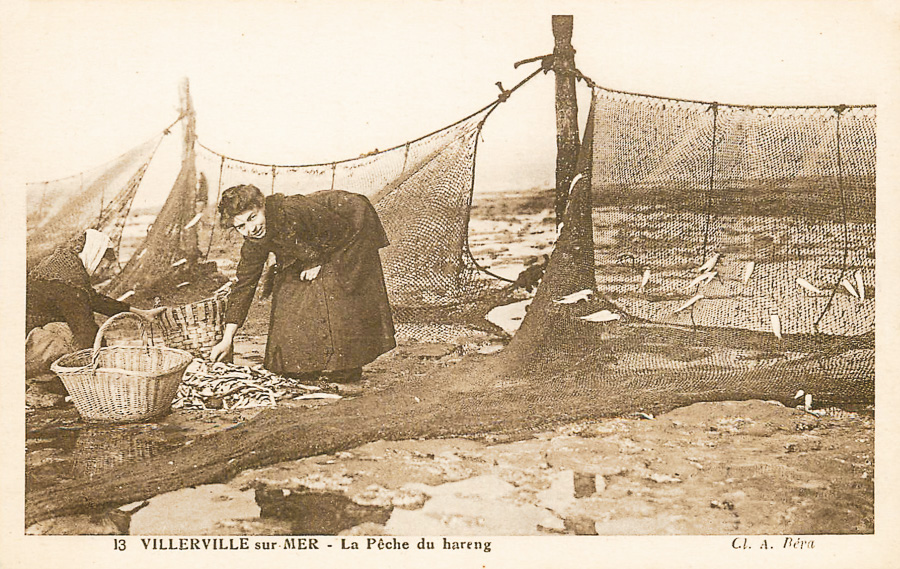

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

- Une madrague est un filet de pêche fixe, conçu pour la pêche de thons migrant régulièrement en longeant certaines côtes, en particulier des thons rouge. ↩︎

- 5000F en 1950 = 150 € ↩︎

- 200.000 à 300.000 francs en 1950 = 6000 à 9000 € ↩︎

Article publié initialement en 2014.