Poisson d’eau douce

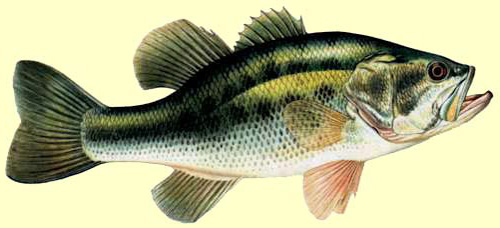

Poisson mythique venu d’Amérique du Nord, le black-bass (ou achigan à grande bouche) est devenu une figure incontournable de la pêche sportive en France. Réputé pour sa combativité, son comportement territorial et son appétit vorace, il séduit de plus en plus de passionnés. Retour sur l’histoire de ce carnassier, son mode de vie, sa pêche et sa place dans nos eaux.

Description & biologie de l’espèce

Nom scientifique : Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)

Famille : Centrarchidés

Noms communs : Blackbass, Achigan à grande bouche (Canada), Perche d’Amérique, Perche noire

Taille moyenne : 30 à 50 cm (max. 80 cm)

Poids : Jusqu’à 4 kg

Espérance de vie : 7 à 9 ans

Reconnaissable à sa silhouette trapue et sa grande bouche proéminente, ce poisson présente un dos vert-bronze, des flancs plus clairs et un ventre blanc. La mâchoire supérieure dépasse nettement l’œil. La nageoire dorsale, presque scindée en deux, et la robustesse de l’animal en font un adversaire redouté et admiré.

Habitat & mode de vie

Le black-bass fréquente les eaux calmes, tempérées, riches en végétation, avec peu de courant : étangs, rivières lentes, lacs. Il apprécie les postes en surface ou à faible profondeur. Jeune, il vit en bancs. Adulte, il devient un solitaire territorial, embusqué et discret.

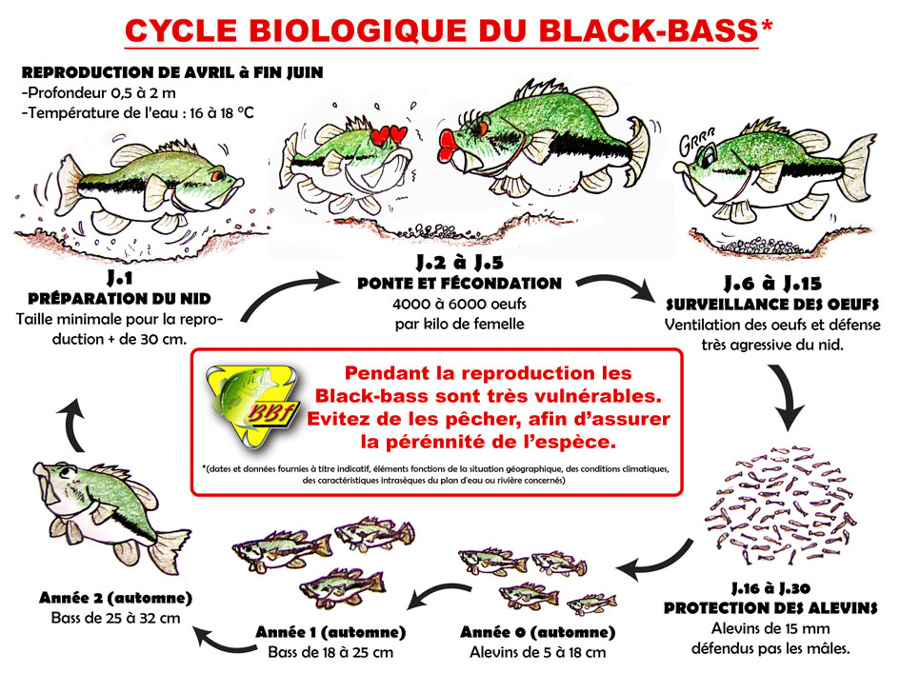

Reproduction

La fraie a lieu entre mai et juillet, lorsque l’eau atteint 15 à 18°C. Le mâle prépare un nid circulaire sur un fond dégagé, dans lequel la femelle pond entre 4 000 et 6 000 œufs par kilo de poids. Le mâle garde ensuite les œufs, puis les alevins, pendant plusieurs jours. Une reproduction spectaculaire qui souligne le caractère protecteur de l’espèce.

Alimentation

Carnassier dès sa jeunesse, le black-bass chasse vers, larves, insectes aquatiques, écrevisses et petits poissons. Il est un redoutable prédateur d’affût, chassant en embuscade près des obstacles, nénuphars ou branches submergées.

Origines & introduction en France

Originaire du sud-est des États-Unis, l’achigan à grande bouche est introduit en Europe dès la fin du XIXe siècle : d’abord en Grande-Bretagne (1878), puis aux Pays-Bas, en Allemagne et en France (1890 à Versailles). Dès 1948, sa pisciculture se développe, et des repeuplements ont permis son implantation dans de nombreuses eaux françaises (hors Corse).

Mais cette acclimatation n’est pas sans conséquence : le black-bass, en haut de la chaîne alimentaire, peut concurrencer des espèces locales sensibles. C’est pourquoi sa gestion doit rester vigilante et équilibrée.

Origine du Black-bass à grande bouche

L’aire de répartition originale de l’Achigan à grande bouche, également connu sous le nom de Black-bass à grande bouche, est limitée à l’est de l’Amérique du Nord. Depuis la fin du 19ème siècle, il a été largement introduit sur d’autres parties du continent américain et dans d’autres régions du monde.

Keith P. & Dorson M., 2003. L’Achigan à grande bouche : Micropterus salmoides (Lacépède, 1802).

Introduit en Grande-Bretagne en 1878-1879 (Anonyme, 1898) 1 , puis en 1883 aux Pays-Bas et en Allemagne (Keith, 1998) 2, c’est en 1890 que la reproduction de l’Achigan à grande bouche est obtenue pour la première fois en France, dans un étang de la région de Versailles (Bertrand, 1890) 3. Il fut alors introduit dans les étangs de Sologne (Wurtz- Arlet,1952) 4.

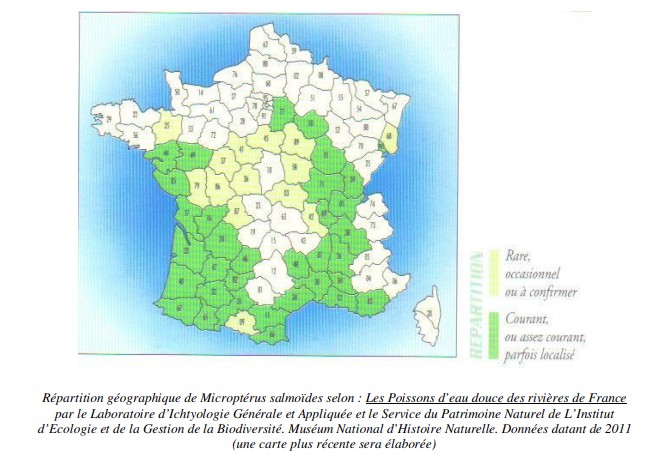

C’est à partir de 1948 que nombreux pisciculteurs l’élevèrent pour le fournir aux associations de pêche (Rivaillon, 1948) 5 qui réalisèrent alors de nombreux déversements. Ces derniers sont à l’origine de la rapide extension de l’espèce à l’échelle de l’ensemble du territoire européen de la France, Corse exceptée (Carrel & Schlumberger, 2001) 6.

Le black-bass et la pêche de loisir

Véritable star des pêcheurs sportifs, il est recherché pour ses attaques explosives, ses chandelles spectaculaires et sa défense acharnée. La pêche du black-bass se pratique essentiellement au lancer :

Techniques et appâts

- Leurres souples (créatures, worms, shads)

- Cuillères ondulantes et tournantes

- Poissons nageurs

- Dandine / Drop-shot

- À la mouche (streamers flottants)

- Appâts naturels : vers, insectes, petits poissons

🎯 Conseil : ne jamais descendre sous le 22/100 pour le bas de ligne.

📆 Meilleure période : printemps → automne, avec un pic d’activité en été.

Réglementation

- Taille minimale légale :

- 30 cm (2ᵉ catégorie)

- 40 cm dans certaines AAPPMA

- Quota de capture : 3 black-bass/jour/pêcheur (variable selon les règlements locaux)

🔍 Il est recommandé de vérifier les arrêtés préfectoraux ou auprès de votre AAPPMA avant chaque session.

En résumé

Introduit il y a plus d’un siècle, le black-bass s’est imposé comme un poisson emblématique des carnassiers d’eau douce en France. À la fois magnifique, malin et musclé, il mérite le respect du pêcheur par une pratique durable et responsable. Que vous soyez adepte du no-kill ou amateur de sensations fortes, il offre des combats inoubliables.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire !

Pour aller plus loin :

- www.blackbassfrance.org

- Fishipedia – Micropterus salmoides

- Article historique : Le black-bass en France – regard de 1946

Notes :

- Anonyme, 1898. Acclimatation des poissons percoïdes américains dans les étangs et les rivières d’Europe. Bulletin de la Société Centrale d’Aquiculture et de Pêche, 10 : 141-142. ↩︎

- Keith P., 1998. Evolution des peuplements ichtyologiques de France et stratégies de conservation. Thèse Université de Rennes I : 236 pp. ↩︎

- Bertrand E., 1890. Sur quelques poissons récemment acclimatés en France. Bulletin de la Société Centrale d’Aquiculture et de Pêche, 2 : 141. ↩︎

- Wurtz-Arlet J., 1952. Le Black-Bass en France. Annales de la Station centrale d’hydrobiologie appliquée, 4 : 203-286. ↩︎

- Rivaillon P., 1948. Quelques essais sur l’alevinage du Black-bass et les engrais en pisciculture. Bulletin Français de Pisciculture, 149 : 167-170. ↩︎

- Carrel G. & Schlumberger O., 2001. L’Achigan à grande bouche Micropterus salmoides (Lacépède, 1802). In : Atlas des poissons d’eau douce de France (Keith P. & Allardi J. Édit.). Patrimoines naturels, MNHN, Paris, n°47 : 324-325. ↩︎

Article mis à jour en 2024, publié initialement en 2007.