Publié en 1950 dans Le Chasseur Français, cet article témoigne d’une époque où la pêche à la truite de mer s’appuyait sur observation, patience et transmission orale. Son auteur partage une connaissance fine de ce poisson migrateur, mêlant description naturaliste et techniques d’antan.

📰 La truite de mer

« Bien que son appellation la range parmi les poissons d’eau salée, cette truite, tout comme le saumon, passe une notable partie de son existence en rivière et, de ce fait, semble pouvoir entrer dans mes attributions de chroniqueur de pêche en eau douce ; c’est pourquoi j’en parle aujourd’hui.

C’est là un fort beau poisson, qu’on peut rencontrer dans de nombreux cours d’eau qui se jettent dans la mer du Nord, la Manche et l’Atlantique ; elle est rare au sud de la Loire.

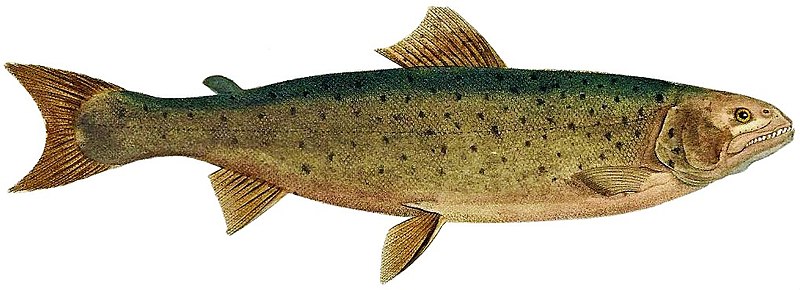

Cette truite rappelle beaucoup le saumon par ses formes élancées, ses nageoires puissantes, sa queue épaisse et musculeuse.

-Rvalette, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Son dos est gris-fer, souvent un peu bleuâtre ; ses flancs sont gris clair et son ventre argenté. De nombreuses petites taches noires, en forme de X, se voient en dessus comme au dessous de la ligne latérale. Sa taille est moins forte que celle du saumon ; néanmoins, les sujets de dix à douze livres ne sont pas très rares.

Ce qui la distingue de notre truite commune est sa tête un peu moins large, son museau plus pointu ; la couleur très claire des nageoires ventrales et anale, ainsi que la bordure noire de sa nageoire adipeuse, qui est rougeâtre chez nos truites de pays.

Sa chair est saumonée, mais souvent plus pâle que celle du « salmosalar » ; elle n’en est pas, pour cela, moins savoureuse, ainsi que j’ai pu en juger.

En eau salée, elle vit comme le saumon et nos grandes truites des lacs, se nourrissant exclusivement de proies vivantes.

Comme le premier, elle vient frayer en eau douce. M. le commandant Latour nous apprend que la principale remontée des grosses truites de mer a lieu en juin, à peu près à la même époque que celles des petits saumons d’été, en Bretagne.

Mais il semble qu’elles pénètrent moins haut dans les rivières et se contentent d’une eau moins pure et moins froide.

La durée de l’incubation des œufs est plus courte et, dit-on, ne dépasse guère trente jours.

En mer, nous dit un auteur réputé, il est rare que les pêcheurs à la ligne capturent ce poisson. Cependant, un correspondant qui habite la côte du Morbihan m’a assuré que, sous certaines conditions, la chose était parfaitement possible. Il est à peu près inutile de la pêcher durant le jour. On ne peut réussir que pendant une marée montante de nuit, après un gros temps et alors que la mer a repris sa tranquillité. C’est sur une plage de sable assez pentée qu’il convient de se placer. On pêche avec un solide « pater-noster » à trois gros hameçons nos 0, 1 ou 2, appâtés de crevettes cuites, dites « bouquets », et posé à bonne distance du bord, au delà des brisants ; une profondeur d’eau de 3 mètres environ est nécessaire. La touche est presque toujours très violente, et souvent le poisson se prend seul, sans ferrage. Comme ces truites voyagent volontiers en petits groupes, on peut parfois en prendre plusieurs en peu de temps et quelquefois de fort belles. Le renseignement valait d’être noté.

En rivière, et notamment dans les estuaires où on la trouve à peu près à toute époque, la pêche à la crevette cuite est productive. On la prend également aux vers de mer : arénicoles ou gravettes, aux petites anguilles ou lamproies vivantes et même au simple ver de terre un peu gros. Plus en amont, la pêche au lancer avec poissons morts ou appâts métalliques peut donner, certains jours, d’assez bons résultats. Mais ce qui est encore beaucoup plus passionnant et sportif est sa pêche à la mouche artificielle.

En rivière, contrairement à ce qui se passe en eau salée, on réussit beaucoup mieux quand le temps est sombre, mauvais, que le vent souffle à rebours du courant, agite l’eau et cache le pêcheur.

Dans ce cas, il faut employer une canne puissante, de 14 à 15 pieds, en bambou refendu, du même genre que les cannes à saumon. Elle permet de lancer contre le vent ou tout au moins de biais une ligne en soie imperméable assez lourde, terminée par un solide bas de ligne en fortes florences choisies, portant une seule mouche fixée à son extrémité.

On pêche en « mouche noyée », mais souvent « up stream », en remontant le courant si celui-ci n’est pas très rapide ; en cas contraire, on pêche « en dérive », en descendant la rivière, « down stream ».

Quant au choix des mouches, l’opinion des « spécialistes » que j’ai pu consulter est de se servir de modèles assez petits, montés sur hameçons des nos 6 à 8 et choisis habituellement dans les teintes neutres : grises, rousses, jaunâtres, brunes, verdâtres, etc. …, parfois agrémentés de quelques plumes brillantes.

Cependant, ma modeste expérience m’a permis de constater que des mouches montées sur hameçons n° 7 et imitant les mouches anglaises « Red palmer », « Wickham faney », « Mallard and claret », « Jock-Scott », « Blue doctor », « Oronge grouse », ainsi que la fameuse « Alexandra », étaient à peu près aussi efficaces.

Comme pour le saumon, faire « travailler » la mouche entre deux eaux et même un peu profond, par une sorte de « dandinette » verticale ou oblique, donnera souvent de bons résultats.

En général, la touche de la belle truite de mer est rude ; elle est plus vorace que le saumon et attaque pour manger. Le ferrage doit être net, franc, mais sans raideur ni violence.

Suivant la taille du poisson accroché, le pêcheur agira en conséquence. Il vaut mieux, toutefois, ne pas trop temporiser et amener la prise au bord le plus tôt possible. La truite de mer se rate assez souvent et sait fort bien se décrocher.

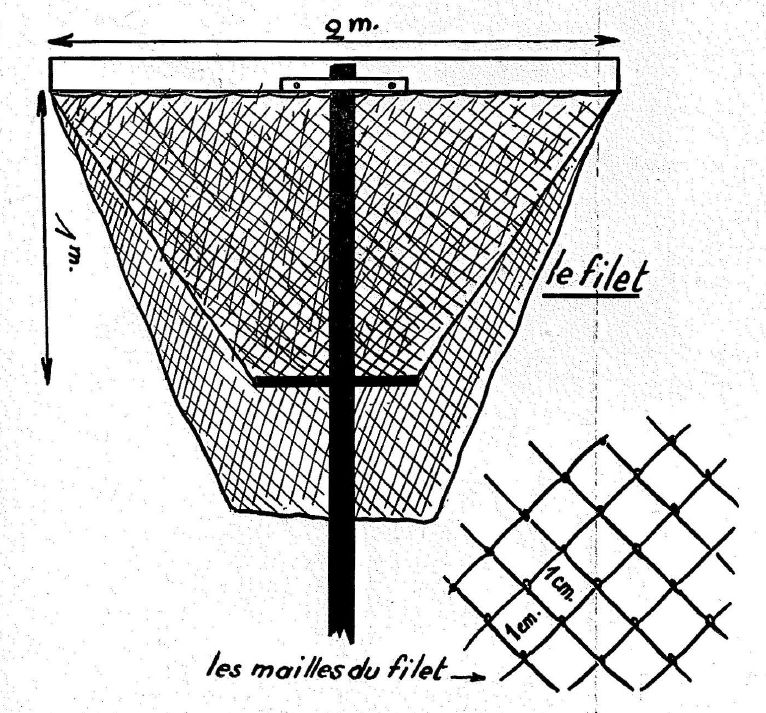

Le plus souvent une bonne et large épuisette télescopique suffit ; de nos jours, la prise de pièces dépassant 3 kilos est devenue peu commune, surtout dans les cours d’eau dont le débit n’est pas très important.

P.-S. — Il a été signalé, dans le numéro du journal du 1er juillet dernier, la prohibition de la pêche à l’asticot dans les cours d’eau de première catégorie dits « à salmonidés ». D’après des renseignements de source autorisée, cette mesure, valable pour la Loire et la Haute-Loire, ne serait pas générale en France et, notamment, pour le Cantal.

Dans l’impossibilité où nous sommes de connaître les textes des Arrêtés préfectoraux de tous les départements, nous recommandons aux pêcheurs qui se déplacent de consulter, à leur arrivée dans un département autre que celui de leur domicile, l’Arrêté préfectoral en vigueur dans ce département, qui pourra leur être communiqué dans les mairies ou gendarmeries auxquelles ils devront s’adresser, afin de ne pas risquer, éventuellement, une contravention pour pêche illicite.

»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 535

- Auteur : R. PORTIER.

- Titre : La truite de mer

- Rubrique : La pêche

En résumé

Ce regard d’un pêcheur du siècle dernier sur la truite de mer nous rappelle combien la nature et les pratiques halieutiques ont évolué.

Articles liés :

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2009