Le silure glane est le plus grand poisson d’eau douce d’Europe. Introduit en France au XIXᵉ siècle, il est aujourd’hui bien implanté dans de nombreux fleuves et grands lacs. Ce redoutable carnassier fascine par sa taille spectaculaire et son comportement opportuniste, faisant de lui un adversaire recherché par les pêcheurs sportifs.

🔬 Biologie

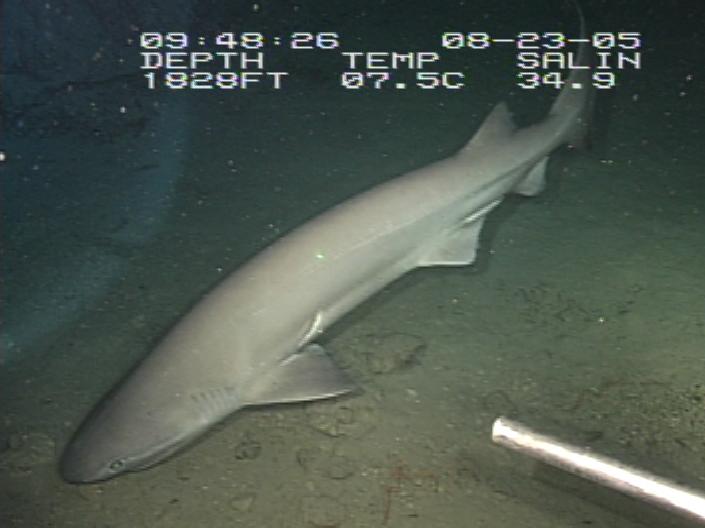

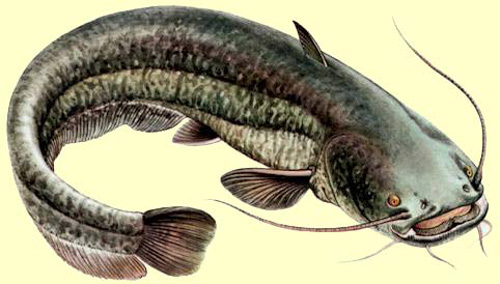

Le silure possède un corps allongé, cylindrique, sans écailles, avec une peau visqueuse de couleur sombre. Sa tête large et aplatie est dotée d’une grande bouche entourée de six barbillons sensoriels (deux longs sur la mâchoire supérieure, quatre courts en dessous). Il chasse surtout la nuit, se nourrissant de poissons, d’écrevisses, d’oiseaux aquatiques ou même de petits mammifères.

La reproduction se déroule au printemps, entre mai et juin, lorsque la température de l’eau dépasse 20 °C. Les adultes creusent un nid dans les zones calmes, généralement près des berges.

🌍 Origine et répartition

Le silure glane, originaire des bassins du Danube jusqu’à l’Oural, a suscité des interrogations quant à son statut en France. Bien que sa présence ait été signalée dans le bassin du Rhin dès le milieu du XIXᵉ siècle, peut-on réellement le considérer comme une espèce autochtone ?

Des recherches récentes indiquent que le silure a été introduit pour la première fois en 1857 dans le bassin du Doubs par Benhot, à partir de spécimens issus de la pisciculture de Huningue (Haut-Rhin). Cette tentative s’est soldée par un échec : l’espèce ne s’est pas acclimatée et a disparu rapidement.

Une seconde introduction, beaucoup plus fructueuse, est menée dans les années 1960 avec une trentaine de silures originaires du Danube. Cette fois, l’espèce s’installe durablement et commence à se reproduire en milieu naturel.

Dès les années 1960, les introductions volontaires se multiplient, notamment par les fédérations de pêche : d’abord dans les étangs (à partir de 1960), puis dans les cours d’eau (à partir de 1968). Ce sont ces opérations qui sont à l’origine de son expansion actuelle. Entre 1990 et 2004, le silure colonise de nouveaux bassins en empruntant les canaux reliant la Loire, la Garonne et la Seine (Pascal et al., 2006).

Aujourd’hui, le silure glane est devenu le plus grand carnassier d’eau douce présent en France, occupant une place à part dans nos écosystèmes.

À retenir

- Nom commun : Silure glane

- Nom scientifique : Silurus glanis (Linné, 1758)

- Famille : Siluridae

- Taille habituelle : 1,2 à 1,8 m (des spécimens de plus de 2,5 m ont été capturés)

- Reproduction : Printemps (mai-juin), nid construit dans les eaux calmes

- Habitat : Grands fleuves, canaux, lacs profonds, étangs, rivières lentes

🎣 Techniques de pêche

Le silure peut être pêché de plusieurs façons :

- Au posé avec un vif ou un poisson mort (brème, gardon, carassin) sur montage cassant ou à la bouée.

- En verticale (fireball, clonck), une technique très efficace depuis un bateau.

- Au leurre : gros leurres souples, jerkbaits, ou swimbaits lourds.

- À la bouillette, notamment dans les zones où le silure a pris l’habitude de se nourrir comme les carpes.

Matériel recommandé : cannes puissantes, moulinets robustes, tresse 60–100 lb et bas de ligne en fluorocarbone ou acier selon les postes.

Réglementation

- Taille minimale : Non définie à l’échelle nationale (variable selon les départements).

- Période de pêche : Toute l’année en 2ᵉ catégorie. En 1ʳᵉ catégorie, la pêche est fermée pendant la période de protection des carnassiers (variable selon les FDPPMA).

- Certaines fédérations recommandent de relâcher les très gros spécimens pour limiter leur impact sur l’écosystème.

Conclusion

Puissant, massif et mystérieux, le silure glane est aujourd’hui devenu un poisson emblématique des grands fleuves français. Il attire de nombreux pêcheurs sportifs par sa puissance et sa longévité. Malgré la controverse sur son impact écologique, il est désormais bien ancré dans nos milieux aquatiques.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Références :

- La menace du silure plane sur les écosystèmes d’eau douce européens (www.nationalgeographic.fr)

Publication initiale en 2012