Les raies ne sont pas de simples poissons plats : elles représentent une prouesse d’adaptation biologique fascinante. Cet article publié en 1950 dans le magazine “Le Chasseur Français” explore la morphologie unique et les mécanismes respiratoires ingénieux de ces créatures marines.

📰 Les raies

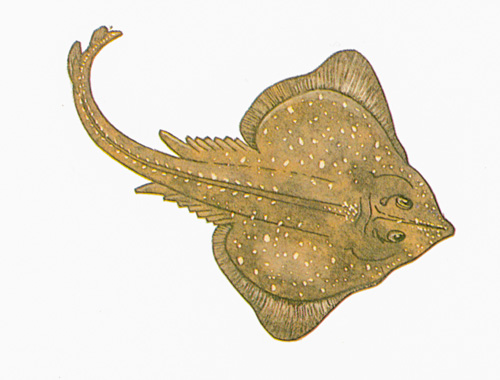

« Il y a deux manières de vivre à plat : sur le côté ou sur le ventre. Les soles ont choisi le premier, les raies le second pour s’aplatir et se dissimuler sur le sable. Mais, dans la première solution, un des yeux va se trouver aveuglé. Qu’à cela ne tienne ! Cet œil, chez les soles et leurs cousines, se met à voyager, fait le tour de la tête du très jeune poisson pour rejoindre presque l’autre, à moins qu’il ne préfère prendre un raccourci à travers les chairs encore transparentes. La seconde solution offre, elle aussi, un très grave défaut : la bouche plaquée contre le sol ne pourra pas jouer son rôle d’aspirateur dans le mécanisme respiratoire sans que du sable ne se mêle à l’eau et ne vienne engorger les branchies ; les raies, cependant, s’organisent fort adroitement pour éviter cet inconvénient ; nous allons voir comment.

Chez la sole, il n’y a que deux côtés, ni dos ni ventre. Chez la raie, au contraire, il n’y a pas de côtés, rien qu’un dos et qu’un ventre exagérément aplatis. Chez la première prédominent les nageoires dorsale, ventrale, anale, caudale, qui se réunissent pour auréoler le corps. Chez la seconde, dorsale, anale et ventrale n’existent pas, ou bien sont atrophiées ou rejetées vers la queue ; par contre, les pectorales ont subi un développement excessif et se sont soudées à la tête.

Les poissons, entendus dans le sens le plus courant du mot, sont en général des « téléostéens », c’est-à-dire des poissons possédant un squelette osseux et des branchies recouvertes par des opercules, tous poissons aux œufs fécondés, sauf exceptions, extérieurement, après la ponte.

Les raies, elles, sont, avec les squales, des « sélaciens », poissons dont les œufs sont fécondés par le mâle intérieurement à la femelle, dont le squelette est cartilagineux et dont les fentes branchiales sont visibles sur les côtés de la tête.

Mais, au premier abord, la structure des raies apparaît peu clairement, car leur tête n’a pas de face latérale. Aussi les cinq paires de fentes branchiales sont-elles bien forcées de se placer soit sur le ventre, soit sur le dos ; elles ont choisi le ventre, ce qui les rend invisibles dans la position normale de la bête : à plat dans le sable.

Parmi tous les poissons, les raies (étant bien entendu que nous comprenons dans ce mot tous les aigles, anges, torpilles, pastenagues et autres trygons, qui sont classés comme « hypotrèmes », c’est-à-dire animaux à fentes par en dessous), les raies donc sont les mieux adaptées à cette vie très particulière. Elles constituent même un exemple parfait d’« adaptation ».

Quelle imprudence d’employer ici ce mot ! Il peut soulever des polémiques à ne jamais s’éteindre ! Aussi préviendrons-nous toute discussion en refusant de prendre parti dans la vieille querelle : l’animal a-t-il adapté ses organes à son genre de vie ou bien se débrouille-t-il pour adapter sa vie à ses organes ? Dans notre cas particulier : les raies ont-elles des pectorales déformées parce qu’elles vivent à plat sur le fond ou bien vivent-elles sur le fond parce qu’elles ont des pectorales déformées ? … Ayant pris ces précautions, nous pouvons employer le mot adaptation ; chacun l’entendra à sa guise : les faits n’en seront pas moins ce qu’ils sont et pourront être admirés sans aucune préoccupation philosophique …

Admirable adaptation, d’abord, de la respiration … Les raies ont beau ne pas se coller au fond comme les soles et s’y poser simplement par le bord de leurs ailes plus que par leur centre même, elles n’en seraient pas moins gênées par le sable qu’elles aspireraient avec l’eau nécessaire à leur respiration. Aussi les raies ne respirent-elles pas comme tous les autres poissons, en aspirant de l’eau par la bouche, en la rejetant par les ouïes. Elles disposent sur leur face dorsale d’un organe particulier : les évents.

Il s’agit là, en somme, d’une sixième paire de fentes branchiales qui a choisi de déboucher en haut et qui s’est différenciée. Ce sont des trous qui s’ouvrent sur la tête, derrière les yeux. Mais les trous sont petits et de teinte peu marquée, alors que les évents apparaissent, au contraire, comme des cratères sombres au sommet de mamelons charnus ; aussi semblent-ils être eux-mêmes les yeux, des yeux extraordinaires en proie à de surprenantes pulsations.

Ces pulsations, ce sont celles de la respiration ; elles marquent la dilatation de la région cervicale pour aspirer de l’eau et sa contraction pour l’expulser par en dessous, à travers les fentes branchiales. Elles remplacent donc la bouche dans son rôle habituel, celle-ci ne servant plus qu’à la seule alimentation.

Mais, dans sa fonction respiratoire, la gueule des autres poissons se ferme pour que l’eau ne reflue pas du côté où elle est entrée. Comment, chez les raies, l’eau ne sortira-t-elle pas du trou béant de l’évent ? Par l’artifice d’une nouvelle « adaptation », grâce à des clapets, des valvules qui se referment lors de chaque contraction cervicale, et que l’on entrevoit jouer dans le cratère, et qui semblent donner un clignement à ces yeux d’un autre monde.

Adaptation également à l’alimentation particulière … La bouche, sur la face ventrale décolorée, n’est qu’une large fente. Quand le poisson nage sur le fond, elle frôle le sable, y cueillant des petits crustacés, des vers arénicoles, des étoiles de mer, et surtout des poissons plats de la famille des soles que font lever les ailes. Ainsi le rabot avale des copeaux ; ainsi la fermière écrème le lait. Chez certaines espèces, les dents peuvent être coupantes. On trouve, racontée un peu partout, et depuis un siècle au moins, l’histoire de ce pêcheur qui, voulant débarquer une grosse raie, la saisit par la bouche ; un mouvement convulsif de la bête agonisante coupa les deux premières phalanges de l’index. (Mais ne doit-on pas se méfier des anecdotes que chacun répète sans jamais remonter à la source ?)

Adaptation encore à la chasse particulière … Ses yeux étant dirigés vers le haut, la raie ne peut pas voir les proies sur qui elle s’abat, dans le sable. Mais elle supplée à cette déficience par la structure même qui la lui vaut : l’étalement de son corps en « disque » lui permet de se jeter sur le fond, comme un filet, exactement comme un épervier, sans peut-être savoir ce qu’elle emprisonne sous le couvercle de son corps. Aucun autre animal au monde ne chasse de la sorte : en s’abattant sur son gibier, en l’emprisonnant sous son corps. Sans donner trop de créance aux histoires de plongeurs océaniens écrasés sous la masse de raies vastes comme une grande chambre, on peut imaginer, en la transposant ainsi à l’échelle humaine, quelle formidable machine à tuer représente une raie pour des proies à sa taille.

Ainsi, parce qu’elle est plate, la raie ne vit comme aucune autre bête ; ou bien elle adapte comme elle peut sa vie; à ses très singuliers organes. Que l’on choisisse une position philosophique ou l’autre, on doit s’étonner de la merveilleuse concordance des organes et de la vie.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°644 Octobre 1950 Page 601

- Auteur : Pierre DE LATIL.

- Titre : Un merveilleux exemple d’adaptation – Les raies

- Rubrique : La pêche

En résumé

Que l’on considère que les raies s’adaptent à leur environnement ou que leur corps détermine leur mode de vie, une chose est sûre : leur morphologie complexe témoigne d’une parfaite adéquation entre forme et fonction. En 1950, déjà, leur étude passionnait les curieux et les pêcheurs avertis.

Articles liés :

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2012.