C’est sous la plume de Pierre De Latil que nous découvrons ce poisson, un article écrit en 1951 dans le Chasseur Français.

📰 Rascasses et chapons

«Bien que vivant aussi dans le golfe de Gascogne, voici le plus typiquement méditerranéen des poissons, le plus typiquement provençal, et même marseillais : la rascasse.

Ce vocable ne fleure-t-il point la Provence ? Le nom semble inventé pour un personnage de Marcel Pagnol ! Étymologiquement, il s’enracine dans le plus pur provençal : rascas signifie « rude, raboteux ». (Mais on doit dire aussi que, à Nice, le mot signifie « teigneux », évoquant cette maladie de peau, jadis répandue, où l’épiderme se desquame comme celui des rascasses.)

Ce poisson n’est-il point une pièce maîtresse de la fameuse bouillabaisse, ce bouillon de poisson qui a conquis le monde ? (Car « bouillabaisse », malgré les diverses origines fantaisistes qu’on lui donne, veut simplement dire : bouilla peïs, bouillon de poisson.) Les girelles, serrans et labres, ou tourds, ou vieilles, qui forment le fond du célèbre mets provençal, sont réduits en charpie par la cuisson et, ensuite, souvent écrasés par la cuisinière. Les rascasses, elles, dont la chair demeure ferme, sont présentées entières et composent le morceau de résistance, avec le classique tronçon de murène et l’assez peu orthodoxe langouste. Sans rascasse, la bouillabaisse vient à n’être plus qu’une « soupe de poissons ».

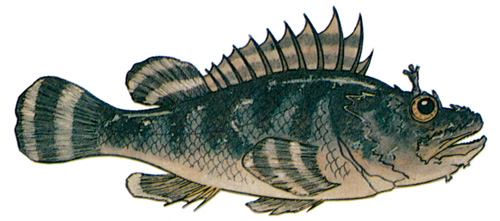

Si le nom vulgaire évoque l’aspect de ces bêtes raboteuses, verruqueuses, pustuleuses, teigneuses, desquamées, le nom scientifique, lui, témoigne de leurs venimeuses piqûres : scorpène, du grec skorpios, scorpion.

Piquer, les scorpènes le peuvent de partout. Elles sont hérissées de piquants, de pointes, d’épines, d’aiguillons, de dards sur leur monstrueuse tête, sur leurs opercules cuirassées et, surtout, à l’entour de toutes les nageoires, qu’elles déploient comme des ailes de dragon. Elles portent à son comble la caractéristique du sous-ordre des Acanthoptérygiens, c’est-à-dire des poissons à nageoires épineuses. Leur dorsale, en particulier, dresse toute une panoplie d’épées empoisonnées.

« Ce poisson, dit le vieux médecin Rondelet, ancêtre des ichtyologues, est appelé scorpion, non pas de la ressemblance qu’il à avec le scorpion de terre, mais à cause qu’il pique point, été, en piquant, il jette son venin comme le scorpion de la terre. »

Les aiguillons venimeux sont au nombre de dix-sept, à savoir : trois rayons épineux à la nageoire anale, les onze rayons de la première dorsale, le premier rayon de la seconde dorsale, le premier rayon de chacune des deux abdominales. En blessant un ennemi, ils exercent une pression sur des réservoirs à venin situés à leur base ; le poison s’écoule alors par les cannelures que présente chaque dard et pénètre ainsi dans la plaie.

La blessure des scorpènes est douloureuse, mais n’est pas réellement dangereuse. La grande spécialiste des venins, Marie Phisalix, a montré qu’il faut une dose massive (au moins celle provenant de huit rascasses) pour tuer un cobaye. Ce venin, neurotoxique, tue par paralysie. Mais un homme, même s’il recevait tout le venin d’une rascasse, ne pourrait être réellement malade. On doit traiter ces piqûres par l’ammoniaque ou l’eau très chaude ; on peut combattre la douleur par du laudanum.

En tout état de cause, il faut éviter d’être piqué, même lorsqu’on nettoie une scorpène morte. Pour cela, on doit la tenir d’abord en lui mettant un doigt dans la bouche et lui couper aussitôt les aiguillons dangereux. Quant au chasseur sous-marin, il doit prendre la précaution de la mettre dans un sac de grosse toile, afin de n’être pas piqué en la portant à la ceinture comme les autres poissons.

Les scorpènes ne semblent devoir soulever aucun litige de classification ni poser aucun problème de linguistique populaire, à l’encontre de tant de poissons et, en particulier, des labres, leurs verts compagnons de bouillabaisse. Pour une fois, les livres et les pêcheurs sont d’accord, et aussi le langage savant avec les patois, et même — ce qui est encore plus surprenant — les auteurs entre eux.

Seul le grand public fait souvent confusion : sous le nom de « rascasse », il désigne deux espèces que le moindre gamin provençal sait distinguer : la rascasse proprement dite et le chapon. Deux poissons que tous les traités décrivent avec clarté sous des noms concordants : d’une part, Scorpoena porcus, la scorpène porc, grise ou brune, avec des marbrures plus sombres, de taille médiocre, aux écailles presque lisses, poisson du littoral rocheux ; d’autre part, Scorpoena scrofa, la scorpène truie, rouge, ou brun rouge, ou rosé, qui atteint et dépasse même 40 centimètres, à la tête hérissée d’excroissances charnues et de lambeaux cutanés, le chapon à l’habitat plus profond. Donc une rascasse petite et brune, un chapon gros et rouge, plus raboteux encore. Un petit porc, une grosse truie, l’affaire semble claire.

The original uploader was Elapied at French Wikipedia, CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons

Ouais ! claire pour qui se contente d’effleurer la question. Mais, si l’on ne se satisfait pas des manuels, même savants, si l’on veut approfondir le sujet, alors on est vite noyé dans les incertitudes. Nous avons voulu consulter, d’une part, les « Considérations sur les Scorpénidés de la mer de Nice », par le Dr M. Jaquet, dans le Bulletin de l’Institut océanographique (31 décembre 1907) ; d’autre part, « Les Scorpénidés de la Méditerranée », par L. Roule, dans le volume VI (1907) des Archives de Zoologie expérimentale et générale. Eh bien ! après ces deux savants mémoires, nous ne savons plus rien. La vraie science, d’ailleurs, n’exige-t-elle point que l’on doute de tout ?

Dans la famille des Scorpénidés, le genre Sebastes diffère du genre Scorpoena par l’absence d’un sillon transversal sur la tête, en arrière des yeux. Bien que nettement différent de Scorpoena scrofa, Sebastes dactylopterus, péché profondément aux confins du plateau continental, est vendu à Nice sous le nom de « cardouniera » et, à Marseille, sous le nom de « rascasse chèvre », ou tout simplement « chapon », dont il a l’allure générale, la couleur rouge, la grosseur. Mais, entre les scorpènes et les sébastes, il est des transitions. Ainsi apparaît parfois, à la poissonnerie de Nice (ou, plutôt, apparaissait à l’heureux temps où l’on voyait des poissons méditerranéens dans les poissonneries méditerranéennes), une sorte de chapon qui n’est pas scorpène et qui n’est pas sébaste. D’autres variétés ont été rencontrées en Méditerranée, en particulier à Madère, Sebastes maderensis ou Scorpoena maderensis, selon les auteurs. Risso décrit un Scorpoena lutea. Lowe a baptisé une Scorpoena ustulata. Il semble que … Mais en ce cas … Si l’on admet que … La valse des hésitations se poursuit au cours de longues pages ; nous ne la suivrons pas. Nous avons simplement voulu montrer que rien n’est simple dans le tourbillon des vies marines, sinon le schéma que s’en donnent les humains. La conclusion du Dr Jaquet semble fort simple : à Nice vit, en profondeur, Sebastes maderensis. Mais, si nous allions plus loin encore dans les recherches bibliographiques, si nous interrogions les trois ou quatre spécialistes mondiaux des Scorpénidés, peut-être la thèse du Dr Jaquet apparaîtrait-elle controuvée …

Dmitriy Konstantinov, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

A la ligne, les rascasses ne se prennent guère qu’en automne, de plus en plus rarement d’ailleurs. La seule que je prisse jamais, enfant, c’est un jour de mistral d’arrière-été, sous la Batterie, au cap d’Antibes : jamais poisson ne s’enferra aussi facilement ; sans l’avoir sentie mordre, soudain j’eus son poids forcené au bout de ma ligne.

Depuis, j’ai su ce qui s’était passé : la rascasse, à l’affût dans un recoin du rocher, avait bondi sur mon appât et l’avait happé d’un seul coup. Depuis, j’ai su pourquoi une rascasse était, ce jour-là, venue se suicider à la côte : c’était pour suivre les eaux froides qu’amène le mistral. (Le mistral ne refroidit pas les eaux en quelques heures, comme on le croit souvent ; soufflant de terre, il chasse vers le large en « moutons » écumants l’eau superficielle chauffée par le soleil ; pour remplacer cette eau de surface, l’eau profonde plus froide monte alors. Voilà pourquoi la température de la mer change brusquement dès le moindre coup de mistral.)

Au boulentin (la pêche à main sans canne, depuis une barque), la rascasse est un poisson que l’on prend « sans le faire exprès ». « On laisse sa ligne pour allumer une cigarette, nous disait le Dr Revenusso, le plus scientifique des amateurs niçois, et, quand on la reprend, il y a un chapon au bout ! … »

Mais c’est aux filets d’entremaille que, avec toute la bouillabaisse, les professionnels pèchent les scorpènes, surtout en été, près des côtes. Et, naturellement, la poche du « gangui 1 » qui ramasse tout, gueule ouverte, en ratissant les herbiers de posidonies, ne manque pas d’en avaler quelques-unes et de les vomir ensuite au fond de la barque, tous piquants hérissés, toutes nageoires déployées.

Quant aux pêcheurs sous-marins … Mais cela demande développement …»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°651 Mai 1951 Page 279

- Auteur : Pierre DE LATIL.

- Titre : Poissons de bouillabaisse – Rascasses et chapons

- Rubrique : La pêche

En résumé

Plus qu’un simple ingrédient, la rascasse incarne l’âme de la bouillabaisse et de la culture provençale. De ses piqûres venimeuses à sa chair ferme, elle fascine autant les pêcheurs que les gastronomes. Et si, comme le suggère l’article, rien n’est simple dans le monde marin, la rascasse reste une certitude dans l’assiette des amoureux de la Méditerranée.

Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Article lié :

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

- Un gangui est un filet de pêche aux mailles très serrées avec une armature métallique rectangulaire. Ce filet est utilisé dans les environs de Toulon pour racler le fond de la mer, d’où le surnom de râteau. Ce genre de filet est utilisé pour la capture de poissons de roches, poissons indispensables pour une bonne soupe de poisson. Pratique interdite depuis l’arrêté du 4 mai 2016. ↩︎

Article publié initialement en 2009