Voici quelques faits fascinants extraits de cette belle page du Chasseur Français de 1950, consacrée aux mollusques d’eau douce : L’Ancyle fluviatile (Ancylus fluviatilis), la Bithynie (Bithynia tentaculata), L’Anodonte

📰 Texte original

« Tous les pêcheurs d’eau douce connaissent, au moins de vue, certains mollusques de nos rivières et de nos lacs et, tout au moins, la grande moule, d’une part, et l’escargot d’eau, d’autre part. Il y en a d’autres, et nous allons les passer en revue, car ils constituent une des composantes les plus intéressantes de la « sitèse ichtyenne », mot savant et compliqué, qui veut tout simplement dire la nourriture que peut trouver le poisson dans son habitat.

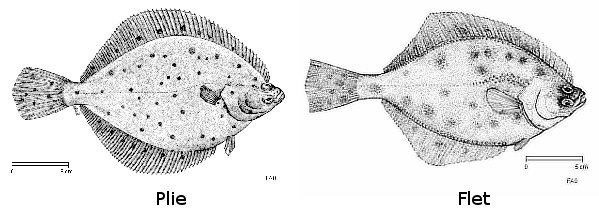

Nous classerons ces mollusques en univalves ou gastéropodes s’ils n’ont qu’une seule coquille, comme l’escargot d’eau, et en bivalves ou lamellibranches s’ils ont deux coquilles, comme la moule.

Parmi les gastéropodes, l’ancyle (Ancylus fluviatilis) est la plus petite ; sa coquille a un demi centimètre à trois quarts de centimètre et est semblable à un petit bonnet phrygien collé, à la manière des patelles sur les roches marines, sur les cailloux des cours d’eau à truites. C’est un appât recherché des truitelles, car on les trouve souvent en abondance et toujours dans les eaux pures. Elles constituent un test caractéristique des eaux à truite non polluées, autant que peut l’être le cresson dans le règne végétal.

Nous trouvons ensuite les divers escargots d’eau qui rampent, en effet, sur le fond et sur les herbes aquatiques et de forme qui les fait plutôt ressembler au bigorneau.

La bithynie (Bithynia tentaculata) est celle qui peut vivre dans les eaux relativement froides de la partie inférieure de la zone à truites ; c’est également un bon test biologique de pollution. Comme tous les mollusques, d’ailleurs, c’est un végétarien ; il se nourrit de la couverture de diatomées qui tapissent le fond et aussi de mousses, d’algues vertes et surtout du cresson et des callitriches. La bithynie est également très recherchée par la truite de moyenne et grosse taille.

Les limnées et les paludines sont de taille beaucoup plus grosse, et leurs coquilles atteignent 3 à 4 centimètres. Elles vivent dans les rivières lentes à courant modéré, dans les bassins et dans les étangs ; on en trouve parfois des quantités dans les touffes d’herbes aquatiques. Ces mollusques sont très recherchés par les poissons d’eau douce.

Le planorbe a le même habitat et présente une coquille enroulée sur le même plan. Tous ces mollusques sont souvent l’hôte de vers parasites ; c’est ainsi que le Distome hépatique (ce ver plat qui est l’auteur de la douve ou cachexie aqueuse du mouton et du bœuf, et qui pullule sur leurs poumons) a un embryon qui colonise les limnées.

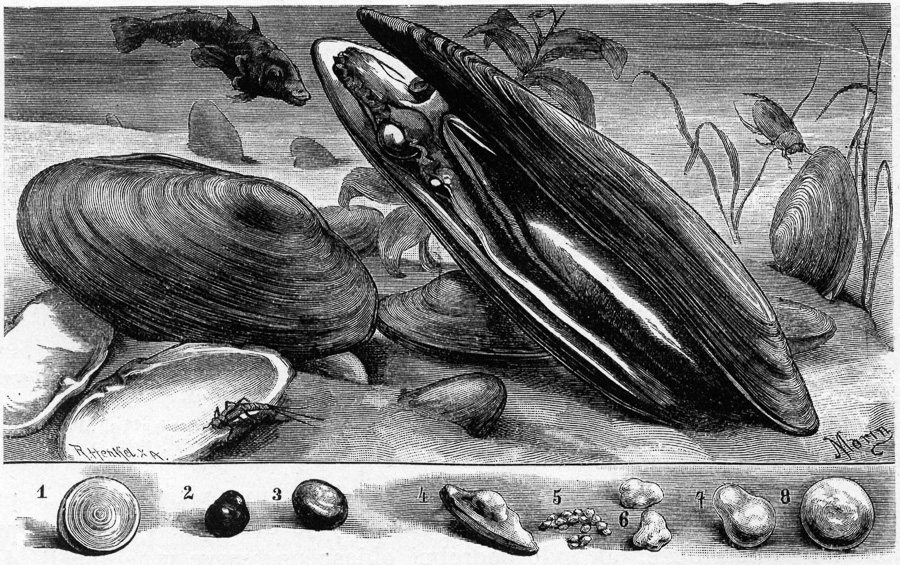

Le mollusque d’eau douce le plus connu est un lamellibranche ; c’est la grande moule d’eau douce ou anodonte. Elle atteint jusqu’à 25 centimètres de longueur, et la coquille ouverte laisse voir, à l’intérieur, un mollusques gros à chair forte et résistante. Les coquilles sont blanchâtres ou jaune verdâtre, avec des stries d’accroissement très nettes. L’anodonte vit dans les fonds sableux ou sablo-vaseux, où elle s’enfonce en laissant sortir de la coquille, vers le bas, sa partie charnue ou pied ; le tiers ou le quart seulement de la partie supérieure sort du sable, les deux coquilles étant légèrement entr’ouvertes pour laisser passer les siphons qui aspirent d’une façon continue l’eau nécessaire à sa respiration, ainsi que les débris animaux et végétaux dont elle se nourrit.

On les trouve aussi bien dans les eaux à courant vif que dans les étangs, avec une nette préférence pour les eaux acides ou granitiques, bien que leurs coquilles soient calcaires. L’anodonte est de trop grosse taille pour être recherchée par les poissons ; aussi son importance piscicole est-elle assez faible. Sa présence ne donne aucun renseignement au point de vue pollutions, car elle les supporte bien.

L’anodonte est comestible pour l’homme, et on peut la manger cuite, comme on le fait des moules marines ; mais la chair est très dure et de médiocre saveur. En revanche, les rats d’eau l’apprécient beaucoup ; ils savent la rechercher, la tirer sur la rive et casser la coquille pour la dévorer. On voit souvent sur les berges de petits tas de ces coquilles d’anodontes brisées sur les lieux de festin des rats d’eau.

Cette grosse moule d’aspect si massif et qui semble, à première vue, si peu intéressante, offre de très curieuses particularités. Tout d’abord, celle de sa reproduction, qui se fait en plein été, du mois de juin au mois d’août. Les sexes sont séparés ; la femelle aspire les spermatozoïdes émis par le mâle avec l’eau qu’elle siphonne pour les besoins de sa nourriture et de sa respiration ; ils fécondent entre les branchies les œufs que la femelle y a pondus ; au bout de quatre semaines d’incubation, les œufs éclosent et donnent des larves microscopiques, qui quittent leur mère à partir de la fin juillet et, à l’aide de crochets dont sont munie ces valves minuscules, vont s’implanter sur les branchies d’un poisson et, pendant une période qui va de quinze jours à deux mois, vivent aux dépens de leur hôte jusqu’à acquérir leur forme définitive ; alors ils le quittent et tombent au fond de l’eau. À ce moment, la petite larve atteint 2 à 3 millimètres et est parfaitement visible sur les branchies d’un poisson ou même sur les nageoires, sous forme de nodosités noirâtres qui avaient fait croire autrefois à une maladie appelée glochidiase ; mais on ne peut pas considérer cela comme une maladie, puisque l’hôte n’en souffre nullement.

Il faut aussi signaler l’aide curieuse apportée par l’anodonte à la reproduction de la bouvière, ce petit poisson du centre de la France, dont la femelle, au moment du frai, pousse un long tube anal, qu’elle introduit dans la coquille de l’anodonte pour lui injecter ses œufs. C’est un phénomène curieux que de voir un coquillage confier ses petits à un poisson, lequel lui confie ensuite la garde de ses œufs.

Je signale, en terminant, que l’anodonte sécrète parfois des perles qui, pour n’avoir pas l’orient des perles marines, n’en ont pas moins une réelle valeur. En Allemagne, la variété d’anodonte qui est la mulette perlière a été même exploitée, notamment dans le pays de Bade où, dans certains ruisseaux, on fait la récolte systématique des perles. Dans ces cours d’eau en terrain granitique, se trouve une importante végétation de callitriches, avec présence de vérons, de chabots et de truites ; les anodontes se trouvent souvent par groupes de plusieurs dizaines de mollusques. C’est précisément l’aménagement de ces ruisseaux qui a permis de constater que ces moules d’eau douce vivaient soixante, quatre-vingts et même cent ans ; l’accroissement de ces moules se fait très lentement (guère plus de 1 à 2 millimètres par an), accroissement que l’on a pu constater grâce aux stries ; une simple moule d’une vingtaine de centimètres a donc une centaine d’années.

L’épithélium marginal qui enveloppe le corps même de la moule, et qui sécrète les deux coquilles, sécrète, en certains cas particuliers, des perles. Ces perles sont dues, le plus souvent, à un corps étranger, tel qu’un grain de sable ou un parasite. Elles présentent en surface une couche irisée, avec un éclat argenté ou rosé (ce sont les plus rares), ou plus souvent gris ou brun. Il faut environ de 400 à 1.000 moules d’eau douce avant de trouver une perle d’un certain prix.

Ces ruisseaux du pays de Bade (région de l’Odenwald) sont étroitement surveillés ; la pêche n’y est permise que tous les six ans ; des spécialistes parcourent le ruisseau, enlèvent tous les mollusques, qui sont recueillis dans des paniers et confiés à d’autres spécialistes qui, sur les bords mêmes du ruisseau, font entrebâiller délicatement les deux coquilles à l’aide d’une pince spéciale, et, éventuellement, enlèvent les perles qu’ils trouvent. Après avoir été examinées, les anodontes sont immédiatement remises à l’eau, et elles regagnent leur station préférée, d’où on ne les dérangera que six ans plus tard. Cette exploitation est très ancienne au pays de Bade, où elle existe depuis plus de trois cents ans. Nous n’avons pas connaissance que l’anodonte soit exploitée en France en vue de la recherche des perles. Toutefois, nous avons eu connaissance de certains cas précis, dont un notamment dans le Luy, rivière des Landes, où une perle de prix a été trouvée dans une de ces moules. Mais je ne voudrais pas que cet article entraîne des espoirs exagérés, qui risquent de se traduire par la destruction trop massive de ces mollusques dans nos rivières, mollusques qui, ne l’oublions pas, mettent près de cent ans à acquérir leur taille.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 536

- Auteur : DELAPRADE.

- Titre : Les mollusques d’eau douce

- Rubrique : La pêche

En résumé

De l’ancyle à l’anodonte, ces mollusques nous racontent bien plus qu’un simple chapitre naturaliste. Ils sont des bio-indicateurs, des sources de curiosité, parfois même des gardiennes de perles ! N’oublions pas que leur lente croissance mérite le respect et la préservation.

Articles liés :

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2018.