Les huîtres ne sont pas qu’un mets prisé des gourmets : leur histoire, riche en rebondissements et en traditions, traverse les siècles et les continents. De la préhistoire à nos assiettes, leur rôle a bien évolué…

Petite histoire des huîtres

Les huîtres ont été cultivées pour la première fois en Chine, il y a environ 4000 ans. Les Chinois ont développé des techniques pour favoriser la croissance des huîtres et produire des perles artificielles.

Les huîtres ont ensuite été introduites en Europe par les Romains, qui les considéraient comme un mets de luxe. Les Romains ont également inventé les premières écloseries d’huîtres, où ils élevaient des larves dans des bassins.

Au Moyen Âge, les huîtres étaient un aliment courant pour les pauvres, car elles étaient abondantes et bon marché. Elles étaient vendues sur les marchés ou ramassées sur les côtes. Les huîtres étaient aussi consommées lors des fêtes religieuses, comme le Carême ou la Saint-Sylvestre.

À partir du XVIIe siècle, les huîtres deviennent un symbole de raffinement et de richesse. Elles sont servies dans les restaurants et les salons mondains, accompagnées de vin ou de champagne. Les huîtres sont aussi appréciées pour leurs vertus aphrodisiaques, ce qui leur vaut une réputation de stimulant sexuel.

Une histoire d’huitres du XXe siècle très mouvementée

«En 1924, l’Ostra Edulis, l’huître indigène du bassin d’Arcachon est touchée par une maladie et voit sa production réduite à néant, on développe alors l’élevage de la Crassostrea angulara, l’huître creuse portugaise.

De 1945 à 1960, on en produit 15000 tonnes par an, mais en 1971, la Carassostra angulata est décimée à son tour.

On la remplace par une autre espèce, la Crassostra gigas ou huître japonaise.

Nouvelle frayeur, cette huître qui s’adapte très bien et qui s’avère très performante est touchée à son tour. Heureusement, on trouvera la cause du mal : des peintures de bateaux, toxiques pour la coquille.

Depuis, la Crassostrea gigas remplit nos assiettes et tout le monde a compris qu’il faut préserver la qualité des eaux du Bassin.»

– Maison de l’huître, Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon)

Annexe – Histoire des huîtres

« Les bélons ou les claires sont revenues aux éventaires des écaillers, offrant aux gourmets leurs charmes variés, depuis la native au goût un peu fort, jusqu’à la fine marennes, en passant par la parente pauvre, la portugaise, qui n’est d’ailleurs pas une huître.

Celle-ci est, depuis des siècles, un produit renommé des côtes de France. Nous savons qu’en Gaule on en cultivait, à Marseille, en Médoc et en Armorique (Bretagne) ; ces mollusques étaient expédiés à Rome, où ils faisaient les délices des gastronomes de l’antiquité.

Au moyen âge, des marchands spécialisés apportaient aux Parisiens ces fruits de mer toujours très appréciés. On connaissait déjà les couteaux spéciaux, et Viollet-le-Duc a donné le dessin de l’un d’eux dans son classique Dictionnaire du mobilier.

Pendant longtemps, nos ancêtres purent choisir différentes présentations de ce savoureux hors-d’œuvre. Il y avait les huîtres dites à l’écaille ou en écailles qui arrivaient dans la capitale par eau et que l’on vendait encore enfermées dans leurs coquilles, comme de nos jours : c’étaient les plus prisées. Il y avait aussi les huîtres huîtrées ; ces dernières étaient dépouillées de leur enveloppe naturelle.

Au XVIe siècle, les huîtres de Bretagne étaient réputées les meilleures ; celles du Médoc venaient après ; enfin, celles de Saintonge étaient un peu moins estimées parce que trop salées. Rabelais mentionne celles de Busch en Bordelais, dont l’historien de Thou nous entretient en termes fort élogieux : « Près de la Teste, comme la mer étoit basse, on leur apportoit des huîtres dans des paniers ; ils choisissoient les meilleures et les avaloient sitôt qu’elles étoient ouvertes.»

Elles sont d’un goût si agréable et si relevé qu’on croit respirer la violette en les mangeant ; d’ailleurs, elles sont si saines qu’un de leurs laquais en avala plus de cent, sans s’en trouver incommodé. »

Il n’en était pas de même du bon roi Henri IV; en effet, les mémorialistes du temps nous content de temps à autre les indigestions d’huîtres de leur souverain.

Le Vert-Galant eut de nombreux imitateurs au grand siècle. Cependant, certains médecins estimaient peu ce produit de nos rivages. Le Dr La Framboisière écrit à leur sujet : « Leur chair est grossière et dure à digérer, causant en nous quantité d’humeurs terrestres et mélancholiques. Les bons compagnons les font cuire sur le gril dans leurs escailles, y adjoustant du beurre et quelque peu de poivre, aucuns (d’autres) les font frire à la poésie, les autres les mangent crues. » Un confrère anglais de La Framboisière, Lister, qui visita Paris en 1698, fut étonné de ce commerce de fruits de mer. Il note, dans ses fort intéressants souvenirs de voyage : « On a une manière d’apporter les huîtres fraîches à Paris dont nous n’usons jamais que je sache, c’est de les tirer de l’écaille, d’en jeter l’eau et de les mettre dans des paniers de paille : elles arrivent ainsi bonnes à être mises en étuvée et à être employées à d’autres ragoûts. »

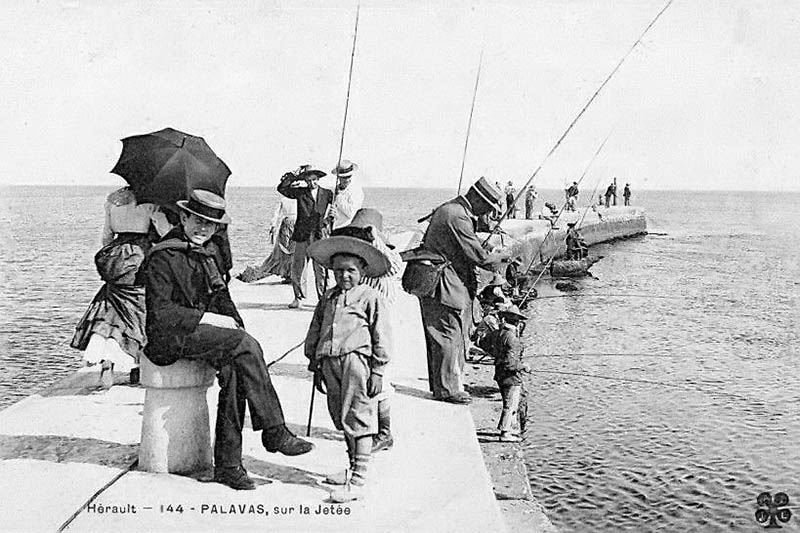

Ces huîtres étaient pêchées à Dieppe, à Granville, etc., et principalement à Cancale. Le touriste Dubuisson-Aubenay eut l’occasion, en 1636, de se documenter sur cette récolte. Les pêcheurs cancalais arrachaient les mollusques agrippés aux roches de fond à l’aide de râteaux ; leurs femmes ôtaient prestement l’animal de sa coquille. Cependant, poursuit Dubuisson : « Celles (il s’agit des marennes) que l’on garde vives et en escaille, sont mises en un bateau plein d’eau salée au fond, où elles vivent, se nourrissent et conservent jusques au lieu où l’on les maine, qui est à Paris, à Caen, à Rouen et à Paris maisme. »

Un auteur écrit qu’à la fin du XVIIe siècle il existait à Paris quatre mille écaillers, chiffre qui parait extrêmement exagéré. Il est certain, en revanche, que le gouvernement s’intéressa de très près à ce commerce de tout temps assez lucratif. Les ministres de Louis XIV, constatant que le négoce des huîtres était alors entre les mains de trois ou quatre personnes, décidèrent de créer des offices de pourvoyeurs vendeurs d’huîtres à l’écaille, dans le but principalement de faire baisser les prix et de faciliter le ravitaillement. Ajoutons que le centre du marché de ces fruits de mer était alors la rue Montmartre.

Le XVIIIe siècle, à la fois si aimable et si léger, raffola de ces savoureux mollusques, les écrivains du temps les chantèrent et aimèrent également les déguster. Voltaire se vantait d’en avoir avalé douze douzaines de rang ; il est vrai que, dans une de ses lettres, il avouait : « Je pourrais bien en manger aussi pourvu qu’on les grille ; je trouve qu’il y a je ne sais quoi de barbare à manger un aussi joli petit animal tout cru. »

On criait alors les huîtres dans les rues, des femmes, une hotte sur le dos, en proposaient aux chalands ; devant les portes, de jolies filles, postées devant des bourriches, attiraient la clientèle par leurs coquettes toilettes. Si nous en croyons un contemporain, elles portaient toutes des chaînes et des croix d’or. Louis-Sébastien Mercier, dans son pittoresque et vivant Tableau de Paris, nous a tracé le croquis d’une de ces marchandes : « L’écaillère a un petit couteau court et fort. Rien n’égale la prestesse et le jeu adroit de son poignet ; on diroit que ces coquilles d’huîtres ne sont que légèrement collées ; elle semble les détacher en les touchant. Sous prétexte d’avaler les suspectes, elle mange effrontément, à vos yeux, les plus grasses et les plus appétissantes. »

C’est au temps de Louis XVI, du moins d’après Mercier, que furent imaginées « des fourchettes particulières pour manger des huîtres ; le petit couteau arrondi, propre à les détacher du frein, les accompagne. Ces joujoux d’argent font extasier les jolies femmes, qui, depuis ce temps, aiment les huîtres à la folie, afin d’avoir en présent le petit couteau et les jolies fourchettes ».

La Révolution provoqua la disette et les restrictions alimentaires ; cependant certains amateurs de fruits de mer sacrifiaient à leurs goûts, même devant la guillotine. On conte, ce n’est d’ailleurs peut-être qu’une légende, que le 31 décembre 1793, le duc de Biron, de retour du tribunal révolutionnaire, où il venait d’être condamné à mort, demanda qu’on lui servît des huîtres et du vin blanc ; il trinqua avec le bourreau et le guichetier, et monta à l’échafaud …

Les gastronomes, privés de leurs plats préférés pendant les années sombres de la Terreur et des cartes d’alimentation, respirèrent lorsque le premier Empire ramena un ravitaillement normal. Dès lors, les écaillers furent dévalisés par les gourmets. Il y avait alors à Étretat un parc pratiqué dans le roc et où l’eau salée de la mer se mélangeait à l’eau douce d’un ruisseau ; on y laissait séjourner des mollusques provenant de Cancale, qui acquéraient ainsi une saveur particulière.

D’après la relation de voyage d’une touriste anglaise, les huîtres de Roscoff, petites, mais très savoureuses, étaient encore plus recherchées que celles de Cancale.

On pêchait aussi ces coquillages à l’aide d’instruments en fer comme nous l’apprend le chevalier de Piis, dans cette amusante pièce de vers où il dépeint les derniers jours des condamnées :

Qu’un Saintongeais ou qu’un Normand

Dont le croc t’enlève à l’arène,

te force à dire : Adieu Royan !

Adieu Cancale ! Adieu Marennes !

Tu sèches bientôt de dépit dans la barque ou dans la voiture, où tu perds sous un grès maudit la liberté de la Nature.

Et quand le poignet assassin de la trop robuste Jeannette tourne et retourne dans ton sein le fer courbé d’une serpette

à chaque attente du trépas ta chair se contracte à mesure, tes cris … que nous n’entendons pas, sont entendus de la Nature.

On faisait à cette époque une grande différence, nous apprend l’Almanach des Gourmands de 1803, entre les huîtres qui parvenaient à Paris par bateau ou par voiture. Ces dernières se vendaient en cloyères dans la vieille rue Montorgueil, qui fut bien longtemps le principal centre de ces fruits de mer. Ils étaient « la préface obligée de tous les déjeuners d’hiver » et étaient relevés d’une pointe de poivre ou d’un jus de citron, mais on les accommodait également suivant certaines recettes.

Depuis l’époque de Napoléon 1er, l’ostréiculture a fait d’immenses progrès ; on a, depuis déjà un certain temps, pris l’habitude de manger des portugaises, mais rien n’égale la délicate marennes ou la fine bélon, dont nos pères se régalaient.

Source : Le Chasseur Français N°667 Septembre 1952 Page 572

Auteur : Roger VAULTIER.

Titre : Histoire des huîtres

Rubrique : Variétés

En conclusion

À travers les âges, l’huître a captivé les palais et stimulé l’innovation. Entre enjeux biologiques et défis écologiques, elle continue d’incarner un symbole gastronomique français à préserver.

Aujourd’hui, les huîtres sont toujours un produit gastronomique, qui se déguste cru ou cuit, avec du citron, du vinaigre ou de la sauce. Les huîtres sont aussi un aliment sain, riche en protéines, en minéraux et en oméga-3. Les huîtres sont cultivées dans des parcs ostréicoles, où elles sont protégées des prédateurs et des pollutions. Les huîtres sont classées selon leur origine, leur taille et leur goût.

Autres ressources:

- Maison de l’huître – Bassin d’Arcachon (www.maison-huitre.fr)

Publication initiale en 2023.