La pêche au cordeau ou au libouret : nous sommes en septembre 1950, Pierre Lartigue raconte dans le Chasseur Français comment on pêchait au cordeau dans les années 1935-1940 sur les plages landaises, juste avant l’apparition du surf-casting.

📰 Pêche côtière : Les précurseurs du surf-casting

«Je ne me doutais certes pas, il y a vingt ou vingt-cinq ans, quand je pêchais au cordeau sur les plages sableuses, que je faisais du surf-casting sans le savoir. Actuellement, on ne pêche plus au cordeau ou au libouret ; il est beaucoup plus distingué de dire qu’on pêche au surf-casting quand on lance d’une plage, à l’aide d’une canne et d’un moulinet, une ligne fortement plombée en tête et munie de 2 ou 3 hameçons qui pêchent dans les brisants ; surf-casting signifie, en effet, lancer dans les brisants.

Le surf-casting connaît actuellement une grande vogue sur toutes nos côtes plates et sur bien des jetées.

Il était rare, quelques années avant la guerre de 1939, de trouver, notamment sur les côtes landaises et girondines, quelques pêcheurs en mer munis de cannes à lancer, alors qu’aujourd’hui ils y sont nombreux. La pêche se faisait alors au cordeau, qui correspond exactement au libouret des plages de la Manche ; actuellement, cette pêche au cordeau n’est plus pratiquée sur les plages que par quelques attardés ; j’excepte toutefois les pêcheurs aux poissons plats, tels que le turbot, qui, à l’automne, connaissent de belles réussites.

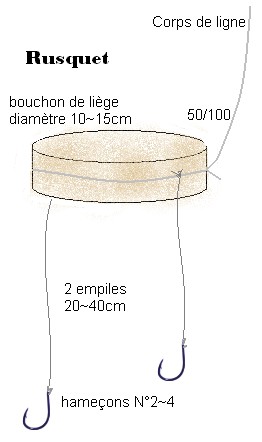

Le cordeau ou libouret se compose d’une ligne en lin câblé ou en soie, longue de 60 à 100 mètres, continuée par un bas de ligne un peu plus fort, de 8 à 10 mètres, terminé par un plomb en forme d’ancre ou de poire de 200 à 300 grammes. Ce plomb porte 4 fils de cuivre malléables, ce qui lui permet de s’accrocher dans le sable, de ne pas être emporté par les brisants et de pouvoir être retiré facilement par le pêcheur grâce à la souplesse du fil de cuivre.

La ligne s’est peu à peu améliorée ; on a employé pour le bas de ligne du gut 1 ou du nylon, et, actuellement, la ligne est souvent entièrement en nylon de 50 ou 60 centièmes, ce qui évite au pêcheur, après une journée de pêche, d’avoir à tremper son cordeau dans l’eau douce et de l’étendre pour le faire sécher, ce qui est une corvée indispensable avec les lignes en lin, sous peine de les voir pourrir.

Sur le bas de ligne, on place 2 ou 3 hameçons à une distance de 80 centimètres, le premier étant placé à 50 centimètres environ du plomb. L’hameçon doit être solide, de forme légèrement carrée et est monté sur nylon 50 centièmes ; un avançon d’une vingtaine de centimètres est accroché au bout. Sur les plages rocheuses et sur les jetées, le plomb en forme d’ancre, qui risquerait trop de s’accrocher et de se perdre, est remplacé par un plomb plat sans fil.

Le cordeau ou libouret était autrefois lancé à la main : le pêcheur faisait tournoyer d’une main au-dessus de sa tête la ligne portant hameçons esches et plomb, et lâchait son fil tel une fronde ; le fil, préalablement déroulé sur le sable, suivait le plomb dans la mer sur une longueur atteignant parfois 30 mètres. Le pêcheur a évidemment avantage à se mettre en maillot de bain et d’avancer le plus possible, en profitant du retrait de la vague pour gagner le maximum de distance.

Cette méthode présente des dangers pour les voisins du lanceur et pour le lanceur lui-même ; on a vu parfois des hameçons lancés d’une main vigoureuse, labourer l’oreille ou les doigts du pêcheur. Il est évident que le montage du bas de ligne doit être fait, en ce cas, suivant la taille du lanceur. Nous ne saurions trop recommander d’avoir des avançons courts, surtout sur le premier hameçon, le plus rapproché de la main du pêcheur.

Un progrès très net a été accompli par l’usage de la perche. C’est un bambou de 2m,50 à 3 mètres, terminé par une petite fourche en bois ; le pêcheur passe le bas de ligne dans la fourche, balance deux ou trois fois le plomb au bout du bas de ligne et lance le tout à la mer ; on atteint ainsi 40 ou 50 mètres, mais il est bon de prendre un plomb assez lourd, de 300 à 400 grammes, et de dérouler rationnellement son fil sur le sable. Le lancer exécuté, le fil de lin est tendu et attaché perpendiculairement à la rive à un piquet souple, planté sur la grève ; ce piquet permet, par les oscillations de sa pointe, de déceler les touches du poisson. La touche peut aussi se sentir à la main ; cela permet au pêcheur de s’allonger mollement sur la grève et de goûter une douce somnolence sous le soleil, le fil enroulé sur l’index ; la moindre touche aura vite fait de le réveiller, surtout si elle est due à un camarade malicieux trop heureux, à l’aide d’une secousse sur la ligne, de voir sa victime sursauter comme mue par une décharge électrique.

Cette pêche se pratique également la nuit ; la pêche nocturne est d’ailleurs plus fructueuse, notamment pour des poissons comme le bar ou le maigre. J’ajoute que, si la pêche de nuit est interdite en rivière, elle ne l’est pas en mer.

Chaque pêcheur ayant à surveiller 2 ou 3 cordeaux, il est bon de placer, à chaque piquet, un petit grelot dont le tintement avertira le pêcheur à chaque touche, qu’il arrivera vite à distinguer des oscillations dues aux vagues.

Les appâts employés sont surtout le gros ver marin ou arénicole, divers coquillages comme le lagagnon 2 et des morceaux de seiche ; ces appâts sont surtout appréciés par le maigre, la verrue 3 , le bar et les petits squales. Sur les côtes bretonnes de la Manche, on prendra des poissons plats, et notamment des carrelets, des lieux, des tacauds et même, l’hiver, des morues. En automne, et surtout sur les côtes landaises, on eschera avec des morceaux d’anguilles, pour capturer des turbots.

J’ai moi-même pratiqué cette pêche le long des côtes landaises ; les pêcheurs avant 1939 y étaient fort rares, et les pêches de nuit de 10, 20, 30 livres de poisson y étaient assez fréquentes. Chaque année, des poissons de belle taille y étaient enregistrés : verrues allant de 10 à 15 livres, maigres allant jusqu’à 30 à 40 livres … Il est vrai que, jusqu’à 1939, les pêcheurs au cordeau étaient rares, le lancer était pénible, la récolte des appâts assez difficile et le surf-casting, dans sa forme actuelle, n’était pas encore né. D’autre part, les chalutiers n’étaient pas aussi nombreux qu’aujourd’hui. Ces chalutiers se rapprochent tout près des côtes, capturent et tuent de nombreux petits poissons qu’ils rejettent inutilement à la mer ; ces ravages se traduisent quelques années après, par une diminution massive de poissons.

Il est de fait qu’avec l’apparition du surf-casting et la très forte augmentation du nombre des pêcheurs, la pêche au cordeau ou au libouret ne donne plus guère de résultats convenables, sauf, je le répète, pour les poissons plats.

Nous parlerons, la prochaine fois, du surf-casting proprement dit qui, malgré l’importance de ces pratiquants, permet encore de belles journées de sport sur nos plages de sable.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 537

- Auteur : Pierre LARTIGUE.

- Titre : Pêche côtière – Les précurseurs du surf-casting

- Rubrique : La pêche

En résumé

Si cette technique semble révolue, elle reste un précieux témoin d’une époque où chaque lancer était une prouesse. En redécouvrant la pêche au cordeau, on mesure combien l’ingéniosité des pêcheurs d’hier a pavé la voie aux passionnés d’aujourd’hui.

Articles liés :

- 👉 Les origines du surf-casting

- Annexe 2 – le surf-casting en 1950 – (le matériel – LARTIGUE, Le Chasseur Français)

- Annexe 3 – Encore le surfcasting en 1950 – (les appâts – LARTIGUE, Le Chasseur Français)

Notes :

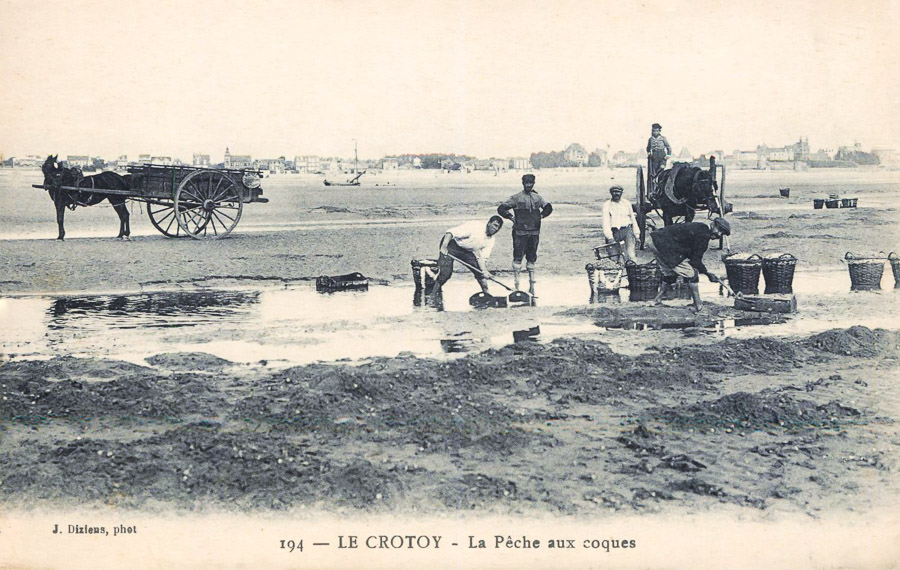

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

- Terme utilisé pour parler des anciens fils constitués à partir de boyaux ↩︎

- Dans les Landes : flion, olive de mer (fr.wikipedia.org) ↩︎

- Dans le Sud-Ouest : ombrine côtière (doris.ffessm.fr) ↩︎

Article publié initialement en 2014.