Plongeons dans un article d’époque qui nous éclaire sur l’un des plus impressionnants poissons de nos rivières : l’esturgeon commun. Riche en détails anatomiques et en anecdotes de pêche, ce texte de 1947 révèle aussi les menaces qui pèsent sur sa reproduction.

📰 L’esturgeon et sa pêche

« Deux correspondants lyonnais m’ont écrit récemment au sujet de l’esturgeon : le premier, pour me faire part de la présence d’adultes de cette espèce un peu en aval du confluent du Rhône et de la Saône, endroit où il a vu sa très forte ligne à gros barbeaux brisée net par un esturgeon d’assez grande taille ; le second, pour me signaler la capture d’un petit esturgeon de 0m,18 de longueur, en péchant la blanchaille dans la Saône, aux environs de L’Ile-Barbe.

Ces deux communications fort intéressantes, qui nous prouvent que ces poissons n’ont pas complètement abandonné nos grands cours d’eau, m’incitent à parler aujourd’hui de l’esturgeon, assez peu connu de nos pêcheurs à la ligne.

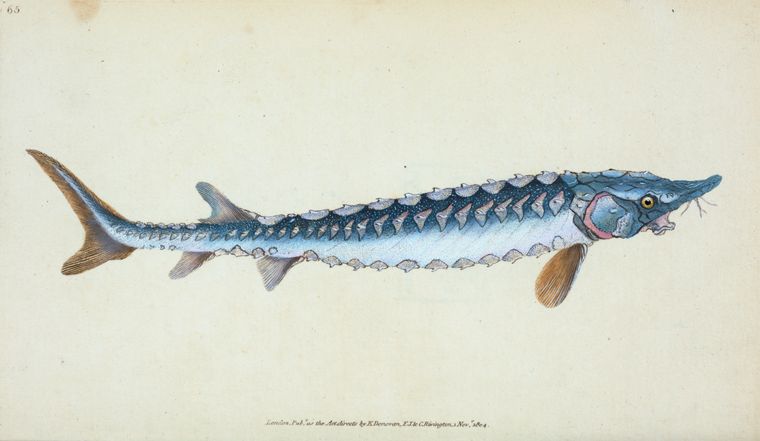

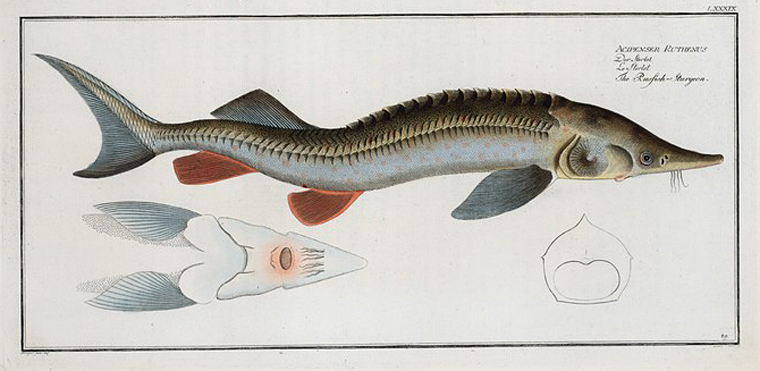

L’espèce qui nous visite est l’esturgeon commun (Acipenser Sturio) de l’ordre des Ganoïdes et de la famille des Acipenséridés.

C’est certainement le plus gros poisson que nous puissions rencontrer dans nos rivières.

Comme formes générales, il rappelle passablement les requins (squales). Comme eux, il a le corps allongé, fusiforme, a queue inégale, comportant un épais tronçon supérieur et une partie inférieure plus courte. Le museau, assez long, finit en pointe arrondie. La bouche, petite comparée à la grandeur de l’animal, est située complètement en dessous de ce museau et garnie, en guise de dents, de cartilages assez durs ; entre la bouche et l’extrémité du museau existent quatre barbillons longs et déliés. Les branchies sont grandes ; l’opercule peut se fermer hermétiquement, empêcher leur dessiccation rapide et permettre à l’esturgeon de vivre assez longtemps hors de l’eau. Mais ce qui le distingue de tous les autres poissons, c’est la présence, sur son corps, de cinq rangées plus ou moins parallèles d’écussons ou boucliers épineux et durs, courant de la tête à la queue, et qui donnent à ce corps l’aspect d’un prisme à cinq faces. La couleur de l’esturgeon est noirâtre sur le dos ; ses flancs sont grisâtres, parsemés de taches sombres ; le ventre est d’un gris jaunâtre assez clair.

Cet énorme cartilagineux peut dépasser trois mètres de long et accuser un poids en conséquence.

C’est, comme le saumon, un poisson qui, au printemps, remonte de la mer, pénètre dans nos fleuves pour y déposer son frai, puis redescend ensuite par étapes vers l’eau salée.

Les petits esturgeons grandissent vite et quittent nos eaux à peu près en même temps que les anguilles, pour regagner la mer.

En eau salée, l’esturgeon adulte se nourrit surtout de poissons de taille réduite : harengs, sardines, sprats, éperlans, athérines, etc.

Il fonce à grande vitesse au milieu de leurs bandes pressées, et la terreur qu’inspire sa grande taille à ces poissons grégaires engendre le désordre, dont profite le vorace.

En eau douce, occupé surtout par son frai, il mange moins. Cependant, il fait une certaine destruction de petits poissons de fond : anguillettes, lamproyons, petits barbillons, goujons … Il est aussi un grand nettoyeur de rivières, et il n’est guère de détritus animaux ou végétaux dont il ne profite ; il est donc fort utile à cet égard.

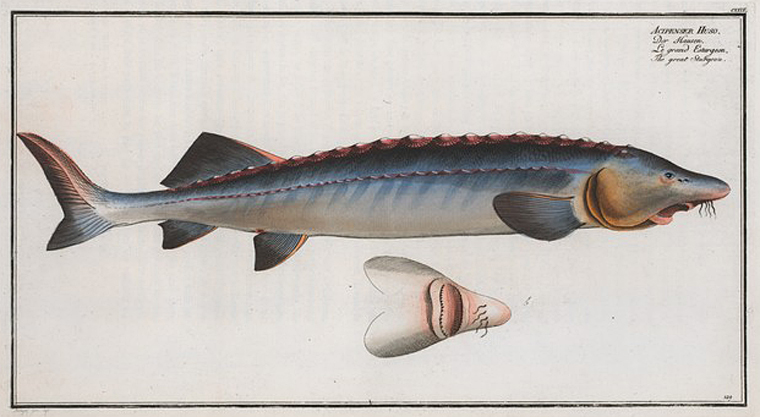

L’Acipenser Sturio qui nous visite n’est pas le seul esturgeon à peupler les mers d’Europe. Le hausen (Acipenser Huso), qui lui ressemble beaucoup, se rencontre surtout dans la mer Noire et la Caspienne. C’est lui qui remonte le Danube et plusieurs des immenses fleuves russes. Il atteint, dit-on, plus de 6 mètres de long et un poids supérieur à 500 kilos.

Ses œufs, en nombre considérable, servent à la confection du fameux « caviar », et sa vessie natatoire est employée à faire l’ichtyocolle, ou colle de poisson, à usages commerciaux multiples.

Deux autres espèces d’esturgeons, beaucoup plus petits, vivent aussi dans plusieurs des cours d’eau dont nous venons de parler : le « sterlet » a le dos noirâtre et le ventre blanc, taché de rose, et n’atteint guère plus d’un mètre de longueur ; l’« esturgeon étoilé », d’une taille analogue, a le dos noir, les flancs constellés de taches blanches et le ventre d’un blanc pur.

On dit ces deux espèces de chair très fine, bien supérieure à celle des grands esturgeons.

Avant de recevoir les deux communications relatées ci-dessus, je n’avais jamais entendu dire qu’un esturgeon ait été capturé à la ligne. La chose paraît cependant fort possible, tout au moins pour ceux de poids modéré. En amorçant au vif une très forte ligne plombée, car l’esturgeon ne doit mordre que sur le fond, comme le barbeau, et en la rattachant à une de ces cannes ultra-robustes employées à la pêche des gros poissons de mer, on pourrait, il me semble, s’en rendre maître. Il ne paraît pas plus ardu d’amener un esturgeon de quarante livres qu’un maigre, une grosse morue, un gros congre, voire une « roussette » de poids équivalent.

Quant aux esturgeons de trois mètres de long, laissons-les aux grands filets des pêcheurs professionnels.

Il est dommage que l’esturgeon ne soit pas plus répandu dans nos fleuves et leurs grands affluents, car il serait d’un précieux appoint pour l’alimentation populaire, à notre époque de pénurie.

Sa rareté ne tient pas au nombre de ses œufs, qui est considérable, mais bien à la présence de barrages qu’il ne peut franchir pour trouver de bons lieux de frai, et surtout à la destruction énorme de ce frai, du fait de poissons voraces comme les anguilles, qui peuplent les fonds vaseux voisins des meilleures frayères. S’il peut être paré, dans une certaine mesure, au premier obstacle, comment remédier au second, le plus important certainement ? Je n’aperçois guère le moyen !»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°616 Octobre 1947 Page 576

- Auteur : R. PORTIER.

- Titre : L’esturgeon et sa pêche

- Rubrique : La pêche

En résumé

Malgré son utilité écologique et ses qualités gastronomiques, l’esturgeon reste un visiteur rare de nos fleuves. Entre barrages infranchissables et prédateurs voraces, sa survie dépend désormais de nos choix de gestion des eaux et de la faune.

Articles liés :

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2009.