Le mulet, ce poisson souvent sous-estimé, cache pourtant un riche patrimoine halieutique. À travers les récits de Maurice-Ch. Renard, plongeons dans deux techniques de pêche oubliées mais spectaculaires : la fouëne amarrée et le rusquet méditerranéen.

📰 Pêche du mulet à la fouëne et au rusquet

«Plus connu en Méditerranée sous le nom de muge ou mujon, le mulet fréquente aussi, et en nombre, les côtes des mers à marée. On l’y capture de diverses manières et surtout au filet palissade. Mais, fidèle à ma doctrine qui répudie résolument toute pêche industrielle ou pratiquée au moyen d’un attirail onéreux, je ne vous entretiendrai ici que de la fouëne amarrée, parce que c’est là un mode de capture spécifiquement sportif, et du rusquet, parce que ce procédé est des plus pittoresques qui soient, tout en demeurant très efficace.

Il ne me siéra pas pourtant de vous rappeler d’abord que le mulet est un poisson marin, de forme allongée et de belles dimensions, caparaçonné de grandes écailles arrondies, de vous redire aussi qu’il aime les eaux saumâtres — pour des raisons alimentaires — et n’hésite jamais à remonter l’estuaire des fleuves côtiers, sans y séjourner cependant. Cette particularité vous enseignera tout de suite en quels lieux il conviendra de le piéger, sur la plupart des côtes de l’Atlantique et de la Manche. Le mulet est du reste un poisson de qualité, bien qu’en prétendent certains censeurs sévères (et injustes) pour qui cette proie ne présente d’intérêt qu’en raison de ses œufs, dont on confectionne un ersatz de caviar appelé boutargue. Et, comme le mulet vit et se déplace en bancs souvent fort denses, on voudra bien courir avec moi le risque d’en attraper quelques unités.

Qu’on la désigne du nom de fouëne ou fouine, selon les régions considérées, le harpon qui nous servira à « piquer » du mulet sera constitué par un fer à deux dents, à pointes assez rapprochées, ou, si l’on peut s’en procurer, un dard à une seule pointe, mais au bec aménagé en crochet, naturellement : il ne servirait à rien de harponner un poisson s’il devait pouvoir se déferrer d’une simple glissade.

À une ou deux dents, cette fouëne s’emmanche sur un bâton de quelque cinquante centimètres, lui-même relié à son extrémité à un filin de 2 à 3 mètres de long dont on tiendra solidement en main l’autre bout. La pêche du mulet se pratique alors au jet, dès l’ouverture des sas faisant communiquer avec la mer certains canaux ou rivières du littoral.

Nul n’ignore qu’à l’heure de la pleine mer les portes des écluses qui ferment au reflux ces canaux, pour en maintenir le niveau à une hauteur constante, s’ouvrent pour livrer passage à des navires ou simplement pour régulariser l’étiage des eaux du canal. Or les bancs de mulets qui se sont laissé enfermer à la pleine mer précédente ne manquent jamais d’attendre impatiemment l’ouverture du sas pour rejoindre en hâte leur habitat naturel, l’eau salée. Le principe de la pêche à la fouëne amarrée repose entièrement sur ce besoin du mulet.

Les pêcheurs, qui ne sont en somme que des chasseurs à l’arc, en quelque sorte, se livrent à leur sport favori pendant les dix à quinze minutes qui suivent l’ouverture des portes et le déversement des eaux de saumure dans les eaux salées. Ils se postent en aval du sas, en quelque point favorable, en bordure de quai bien souvent, pour surveiller attentivement le passage des mulets au travers des eaux délivrées et les harponner au vol, d’une détente brusque, dans l’éclair même de leur apparition. Il tombe sous le sens qu’un tel procédé exige une grande sûreté dans le coup d’œil et des réflexes foudroyants. Le chasseur doit alors joindre à la rapidité du regard la plus parfaite précision du geste, qui fait penser à celui du lanceur de javelot. Mais les organisateurs des Jeux olympiques n’ont encore jamais songé à faire figurer dans leurs programmes une compétition de fouëne amarrée — pour la probable raison que les stades sont totalement dépourvus d’écluses. Cette carence reste d’autant plus regrettable, à mes yeux, que la pêche à la fouëne amarrée est l’un des sports les plus complets que je sache : il requiert d’ailleurs un long entraînement, on s’en doute.

L’autre procédé de pêche au mulet, au moyen du rusquet, est évidemment bien moins sportif. Peut-être est-il plus sûr, en tout cas bien davantage à la portée des amateurs et même des débutants. Il s’avère en tout cas fort amusant et, parce qu’il n’exige à peu près nul effort, si ce n’est d’attention, est-il assez volontiers pratiqué sur les côtes du Sud-Est — où l’on demeure plutôt économe d’épreuves physiques exagérées en raison de la chaleur méditerranéenne …

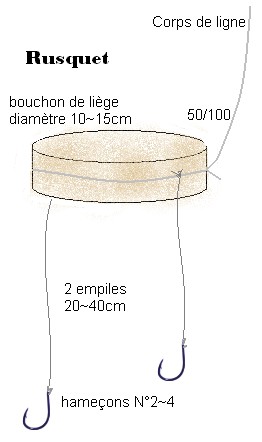

L’appareillage, des plus simples, peut être construit par n’importe quel amateur, aux moindres frais. Il vaut pour n’importe quelle région côtière, mais, rendons à César ce qui appartient à Marius, il est d’origine et d’essence méridionale, sinon phocéenne.

Cet appareil, le rusquet, est avant tout un instrument de liège, donc un flotteur. Il tire vraisemblablement son nom de la « rusque », l’une des appellations du chêne-liège dans le Midi de la France. Il affecte la forme d’une minuscule cloche à fromage. On le taillera sans grande difficulté dans n’importe quel bloc de liège, on pourra à la rigueur le fabriquer au moyen de bouchons solidement assemblés et patiemment polis. Mais il importera toujours de couronner le dôme de cette clochette d’un cabillot ou d’une cheville de bois assujettie en son sommet — on saura plus loin pourquoi.

Le diamètre de notre rusquet s’inscrira entre 8 et 12 centimètres, pour une hauteur de 6 à 8. On n’omettra point, en taillant ce petit appareil, de creuser à 2 centimètres de sa base même une petite gorge circulaire dans le creux de laquelle on assujettira une forte ficelle destinée à recevoir quatre crins d’inégale longueur et diamétralement opposés, un à chaque point cardinal, si l’on peut dire. La longueur de ces crins variera de 12 à 20 centimètres, et on prendra soin qu’aucune de ces lignes à pêcher, car ce sont des lignes futures, ne présente une longueur égale à celle de sa voisine. Chaque crin sera enfin armé d’un hameçon à œillet, des numéros 3 ou 4 de préférence, un hameçon qui ne sera jamais bouetté, je le précise bien (c’est l’une des particularités de ce mode de pêche).

L’ensemble du rusquet ainsi gréé, et l’on conçoit que ce travail n’exigera pas un temps bien considérable, on en revêtira le dôme d’une couche de céruse ou de peinture blanche, de manière à rendre l’appareil nettement visible lorsqu’on commencera l’opération de pêche proprement dite. Avec une provision d’une demi-douzaine de rusquets, ce qui représente dans la pire hypothèse (celle de la maladresse manuelle) deux journées de travail, l’amateur de mulets sera suffisamment armé pour prétendre à d’honorables captures.

La pêche s’effectue alors dans les conditions que voici.

Après avoir déterminé à mer basse les points du littoral où les bancs de mulets ont coutume de monter avec le flux, par exemple ceux où les professionnels déposent leurs palissades à flotteurs, au besoin après s’être renseigné auprès des « muletiers » (en ayant l’air de ne pas avoir l’air, mine de rien !), l’amateur embarquera ses six rusquets avec lui, dans quelque plate, et gagnera à force d’avirons, deux heures avant l’étale, les lieux préalablement repérés. Je signale par parenthèse que les mulets reviennent fidèlement aux mêmes endroits, jours après jour, pour des motifs de ravitaillement personnel le plus souvent.

C’est précisément par la gourmandise que le rusquet causera leur perte. Le pêcheur arrimera en effet, à la base même et à l’épicentre de chacun de ses rusquets, un simple croûton de pain, dont la mie sera disposée d l’extérieur. Bien entendu, il aura intérêt à maintenir le croûton en position par un croisillon de ficelles fines venant s’amarrer sur le cabillot supérieur : c’est parfois de la solidité de cet arrimage que dépend le succès de la pêche.

Chacun des rusquets sera alors mis à l’eau à quelques mètres d’intervalle et, dès ce moment, ne cessera de faire l’objet d’une surveillance vigilante. Lorsqu’on péchera à proximité d’un courant, ce qui n’est d’ailleurs pas recommandé, il sera utile d’éviter toute dérive soit en ramenant toutes les cinq minutes les rusquets à leur point de départ (que l’on peut signaler par une bouée ancrée au fond), soit en mouillant directement les rusquets, encore que ce système, qui nécessite un fil d’amarrage, risque d’effaroucher le poisson.

Dès qu’un mulet découvre le croûton, et c’est souvent vite fait, il se précipite pour le becqueter, si l’on peut dire, et en émiette des parcelles — dont la chute provoque la ruée immédiate des congénères en quête de pâture. Les ébats des poissons ainsi appâtés s’accompagnent alors de vigoureux redressements, à coups de nageoires dorsales, et il est constant qu’au cours de ces acrobaties les mulets s’enferrent à qui mieux mieux sur les hameçons nus qui pendent aux quatre coins du rusquet, des hameçons qui n’ont d’autre mission que de harponner au passage, avec une automaticité étonnante, les mulets trop empressés.

Aussitôt qu’un mulet se trouve ainsi pris, le rusquet plonge à sa suite, pour ne pas tarder à remonter en raison de sa puissance ascensionnelle, entraînant alors le mulet captif. Il ne reste au muletier qu’à s’approcher rapidement à coups de rames, à sortir de l’eau le rusquet, à en décrocher sa proie, immédiatement mise en lieu sûr, puis à continuer à surveiller soigneusement les soubresauts des autres rusquets. Un rusquet qui plonge, c’est presque à tout coup un mulet de pris, à condition de faire vite et de déferrer prudemment.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, ce curieux procédé de pêche au rusquet se pratique de préférence en eau calme. Il est particulièrement fructueux dans l’heure qui précède l’étale et souvent bien au delà. C’est un original procédé de pêche en chaîne qu’on utilisera toujours avec bonheur par temps d’orage ou dans les périodes caniculaires, les mulets remontant alors plus volontiers à la surface. Un muletier attentif et rapide peut ainsi capturer parfois jusqu’à trente kilos de mulets en une marée, ce qui n’a rien de déplaisant.»

Infos source

- Source : Le Chasseur Français N°662 Avril 1952 Page 216

- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.

- Titre : Pêches côtières – Le mulet

- Rubrique : La pêche

En résumé

Ces méthodes montrent l’ingéniosité des anciennes techniques de pêche côtière. Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.

Autres ressources :

- Les Mulets

- Pêche du mulet au sandwich

- www.calanquedemorgiou.fr

- Mulet au pain – technique tunisienne (www.opalesurfcasting.net)

Notes :

🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.

⚠️ Note : certaines techniques décrites ici peuvent être aujourd’hui interdites ou réglementées. Vérifiez toujours les lois en vigueur avant de pratiquer.

Article publié initialement en 2013.